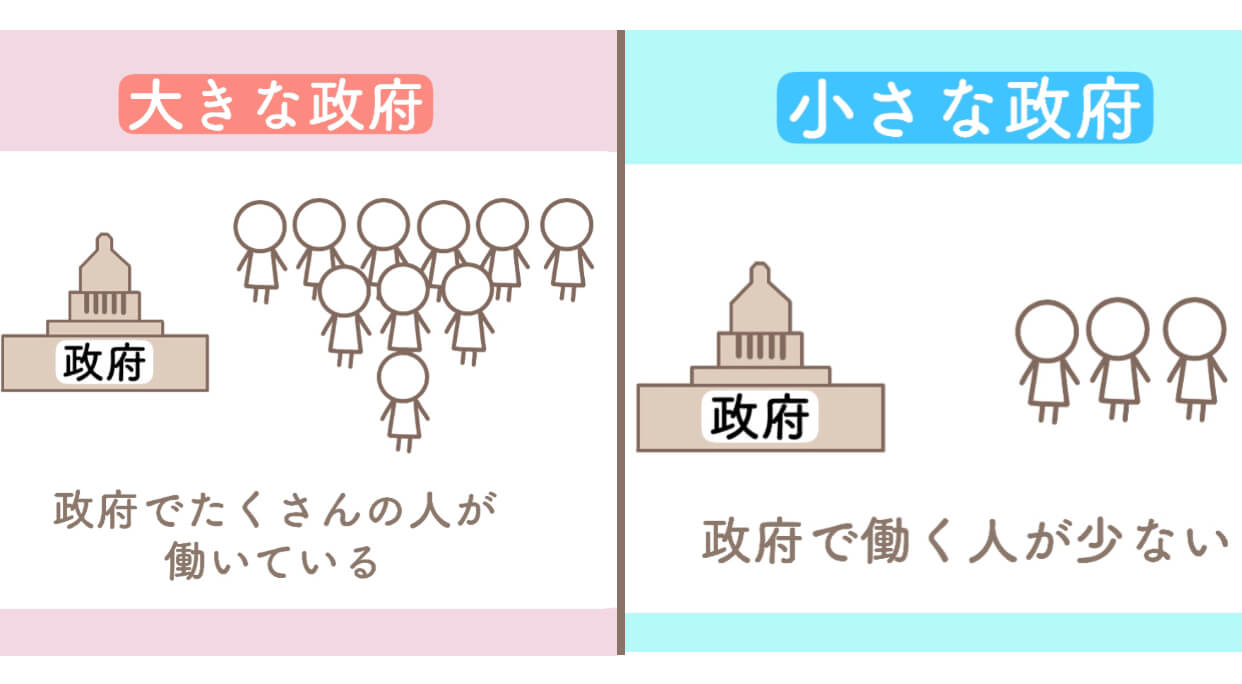

大きな政府と小さな政府。

これは、政府がどこまで手を出すのか、という話です。

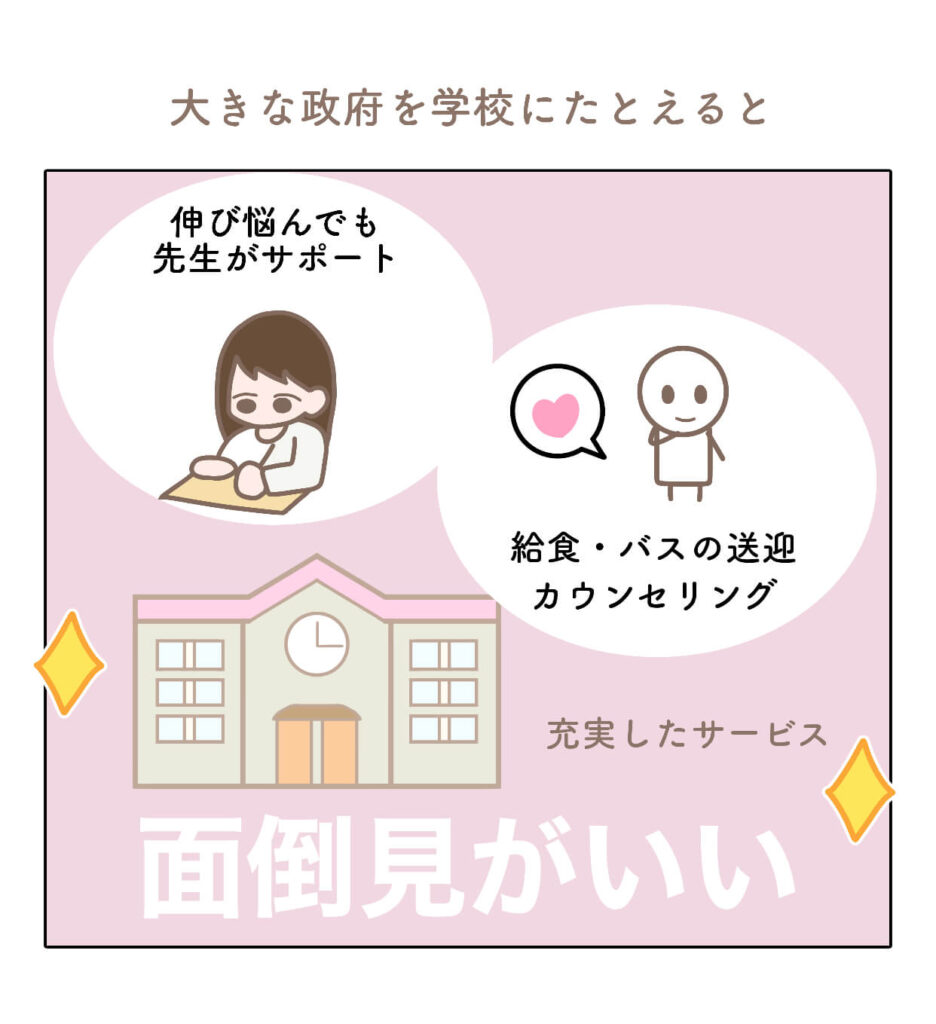

まずは、たとえ話です。

たとえば

政府を「学校」でたとえてみます。

大きな政府は、面倒見がいい学校に似ています。

- 給食・カウンセリング・バスの送迎も全部そろってる。

- 成績が伸び悩んでも先生や制度がサポートしてくれるから安心。

(ただし校則が多くて自由度は低め。費用も高くつきます)

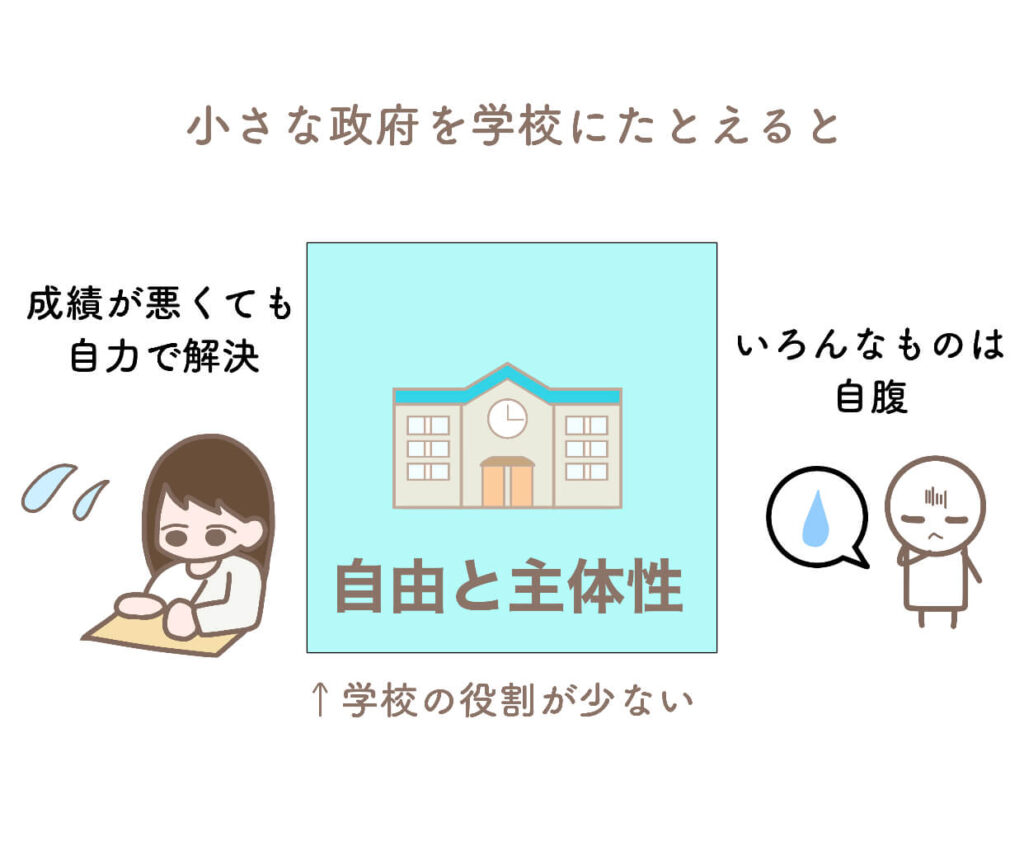

一方で、小さな政府は、自主性を重視します。

- 授業は最低限だけ用意されていて、あとは自分で塾に行くなり、友達と勉強会を開くなり自由。

- 自分の工夫や努力次第でどんどん伸びる。校則も少なくてのびのび。

(自由だけど、つまり、それは放っておかれるということ。主体性を大事にするけど、つまり、自分で解決する必要があるということ)

つまり

- 大きな政府の学校は「手厚いが窮屈」

- 小さな政府の学校は「自由だが自己責任」

どちらが正しいかに答えはないですが、好みは分かれます。

では、実際に大きな政府と小さな政府の特徴を詳しく見ていきます。

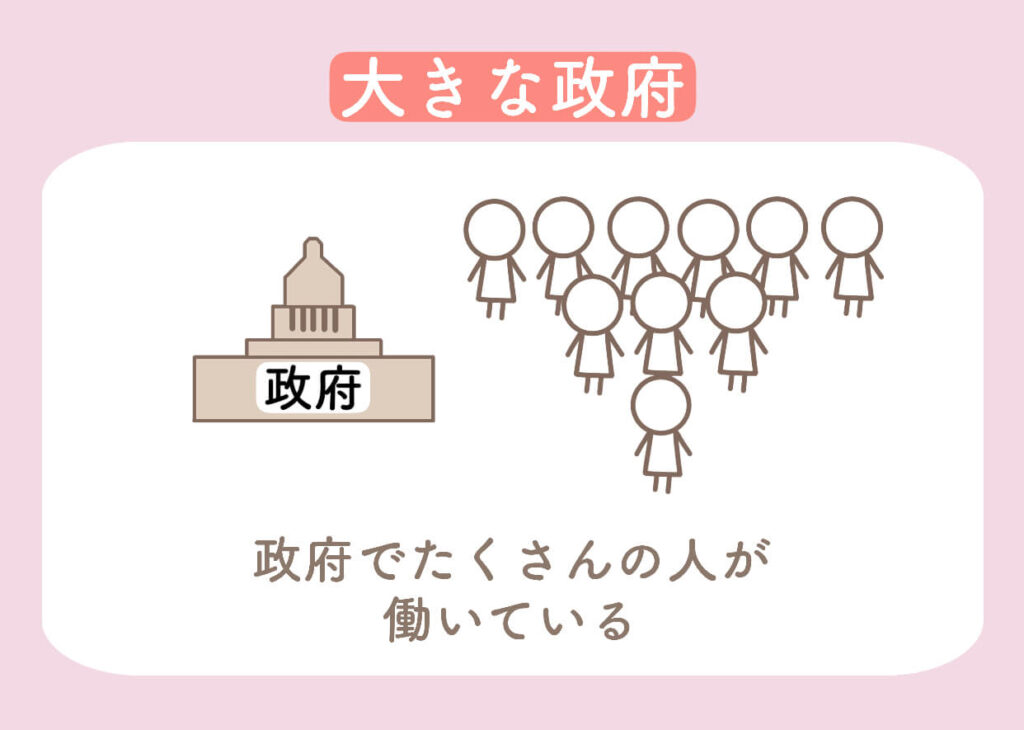

大きな政府

まず、大きな政府についてです。

大きな政府は、政府で働く人が多く、仕事もたくさんあります。

政府で働いている人がたくさんいるので、政府が大きくなります。

大きな政府では、政府の人が、いろんなことをやってくれます。

しかし、その代わり税金が高いです。

税金とは、国民から集めるお金です。

その税金で

• 学校を建てたり先生のお給料を払ったり、

• お年寄りの医療費を助けたり、

• 地震や台風のときにすぐ助けたり、

いろいろなことをしています。

「大きな政府」で税金が高いのは、国がいろんなことをみんなのためにやってくれるからです。

税金は高いけど、安心して生活できるのは大きな政府です。

大きな政府のメリットとデメリット

メリット

- 社会保障が厚い:医療・年金・失業対策などで安心感がある

- 格差縮小:弱者救済や再分配で貧富の差を抑えやすい

- 公共サービスが充実:教育・インフラ・安全ネットが整備される

- 不況に強い:景気が悪いとき、政府支出で需要を下支えできる

この世界には、お金持ちの人もいるし、貧しい人もいます。

また、健康な人もいるし、生まれつき健康じゃない人もいます。

だから、政府が救済措置を用意することが大切なのです。

デメリット

- 財政負担が大きい:税金や国債でまかなうため、国民負担が重くなりやすい

- 行政の非効率:官僚制や規制で動きが鈍くなることも

- 民間活力を抑えるリスク:補助や規制が多いと、企業の自由競争が弱まる

お金をたくさん稼いでも、政府がどんどんお金を奪っていくので、大きな政府のときは、自分の取り分が減ります。

小さな政府

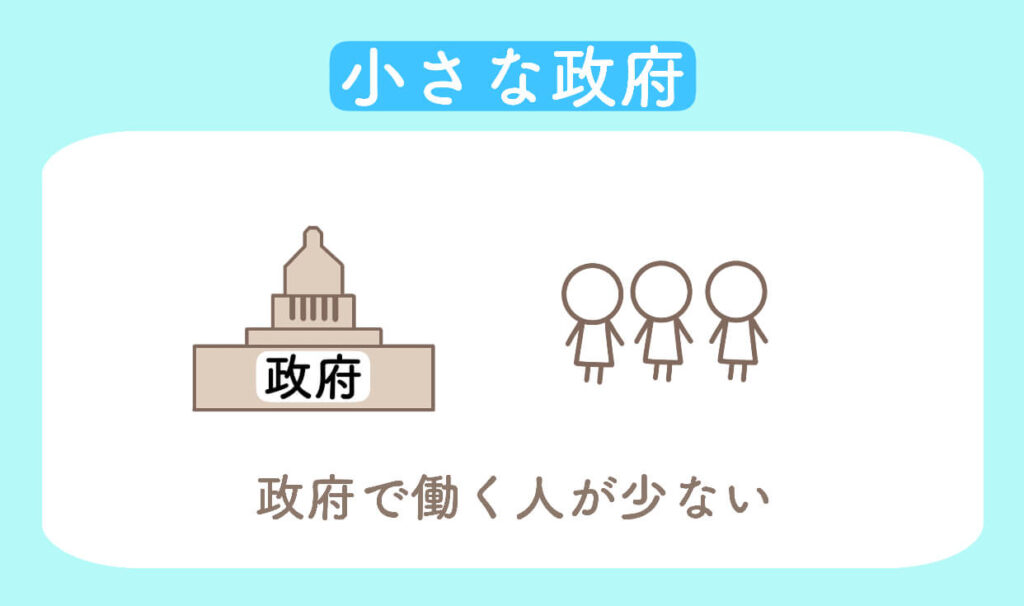

一方で、小さな政府は、仕事を少なくします。

税金は安いですが、国民が自分たちでやらなければいけないことが増えます。

たとえば、病院のサポートが少なくなったり、道路や施設を作るのがゆっくりになったりします。

「税金は少ないけど、自分のことは自分でやる」のが小さな政府です。

小さな政府のメリットとデメリット

メリット

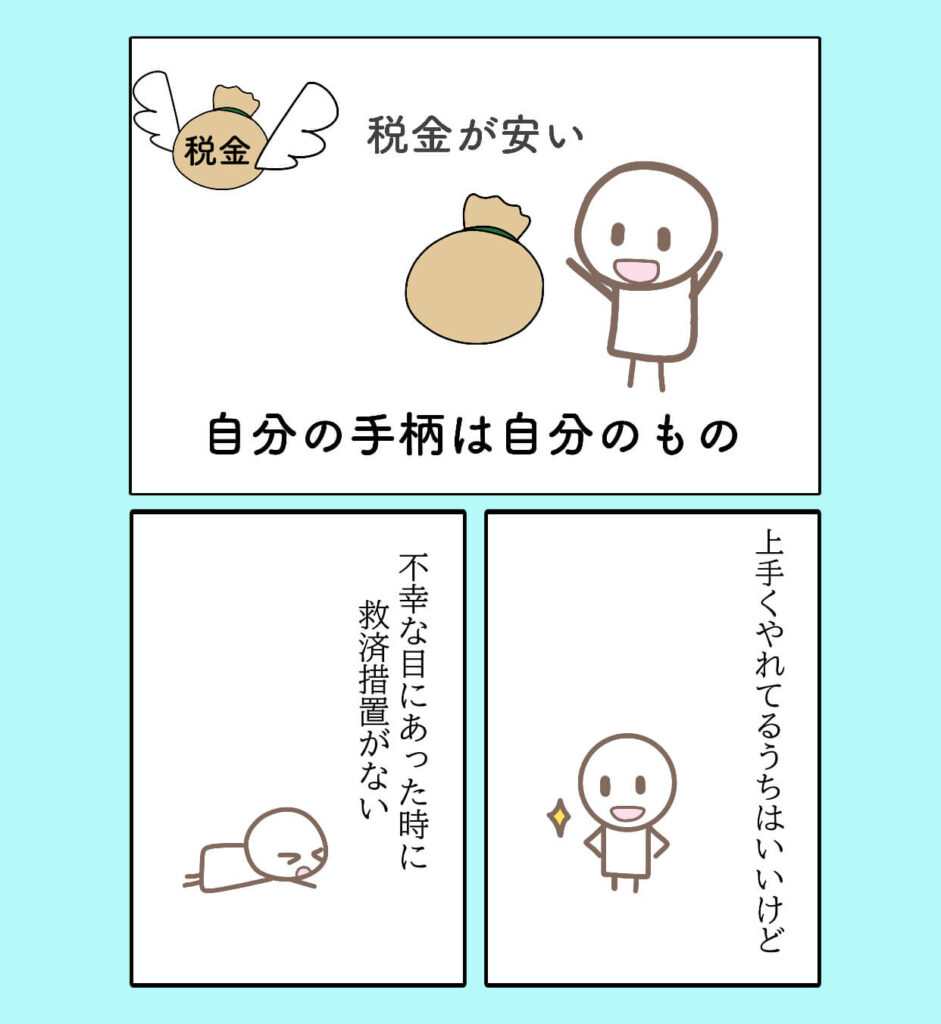

- 税負担が軽い:個人や企業が自由にお金を使える

- 市場の効率性を活かせる:競争でイノベーションが生まれやすい

- 行政コストが小さい:政府がスリムで、無駄が少ないとされる

自分が努力したおかげで、自分がお金持ちになった、と考えている人にとって、税金が低いのは嬉しいことです。自分の取り分が奪われないからです。

健康な人にとっては、弱肉強食の方が、努力が報われてる感覚があるのかもしれません。

デメリット

- 社会保障が薄い:病気・失業・老後のリスクを個人が背負うことになる

- 格差が広がりやすい:市場任せだと弱者が置き去りにされやすい

- 不況に弱い:政府の支出が少ないと、景気悪化時に下支えしづらい

小さな政府では、運がいい人がいい思いをします。

しかし、運が悪くて、不幸な目にあった時に、救済措置がありません。

それが小さな政府のデメリットです。

まとめ

大きな政府 → 税金高め、国がいっぱい助けてくれる。

小さな政府 → 税金低め、自分たちで工夫してがんばる。