裁量的財政政策(フィスカル・ポリシー)とは、景気を安定させるために、税金を増やしたり減らしたり、公共事業を増やしたり減らしたりすることです。

国民にお金がある時は、政府は国民からたくさんの税金を集めます。

国民にお金がない時は、政府は国民から税金をあまり集めません。

税金など増やしたり減らしたりすることで、国民の負担を調節することをフィスカル・ポリシーと言います。

フィスカル・ポリシー

フィスカル・ポリシーとは、政府の人が頭で考えて、意図的に、作戦を考えるやり方のことです。

景気を意図的に操作することを、フィスカル・ポリシーと言います。

ポイントは、政府が意図的に行うということです。

意図的の意味

「意図的」とは、「目的を持って」やるということです。

偶然ではないということです。

結果が分かっていながら、あえてその行為をするときに使います。

例えば、「意図的に窓を割った」という言葉は「わざと窓を割った」という意味です。

「そうするべき」と考えて「わざと」そうすることです。

裁量の意味

裁量とは、頭で考えて判断するということです。

「臨機応変」「きまぐれ」「当てずっぽう」という言葉に近いかもしれません。

ルールに従うのではなく、自分自身で「判断して」行動するときに使われます。

「その状況を見て、頭で判断して行動する」ということです。

例えば、「あなたの裁量に任せます」という言葉は、「あなたが自由に決めてください」という意味です。

ルールが曖昧な環境では、個人の裁量に任せて仕事が行なわれます。

一方で、ルールが厳しい環境では、個人の裁量の余地はありません。

「個人の裁量の余地はない」とは、「自分で判断できない」という意味です。

この記事では、「裁量」と「ルール」を対義語のように使います。

裁量があるというのは、ルールに従うのではなくて、自分の頭で考えて判断をする状態です。

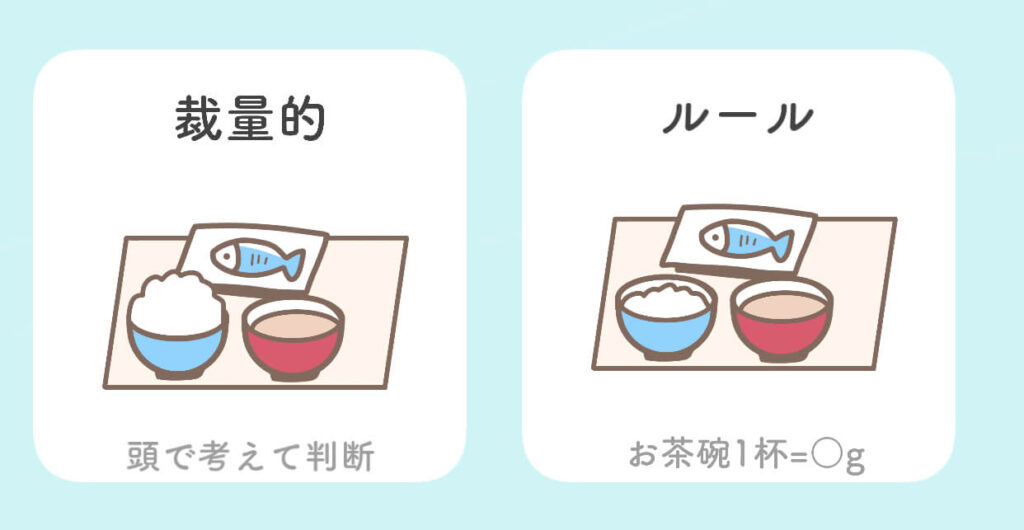

例えば、食堂のおばちゃんが、裁量的であれば、おばちゃんの気分によって、定食の量が変わるかもしれません。

しかし、お茶碗1杯=150gなどのルールがしっかり決まっていれば、いつでも定食の量は同じです。

食堂であれば、裁量権を握っているのは、料理を盛り付けてくれるおばちゃんです。

じゃあ、経済学では、誰が裁量権を持ってるのでしょうか?

それは、政府で働いている人です。

政府で働いている人が、景気を見て、政策を決めています。

そのため、政府の人が裁量権を持っています。

政府の人が、臨機応変に、その都度、考えていこう、という考え方です。

フィスカルポリシーとは、その場その場の景気に合わせながら、うまく景気の舵取りをやっていこうという政策のことです。

景気が悪いとき

「景気が悪い」というのは「お金がない」状態のことです。

お金がないときは、買い物に行っても、あまり商品を買うことができません。

買う力が落ちます。

これを「購買力が落ちる」と言います。

購買力が落ちると、買い物をするお客さんが減ります。

お客さんが減ると、その周辺のお店は儲からなくなります。

お店が儲からないので、景気が悪くなります。

こんな時は、お客さんにお金を使ってもらいたいです。

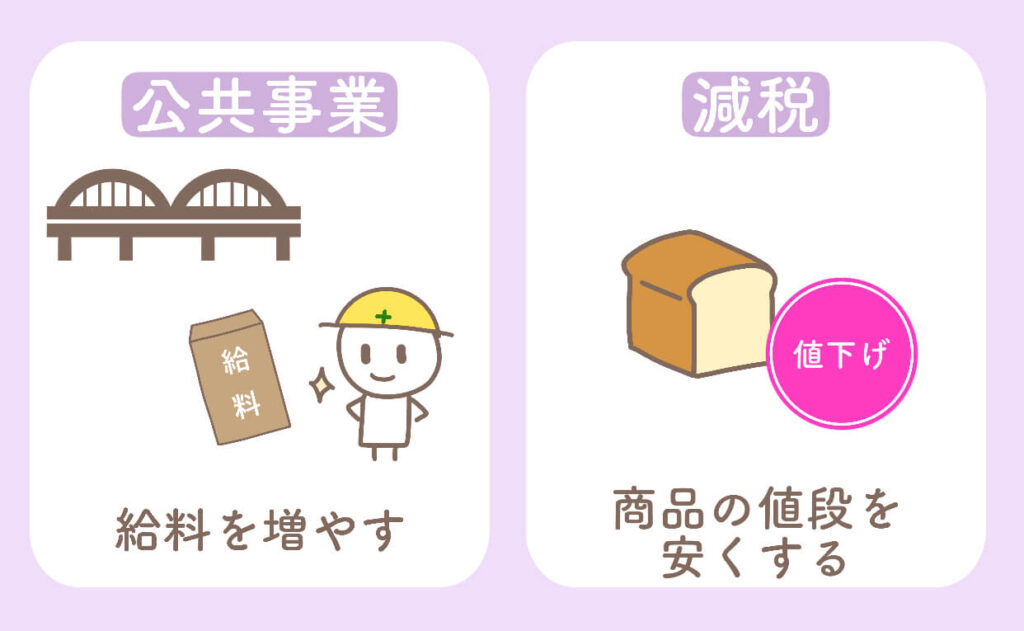

そのため政府は、2つのことをします。

・公共事業

・減税

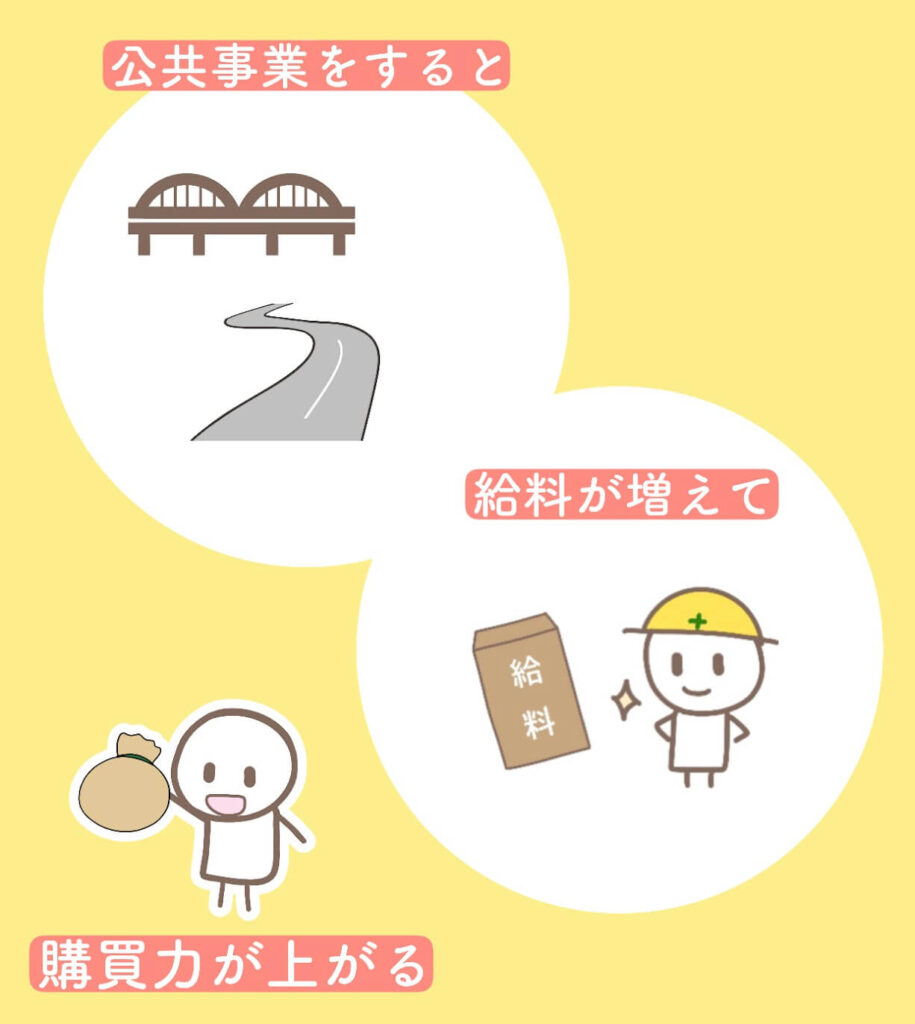

公共事業をすると、そこで働く人は給料をもらえます。

給料をもらえたら「買い物をしたい」という気持ちになります。

購買力が上がります。

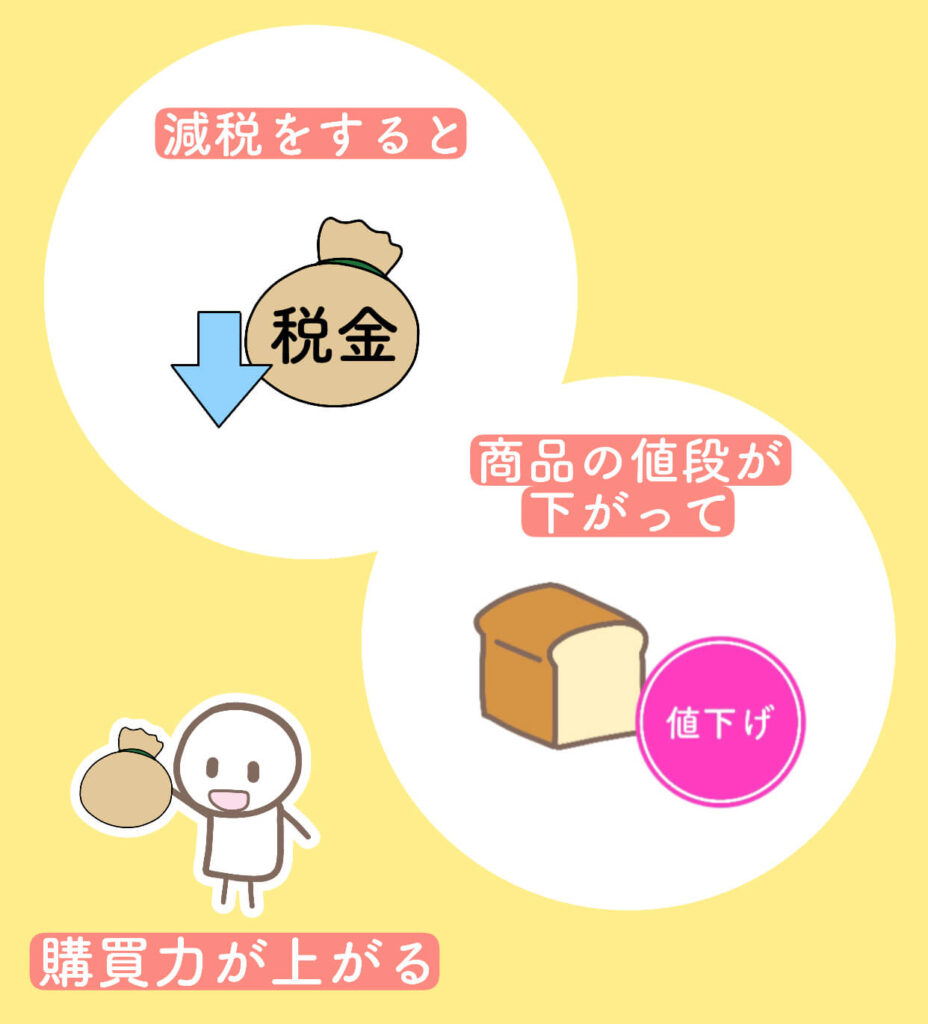

それから、政府は減税をします。

消費税を減らすと、商品の値段が下がります。

商品の値段が下がれば、今までと同じ金額で、より多くの買い物ができるようになります。

購買力が上がります。

このようにして、公共事業を増やしたり、減税すると、景気をよくすることができます。

景気がよすぎる時

しかし、景気が良くなりすぎても問題です。

景気が過熱している時は、国民が買い物する量が増えます。

みんなが買い物をしすぎな時は、買い物の量を控えてほしいのです。

そんな時は、公共事業を減らしたり、増税をしたりします。

公共事業が減ると、そこで働いてる人の給料が減ります。

また、増税すると、お店のモノの値段が高くなるので、購買力が落ちます。

世界恐慌が広がっていた時代は、みんなが困っていたので、裁量的な財政政策が求められていました。

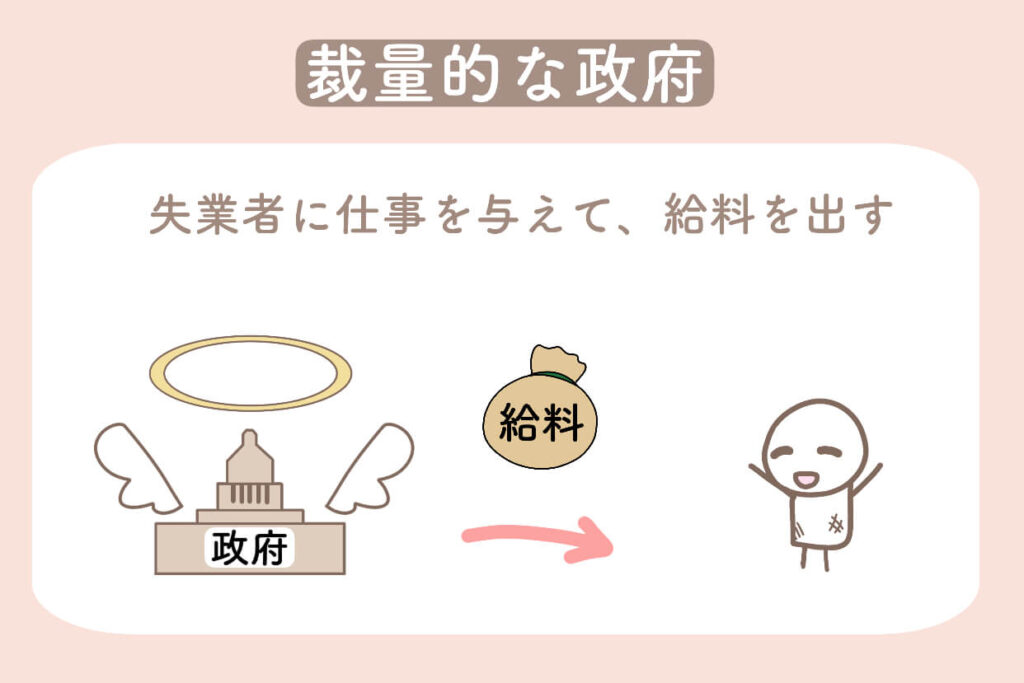

政府が、財政(政府のお金)を使って、みんなの給料を増やしたり、失業者に仕事を与えるべきだと考えられていました。

みんなが不況で苦しんでいるときに、政府が仕事を与えてくれたら、ありがたいです。

国民がお金がないときは、政府のお金を使うしかありません。

深刻な不況の時は、政府がヒーローみたいに、国民を助けていくことが大切です。

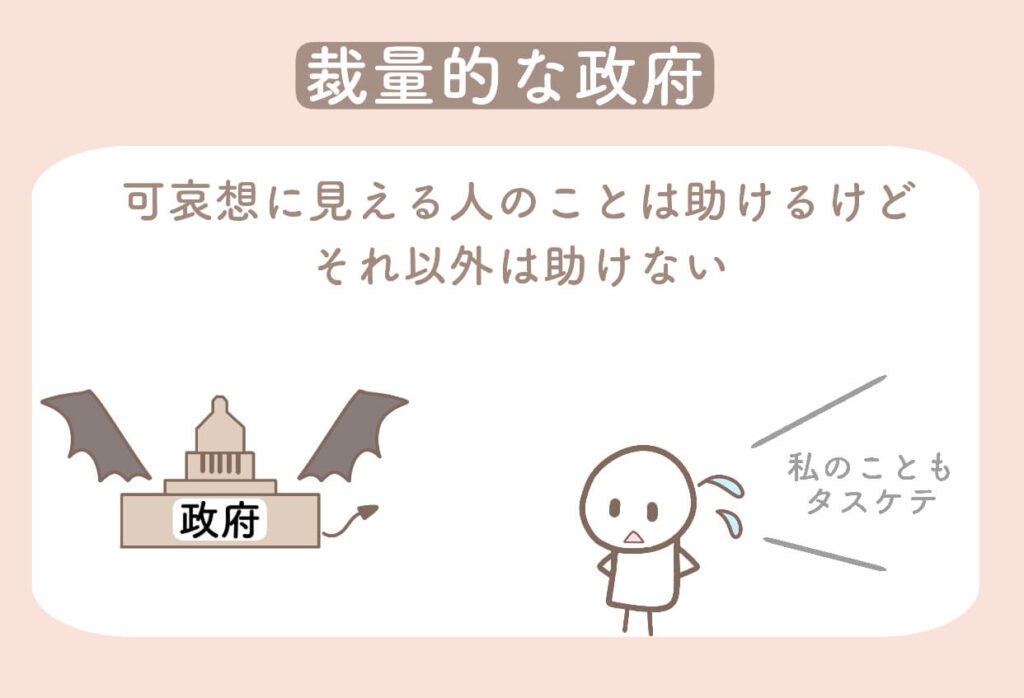

しかし、悪く言えば、「裁量的」という言葉は「当てずっぽう」とも捉えられます。

政府の人が、裁量的すぎると、「可哀想に見える人のことは助けるけど、それ以外の人は助けない」なんてことも、あるのかもしれません。

例えば、生活保護というのは、役所の人が「あなたには生活保護をあげます」「あなたには、あげません」とその場、その場で、判断しているそうです。

国民が「助けてください」と言っていたとしても、その人に本当に助けが必要なのかどうかは、人間が目で見て判断できるものではないのです。

そのような、政府の人の当てずっぽうな判断に生殺与奪権が握られる世の中では、困る人もいます。

そのため、「もっと自動的に、ルールに基づいて政治を行うべきだ」と主張する経済学者もいます。

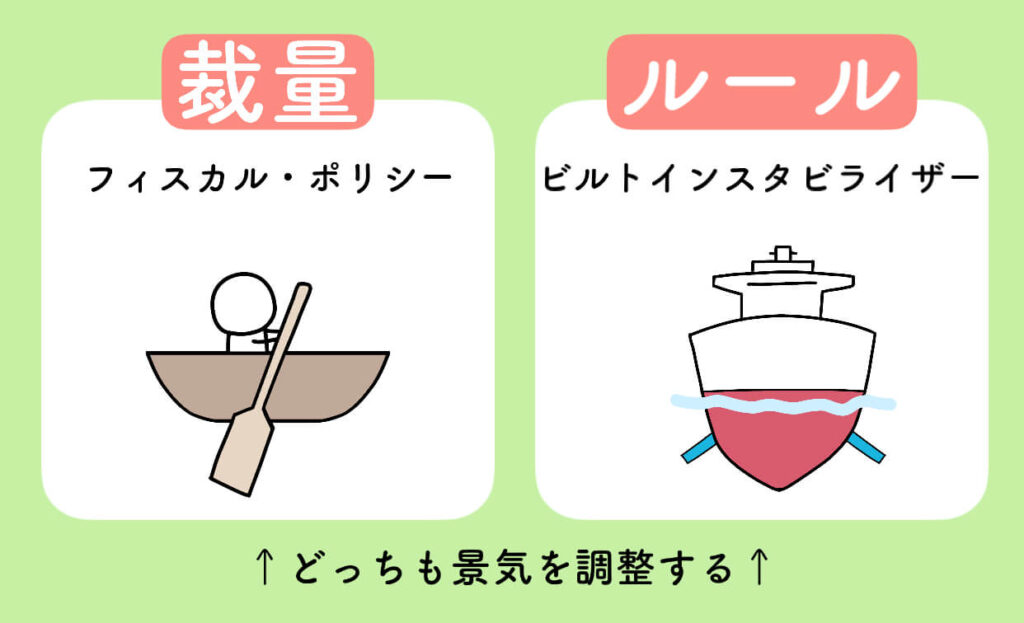

裁量かルールか

「裁量かルールか」という議論があります。

裁量

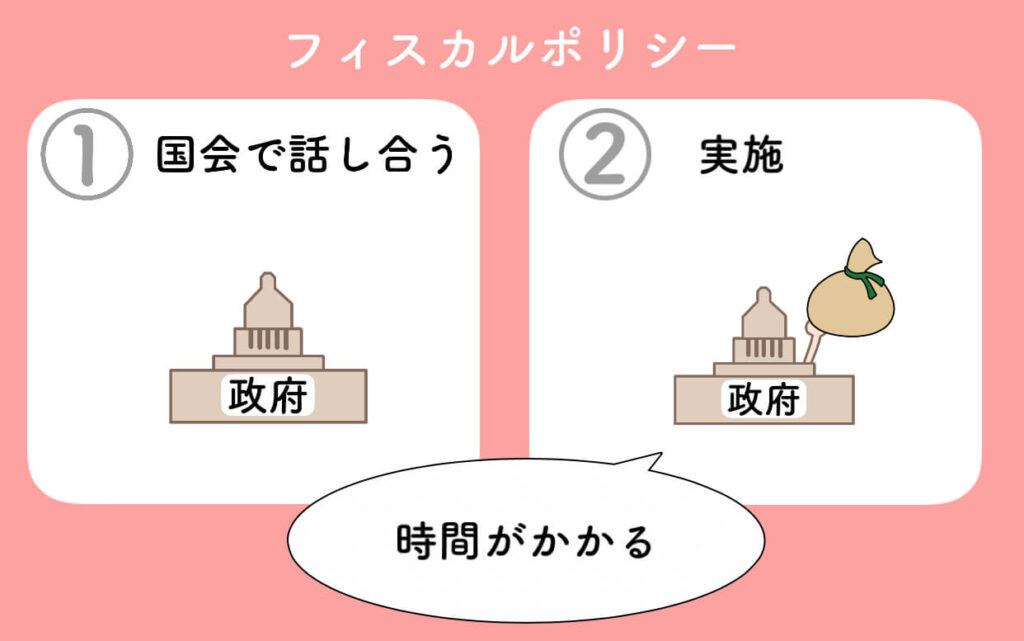

フィスカル・ポリシーは、人が頭で考えて、舵を取ります。

そのため、正確に効果を出すことができるというメリットがあります。

しかし、スピードが遅いというデメリットがあります。

予算を通すには、けっこう時間がかかります。

そのため、フィスカルポリシーは、実施するまでに時間がかかるのです。

フィスカルポリシーでは、景気の変動を見て、不況だったら公共事業を増やして、好況の時は減らします。

政府が景気や経済の動きを予想しながら、経済を安定化させようとします。

時間がかかってしまうので、政府が適切に未来予想できていないと、適切な時期に適切な政策がとられるとは限らないのです。

ルール

船を安定化させるための装置のことを、スタビライザーといいます。

スタビライザーの意味は、「安定化させる」です。

経済学でいう、ビルトインスタビライザーとは、あらかじめ決めておいた政策以外は行わないというやり方です。

(ビルトインの意味は、「あらかじめ組み込まれている」ということです。)

ビルトインスタビライザーの例としては、累進課税や社会保障などがあります。

ビルトインスタビライザーのメリットは、スピードが早いことです。

そして、デメリットは、的外れの可能性があることです。

ビルトインスタビライザーについては、こちら↓に書かさせていただきました。

フィスカルポリシーとは、通常、裁量的財政政策を指すことが多いです。

テスト対策としては「フィスカルポリシー」=「裁量的財政政策」と考えていいと思います。

しかし、広い意味では、裁量的財政政策と、ビルトイン・スタビライザーの両方を指すこともあるようです。