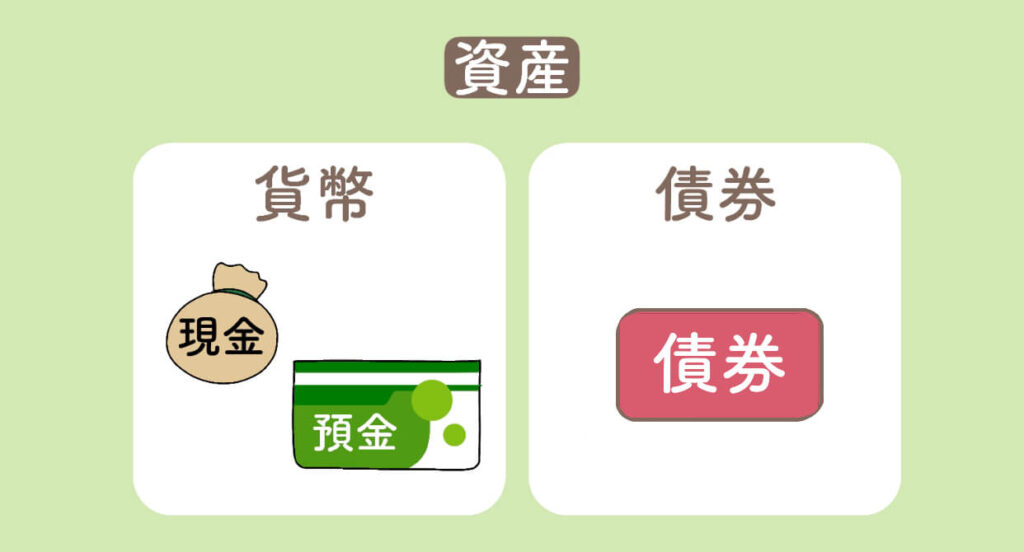

資産

資産とは、貨幣と債券を合わせたものです。

流動性のワナとは、資産の持ち方の話です。

人々は、自分の資産を

- 貨幣で持つのか

- 債券で持つのか

という選択をします。

そして、多くの人が「貨幣で資産を持つ」と選んだ場合、経済にお金が回りません。これを 流動性のワナ と呼びます。

債券

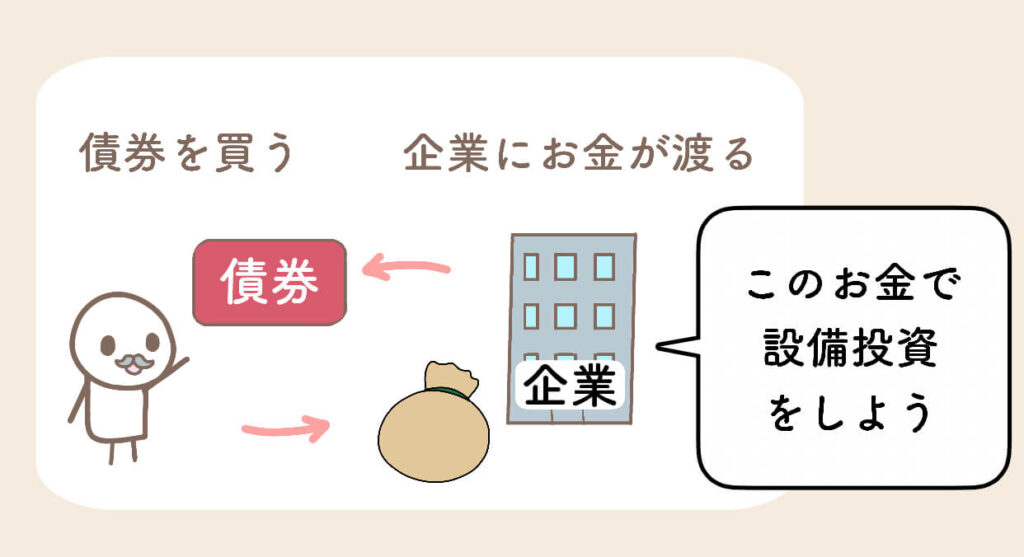

経済は

投資家が債券を買う → 企業や政府にお金が渡る → 事業や公共投資に使われる

という流れになっています。

債券を買う人が多い方が経済は活性化しやすいです。

債券を買う行為は、単なる「投資」ではなく、経済にお金を流す手段になります。

- 債券を買う → お金が企業や政府に渡る

- 企業や政府はそのお金で設備投資や公共事業を行う

- その結果、雇用や消費が増える → 経済が活性化

逆に、みんなが現金を手元に置くと、経済に回るお金が少なくなり、景気は停滞します。

債券投資

債券は、安く買って高く売ると得をします。

債券を買ってどのくらい儲かったか?リターンがあったのか?ということを「利回り」と言います。

- 安く買えたらリターン(利回り)が高い

- 高く買うとリターン(利回り)は低い

流動性のわなでいう「利子率」とは、この債券の利回りのことです。

- 利回りが高いなら、投資家は買いたい

- 利回りが低いなら、投資家は買いたくない

債券の利子率が下がれば下がるほど、多くの人が債券を手放します。

つまり「貨幣で資産を持ちます。」

すると、経済に回るお金が少なくなり、景気は停滞します。

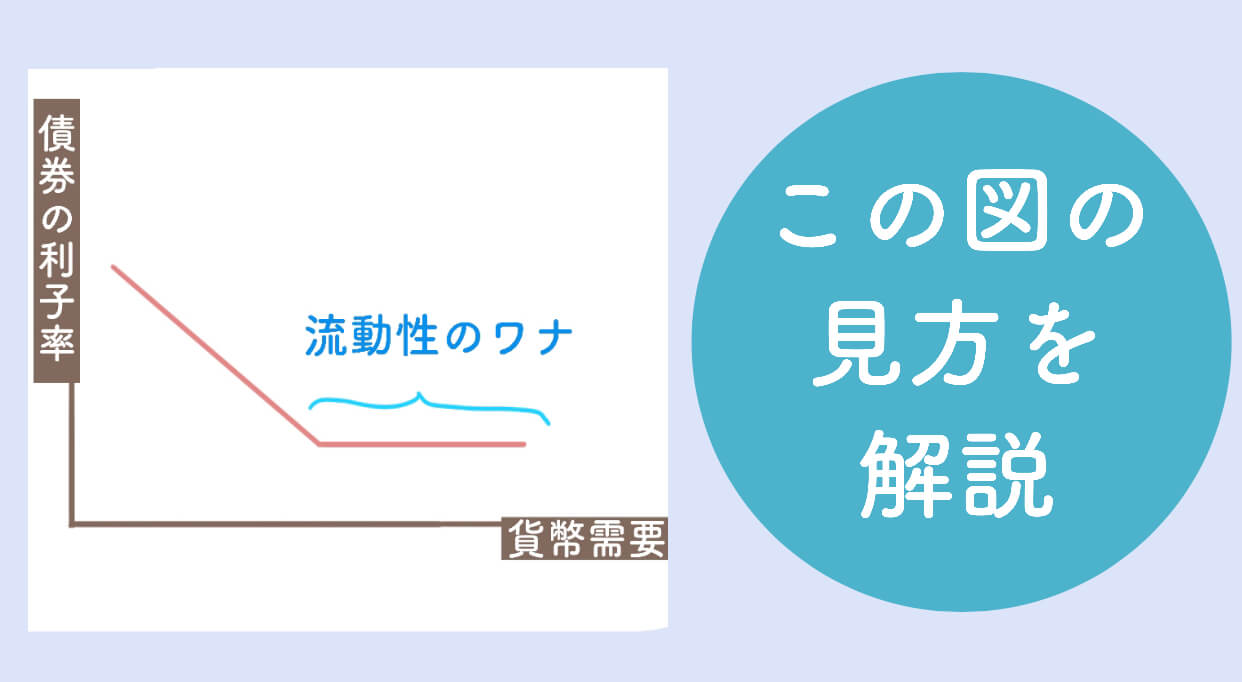

流動性のワナ

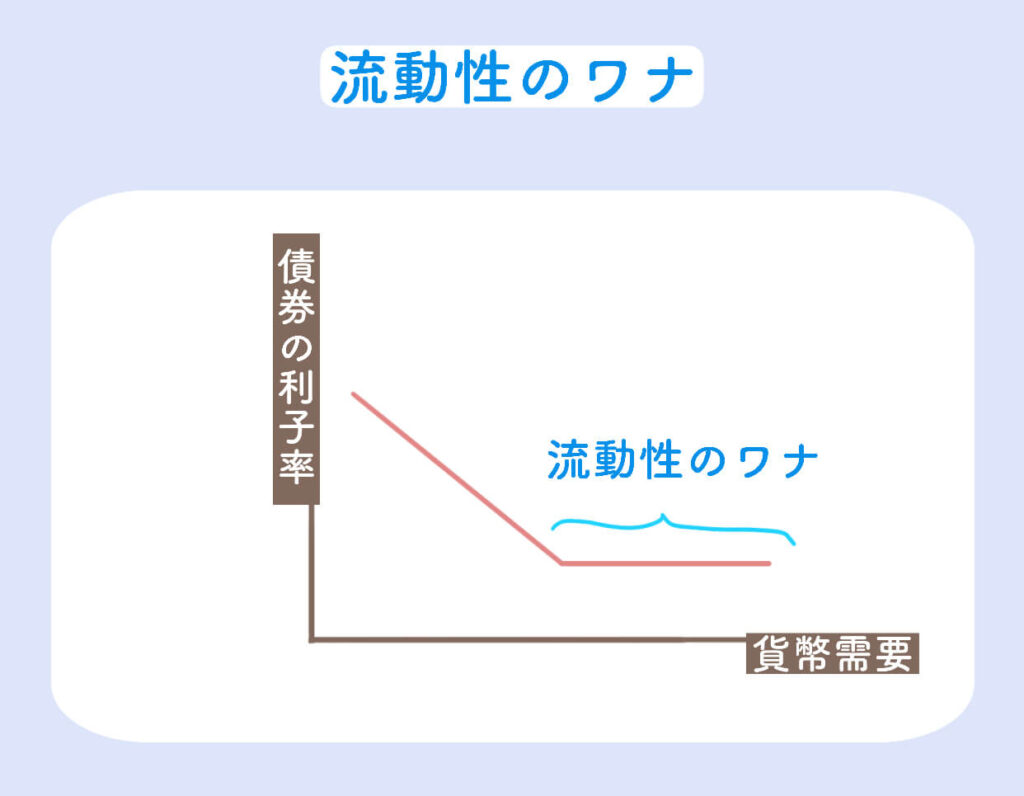

資産を「貨幣で持っておきたい」気持ちのことを「貨幣需要」と言います。

債券に投資して、儲かるのであれば、貨幣需要は下がります。

そうでない時は、貨幣需要は上がります。

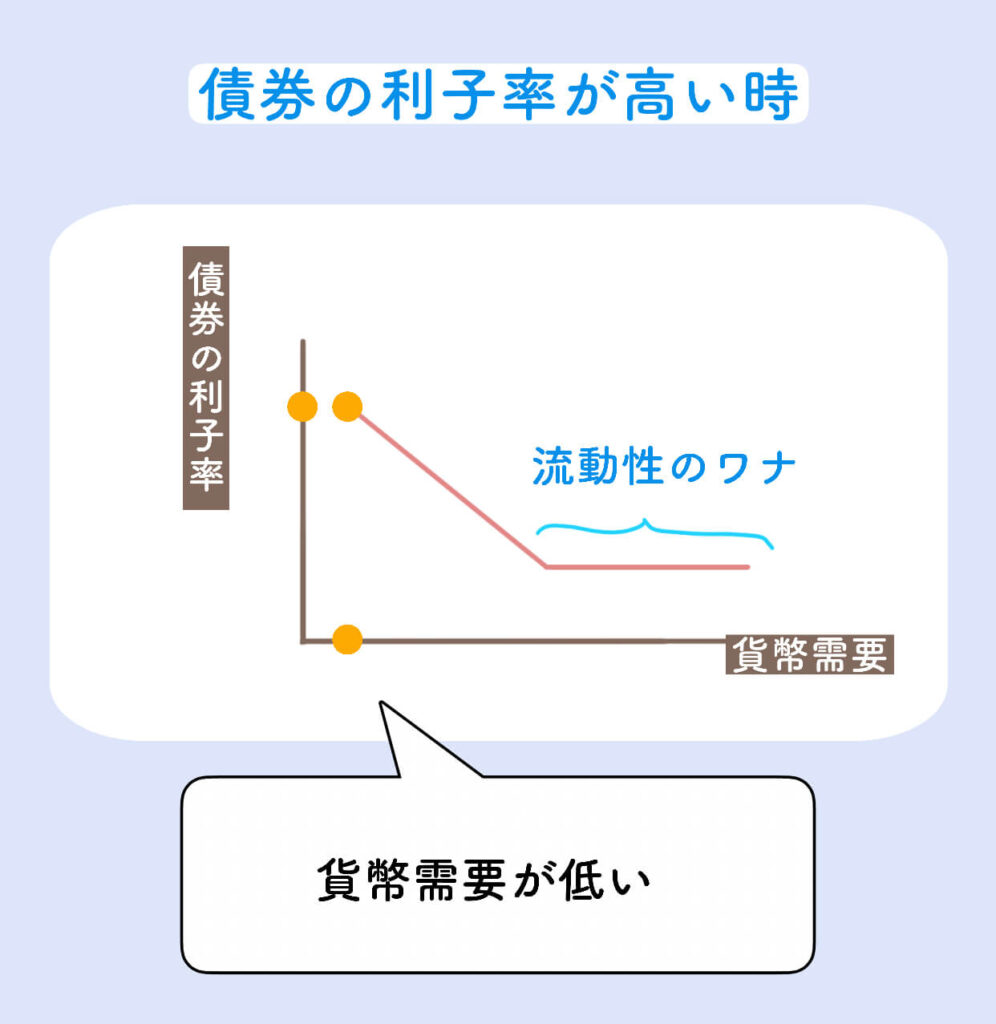

この図でいうと、右に行けば行くほど、貨幣で資産を持ちたい気持ちが「大きい」ということです。

図の見方

利子率が高い時は、貨幣需要は、低くなっています。

債券の利子率が高い時は、債券を持ってると、お金が増えます。

だから、みんな現金を手放して、債券を買います。

現金より債券の方が持っていて、トクだからです。

「現金を持ちたい」という気持ちは、少なくなります。

この状態を、「貨幣需要が低い」といいます。

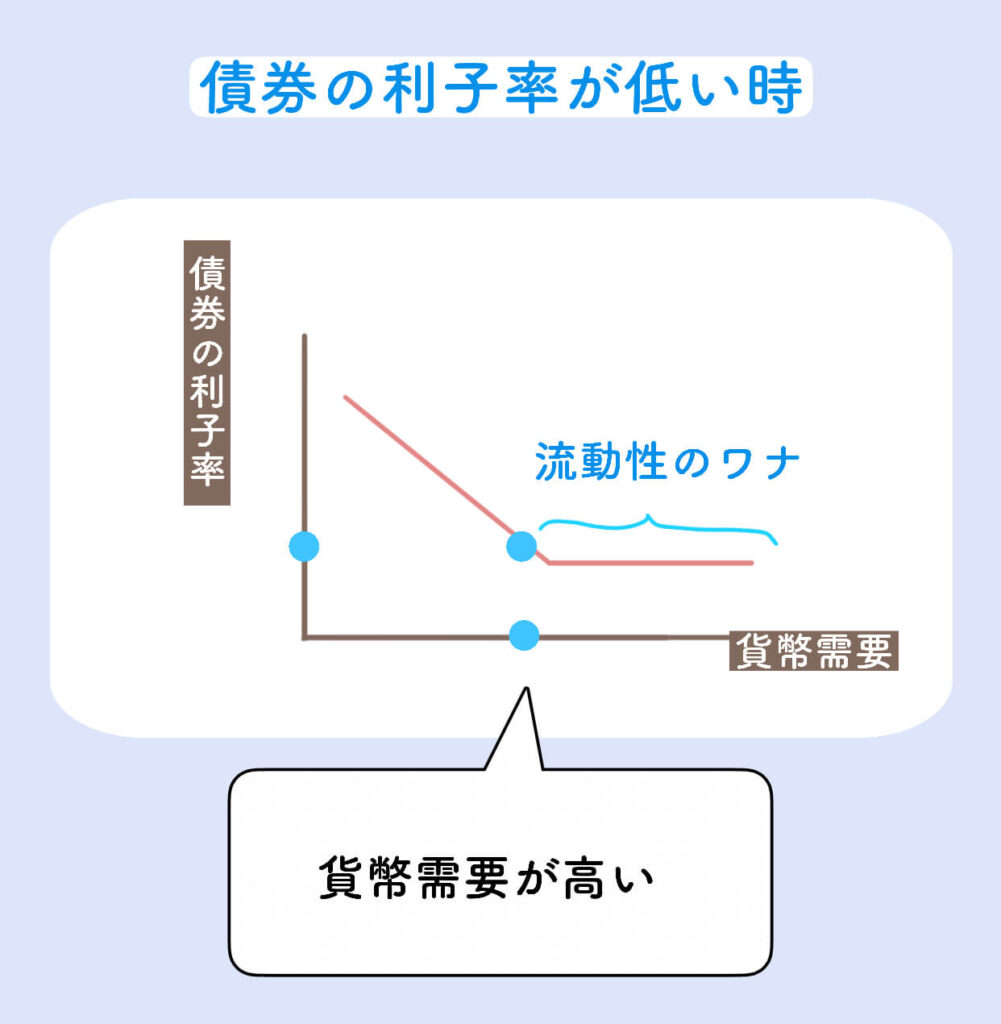

次に、債券の利子率が低い時は、貨幣需要が高くなります。

債券の利子率が低い時は、債券を持っていても、儲かりません。

人々は債券を買いません。

つまり、資産を現金で持っていたいということです。

この状態を「貨幣需要が高い」と言います。

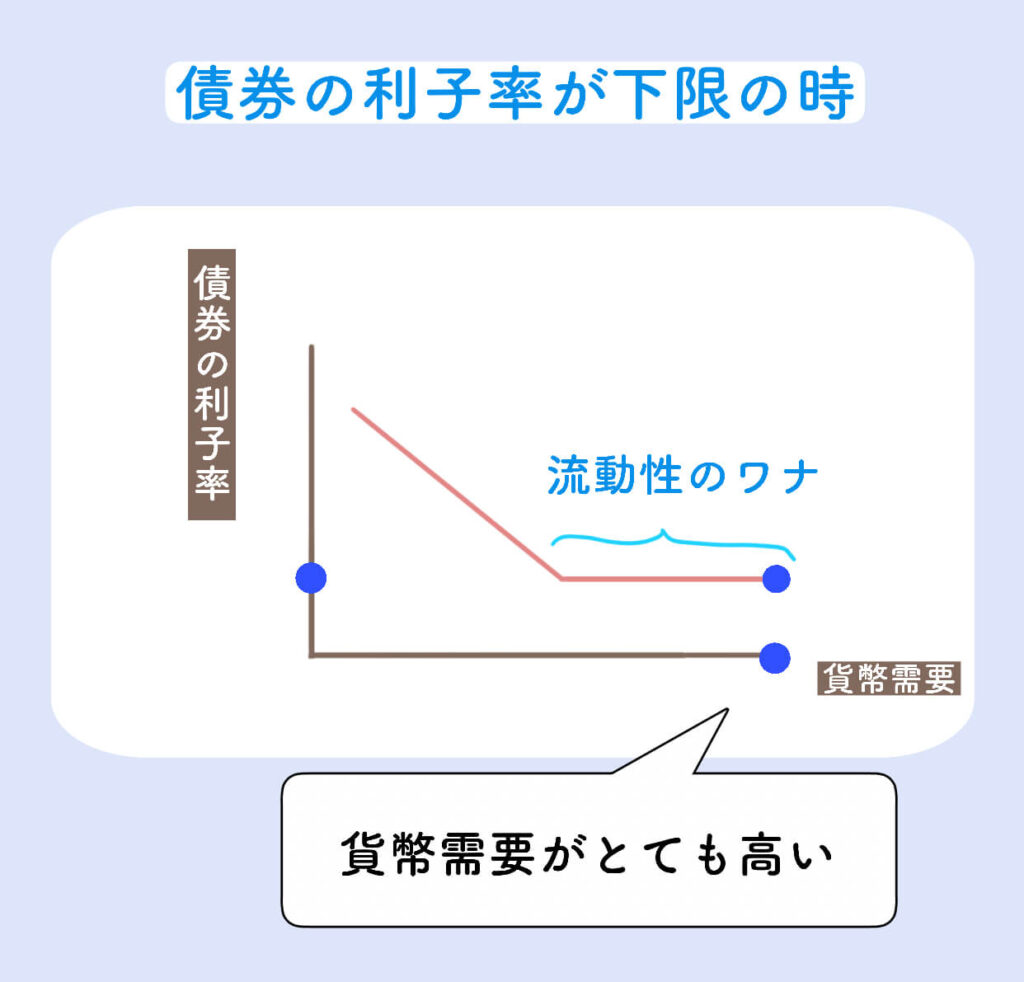

次に、流動性のワナについてです。

利子率の「下限」とは、みんなが「これ以上は利子率は下がらないだろう」と想像するほど低い数字のことです。

利子率が下限まで下がると、貨幣需要がめちゃめちゃ高い状態になります。

貨幣需要が無限大に大きくなる

貨幣需要が高い状態を「貨幣需要が無限大に大きくなる」と言います。

これは、誰も債券を買わなくなる状態です。

それでは、なんで債券を買わなくなるのでしょうか?

それは、債券が高くて儲からないからです。

投機

投機とは、転売することです。

「安く買って、高く売ること」を投機といいます。

転売のために債券を買う人たちのことを「投機的動機で債券を買う」と言います。

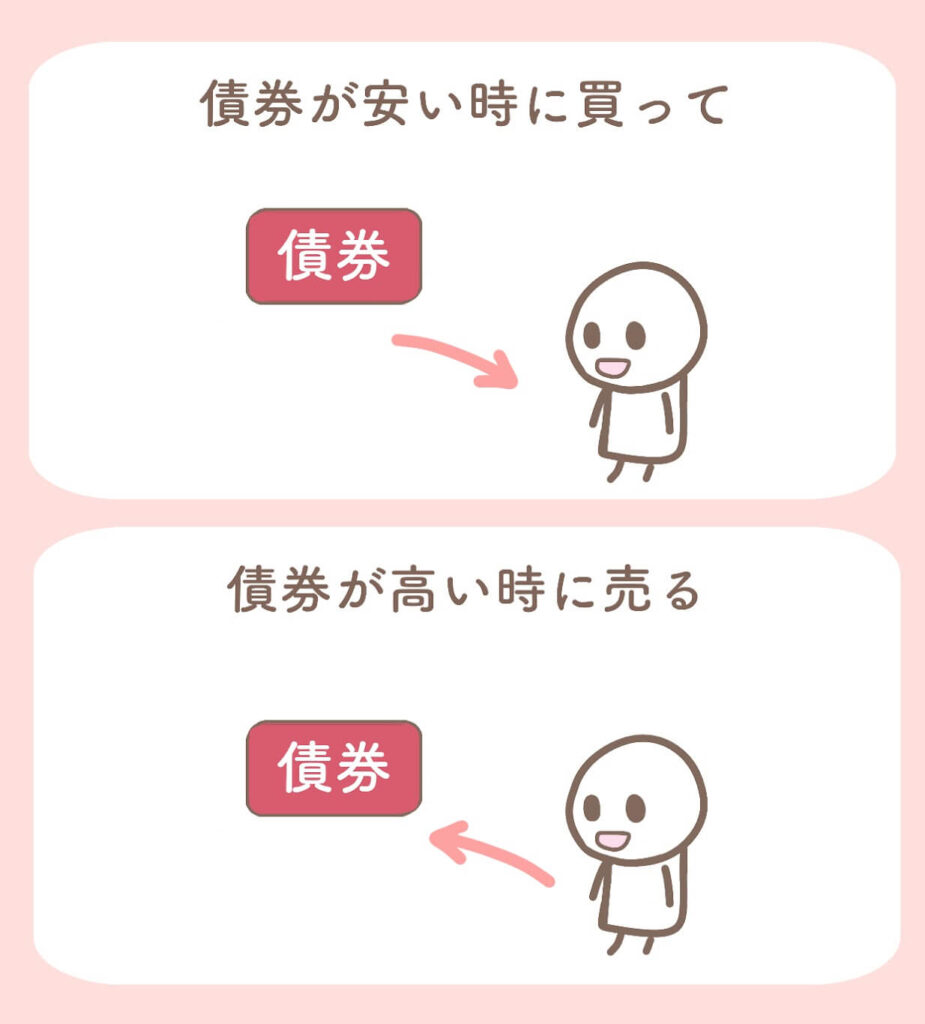

投機的動機で債券を買う人たちは、債券が安い時に買って、高い時に売ります。

債券市場

みんな、債券を自由に売ったり買ったりしています。

その売買には、国は関与しません。みんなが自由に互いに売買します。

債券の価格は、上がったり、下がったりします。

債券を投機として買っている人は、債券を安く買って高く売りたいのです。

債券が高い時は、買いたくありません。

誰も債券を買いません。

「現金を持つしかない」と皆が思う状況が流動性のワナです。

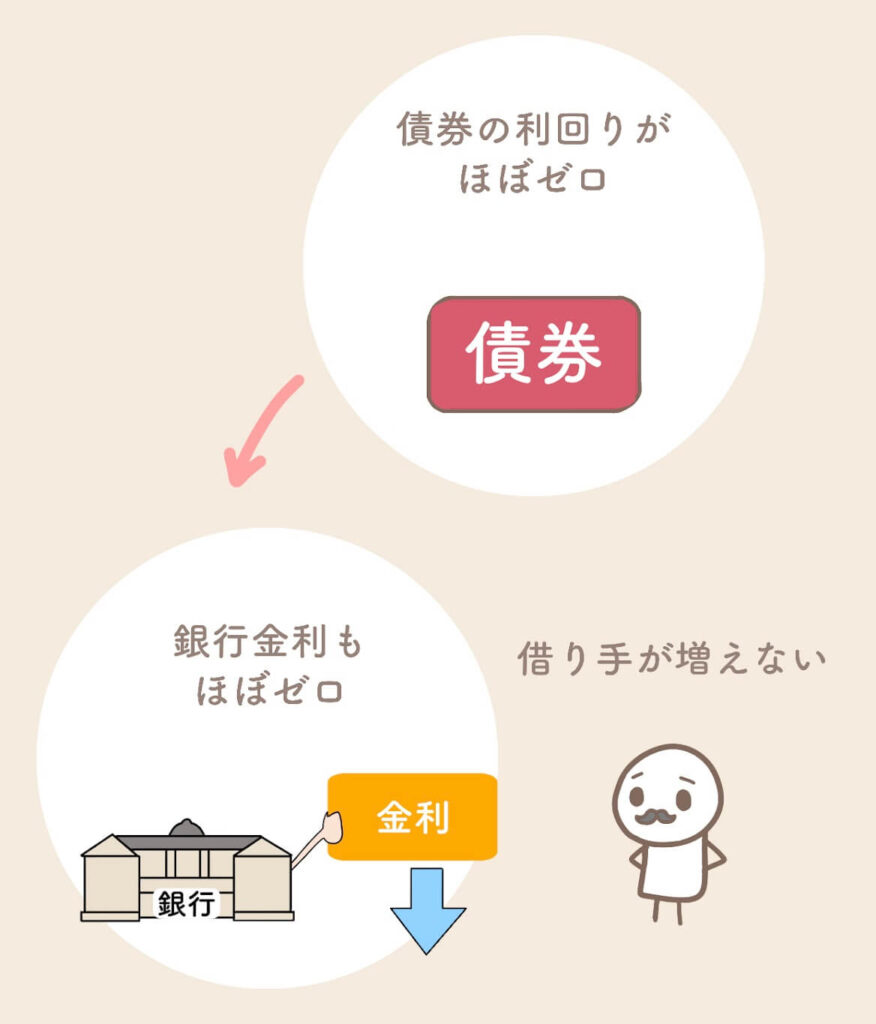

銀行の金利も下がる

債券の利子率と、銀行の金利は連動しています。

債券の利回りが下がれば、それと一緒に銀行の金利も下がります。

債券の利回りと銀行の金利が、連動している理由は2つです。

①投資家は、債券か預金か選んでいるから

投資家にとって「債券を買う」か「銀行に預ける」かは代わりになる選択肢です。

債券にお金を使うと、利回りでお金が増えます。

一方で、銀行に預金すると、預金金利でお金が増えます。

債券の利回りが上がれば、銀行も預金金利を少し上げないと、お金を預けてくれる人はいなくなるのです。

逆に、債券の利回りが低くなると、債券の人気が落ちます。

すると銀行も、預金に高い利子を払う必要がなくなるわけです。

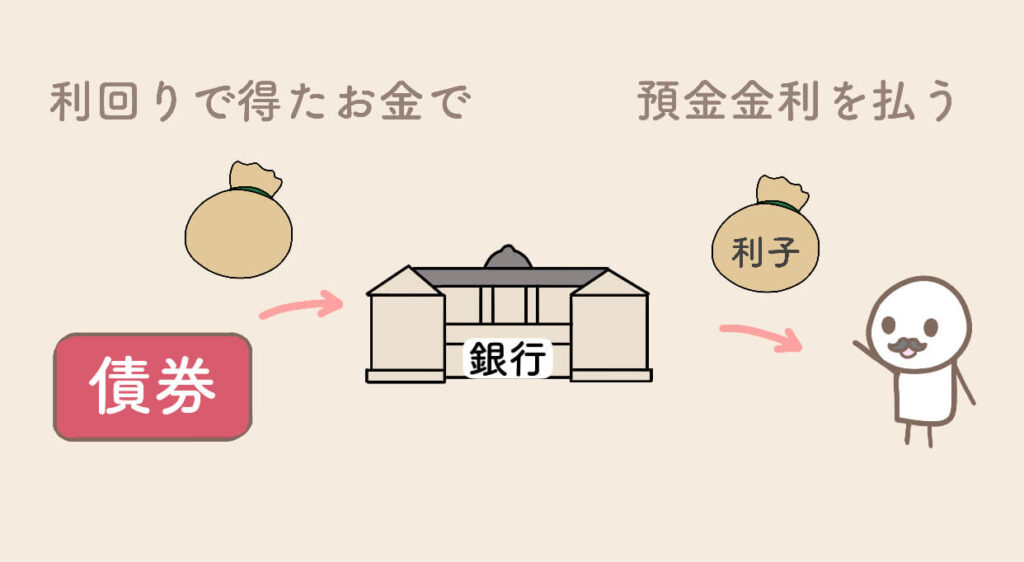

②銀行も、債券を持ってるから

銀行にとって債券は「安全な資産」として重要です。

銀行は、債券の利回りでお金を増やしています。

利回りで得たお金で、預金金利を払っています。

もし、債券の利回りが下がれば、預金金利を下げるしかありません。

銀行は債券市場と切っても切れない関係なのです。

流動性のワナにおける「利子率(R)」とは?

これは、私が3年以上抱いていた疑問です。

流動性のワナにおける「利子率(R)」とは何か?

債券の利回りを指すのか?

銀行の預金金利を指すのか?

しかし、答えとしては、「この2つは連想している」ということだと思います。

利子率(R)は、教科書的には、債券の利回りを表すけれど、実際には、銀行の貸し出し金利にも影響を与えているということです。

設備投資が増えないのはなぜ

銀行の金利が下がれば、設備投資は増えるはずです。

しかし、流動性のワナの時は、設備投資が増えません。

その理由のひとつは、未来が不安だからです。

デフレの時は、商品を安くしないとお客さんが買ってくれません。

設備投資をして、工場を大きくしたとしても、将来の売り上げの金額が下がることが、予想できます。

設備投資のために、いま借金したら、返すのが大変です。

そのため、デフレの時は設備投資をする人が減るのです。