マルクスは、賃金は「労働の対価」ではなくて「労働力の対価」だと言いました。

この言葉は「労働者は、実際に働いた分よりも少ない賃金しかもらえてないから不公平だ」という主張に繋がっていきます。

具体例

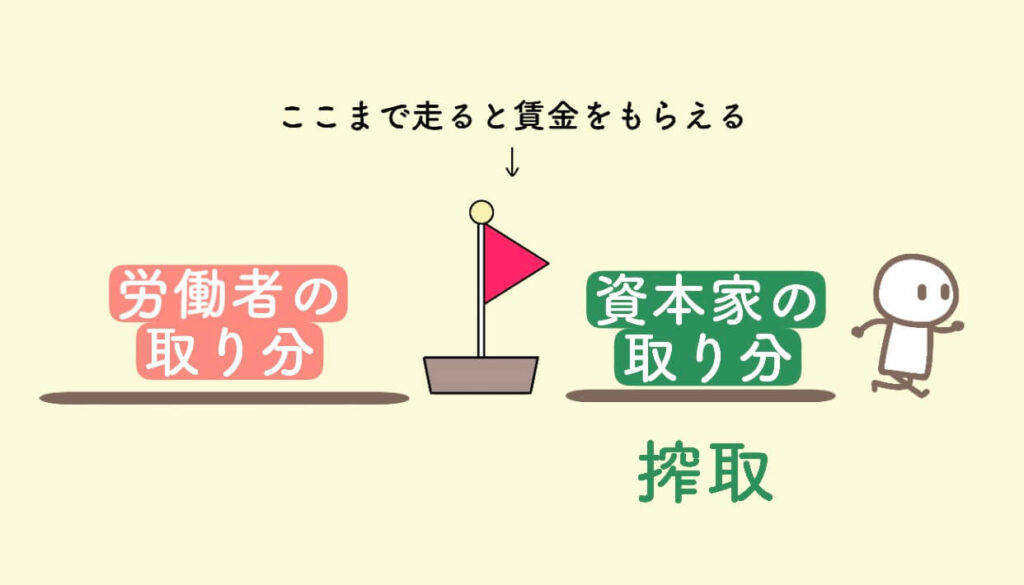

服屋で、労働者が働いてお金を稼ぎます。

しかし、服屋の売上を労働者が全部もらえるのではありません。

一部は、資本家のものになります。

資本家とは、労働者を雇ってる人のことです。

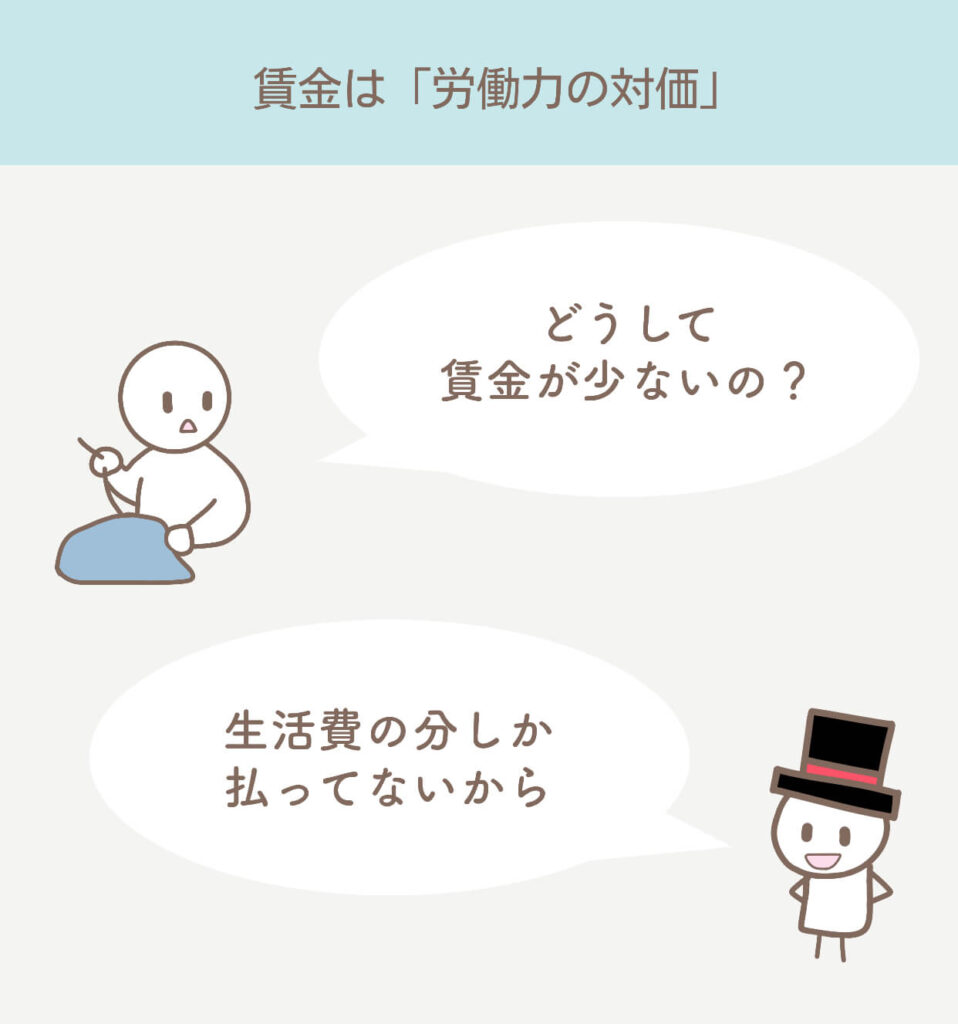

なぜ労働者の賃金は少ないの?

マルクスの時代の労働者は過酷な環境で働いていて、平均寿命も短くなっていました。

酷いところだと、平均寿命が17歳にまでなっていた地域もあるそうです。

それなのに、労働者がもらえる賃金は、わずかでした。

なぜ労働者には、少ない賃金しか支払われないのでしょうか?

それは、賃金は「労働力の対価」だからです。

労働力の対価というのは「1ヶ月分のエネルギーを補充するのに必要な金額」ということです。

労働者が賃金としてもらう金額は、1ヶ月分の生活費です。

労働者が働いた分のお金をもらうのではなくて、

1ヶ月分の体力を回復できる程度のお金しか、もらえないのです。

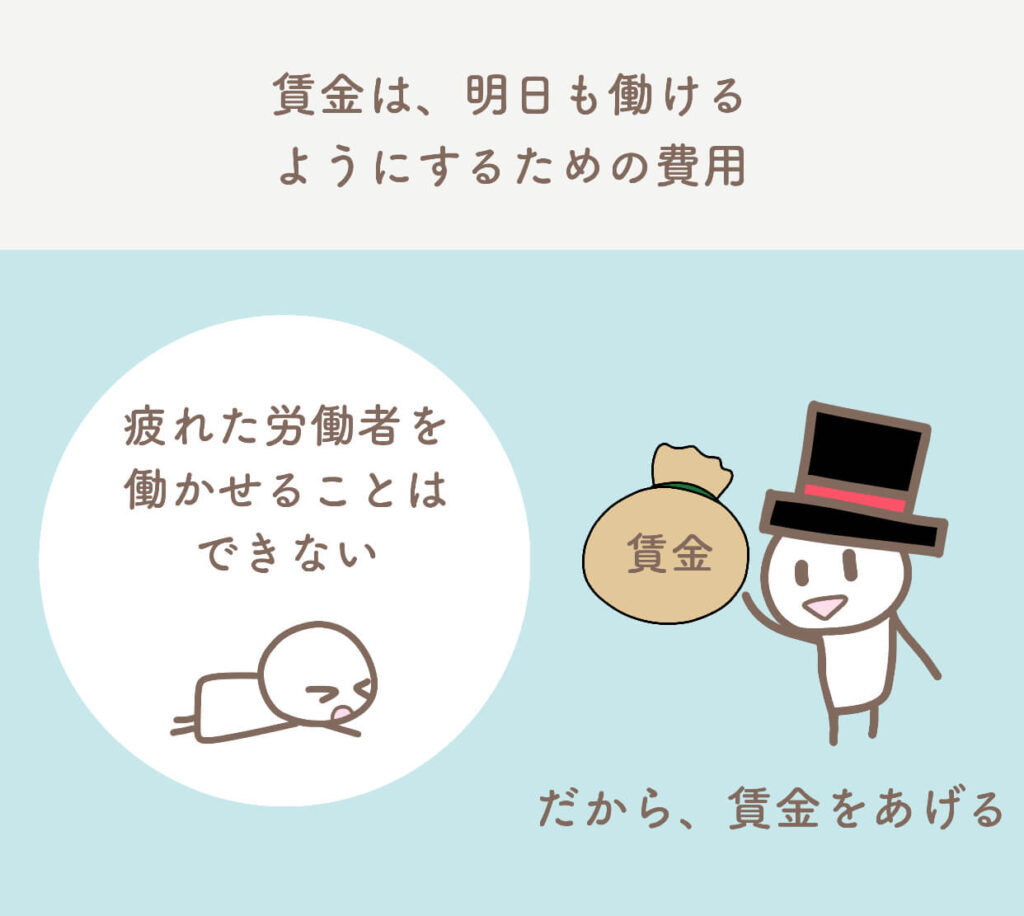

労働者は、最低限の生活費の分の賃金をもらいます。

なぜなら、賃金は、労働者が「働ける状態」を維持するために支払われるからです。

労働者として働いてもらうためには、食事をして睡眠をとって、再びを満タンにしてもらう必要があります。

そのための賃金なのです。

労働者は、労働力を売っています。

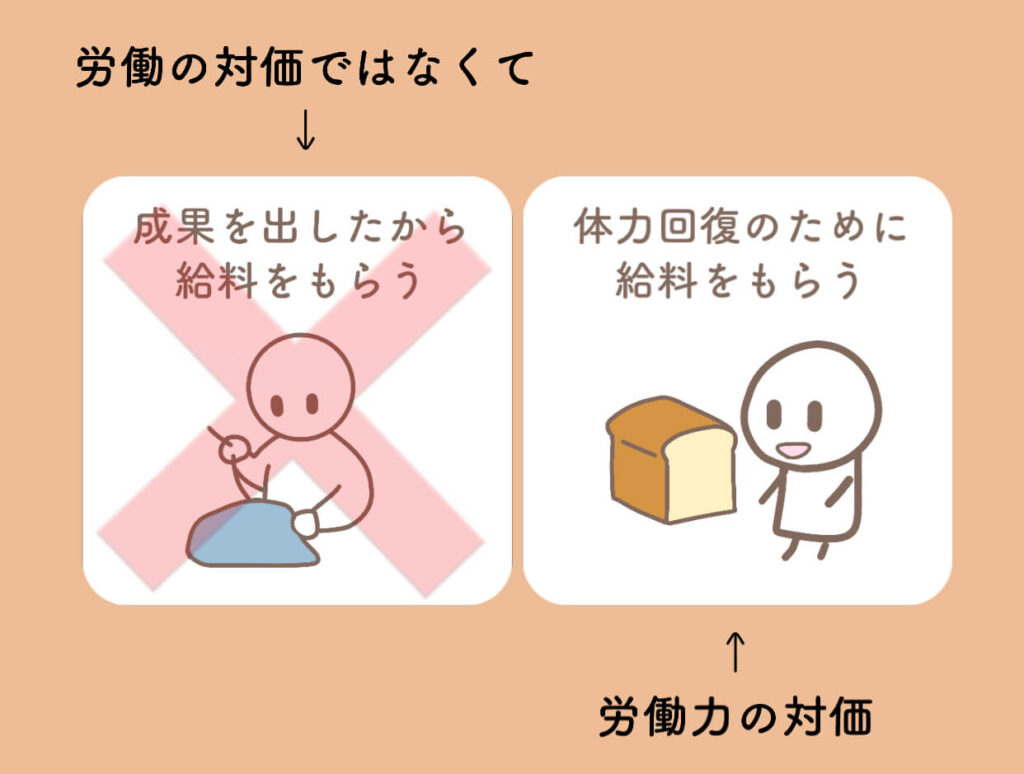

賃金とは、「労働力の対価」であり労働の対価ではないのです。

つまり、成果を出したから給料をもらうのではなくて、体力を回復するために給料をもらうのです。

労働者の賃金は、1ヶ月でちょうど使い果たしてしまう程度の金額なのです。

とはいえ「新入社員より、ベテランさんの方が賃金が高い」ということもあるかもしれません。

しかし、それは、ベテランさんがたくさん働くからではありません。

それは、高齢の人の方が、生活費が高いからなのです。

年齢が上がると、家族を養うのにお金がかかるようになります。

だから、ベテランになると賃金が上がります。

しかし、給料が上がっても、それは生活費が上がったからなのです。

賃金は「労働の対価」ではなくて「労働力の対価」ということです。

それでは、「労働」と「労働力」の違いを見ていきます。

労働

労働とは、生み出した価値の全部のことです。

例えば、服屋さんなら、服を作って価値を生み出すことが労働です。

労働力

「労働力」とは、「働ける状態」のことです

労働者は、「働ける状態」を維持するために、賃金をもらいます。

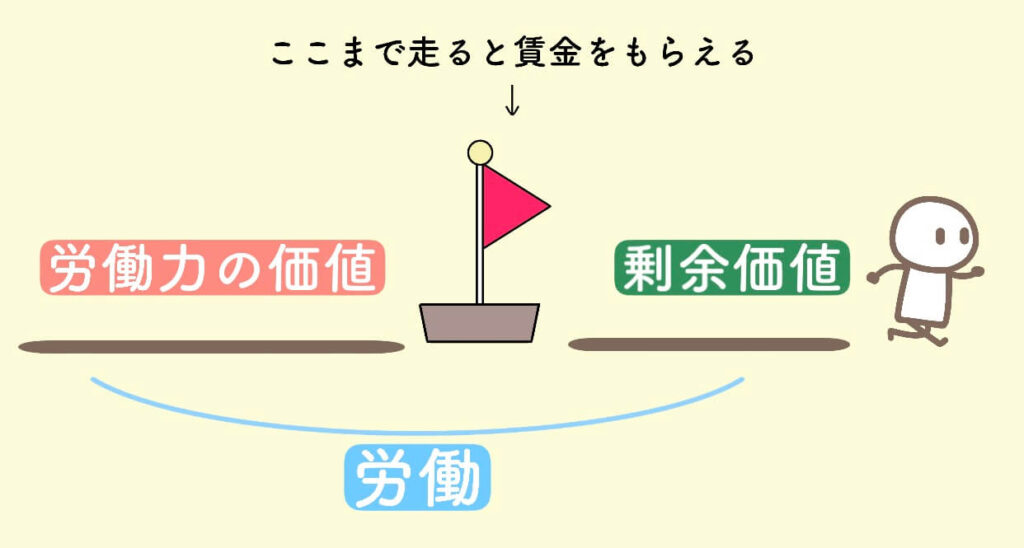

労働と労働力について

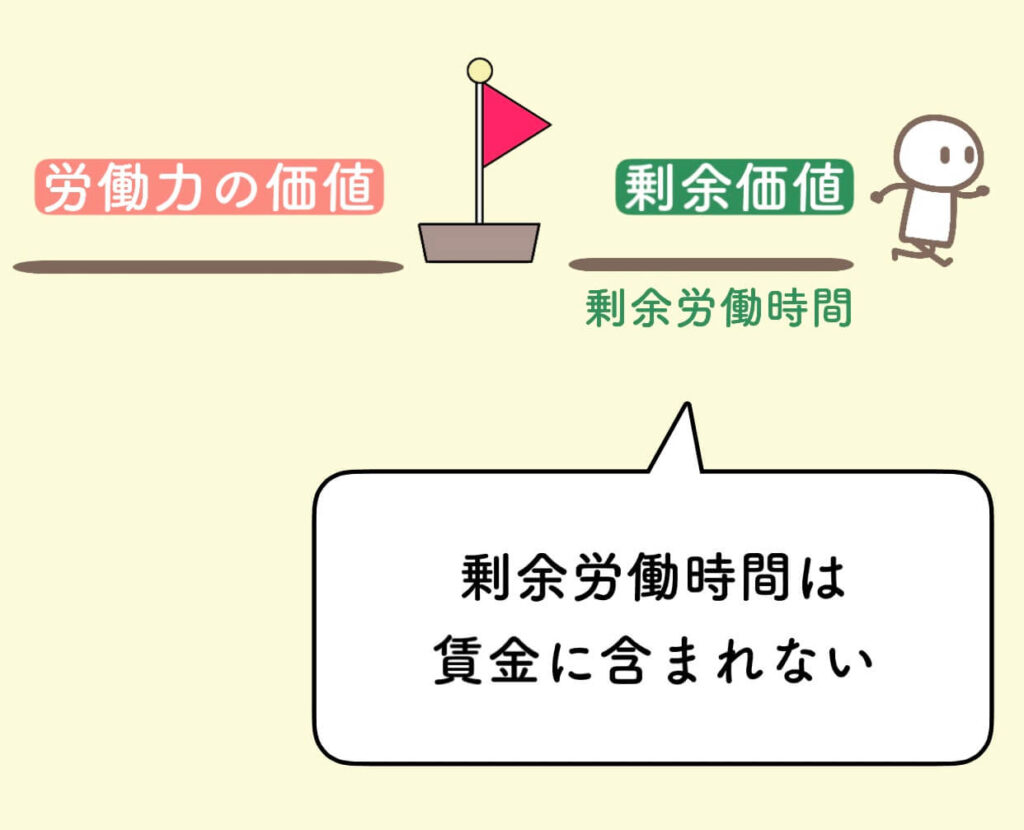

労働とは、働いて生み出した価値の全部です。

しかし、賃金は、労働力の価値の分しかもらえません。

賃金以上に労働者が働いたものを、「剰余価値」と呼びます。

この剰余価値は、資本家の取り分になります。

資本家は、儲けるために、労働者を多めに働かせます。

そして、剰余価値を生み出します。

剰余価値とは、資本家が搾取する分なのです。

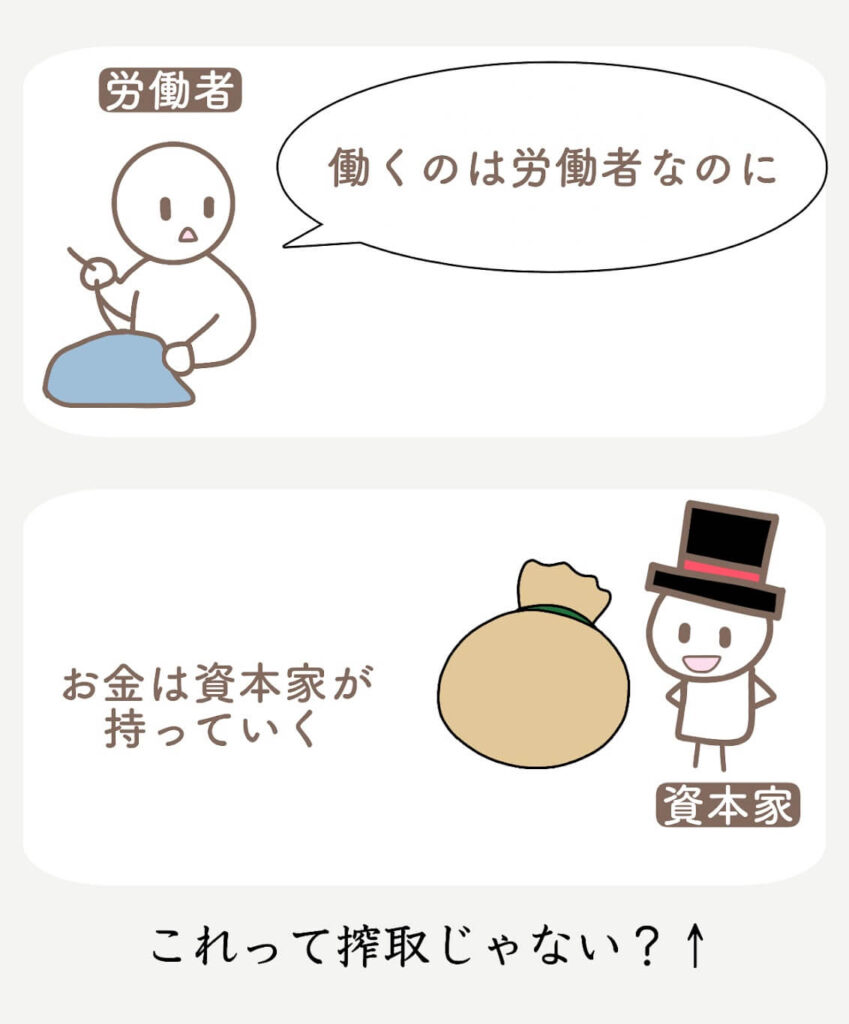

労働者が生産した分を、全部もらえるわけではありません。

剰余価値は資本家のものになるのです。

成果を出したとしても…

労働者がいつもの2倍働いたとしても、賃金は増えません。

なぜなら、労働者の生活費は変わらないからです。

とある労働者がすごく優秀で、人一倍、成果を出したとしても、その人の賃金が上がるわけではないのです。

労働者がたくさん働いて、利益を上げても、それが、賃金になるわけではありません。

なぜなら、労働者は、労働力を売ってるからです。

たしかに、残業をすれば、残業代は支払われます。

しかし、賃金が少し増えても、 追加で生み出した価値のほとんどを、資本家が取る仕組みは変わりません。

これを、マルクスは「搾取」と呼びました。

労働者は、賃金以上の価値を生み出しています。

一日働いても、一日中分の対価は支払われていないのです。

生産物は、資本家のものになる

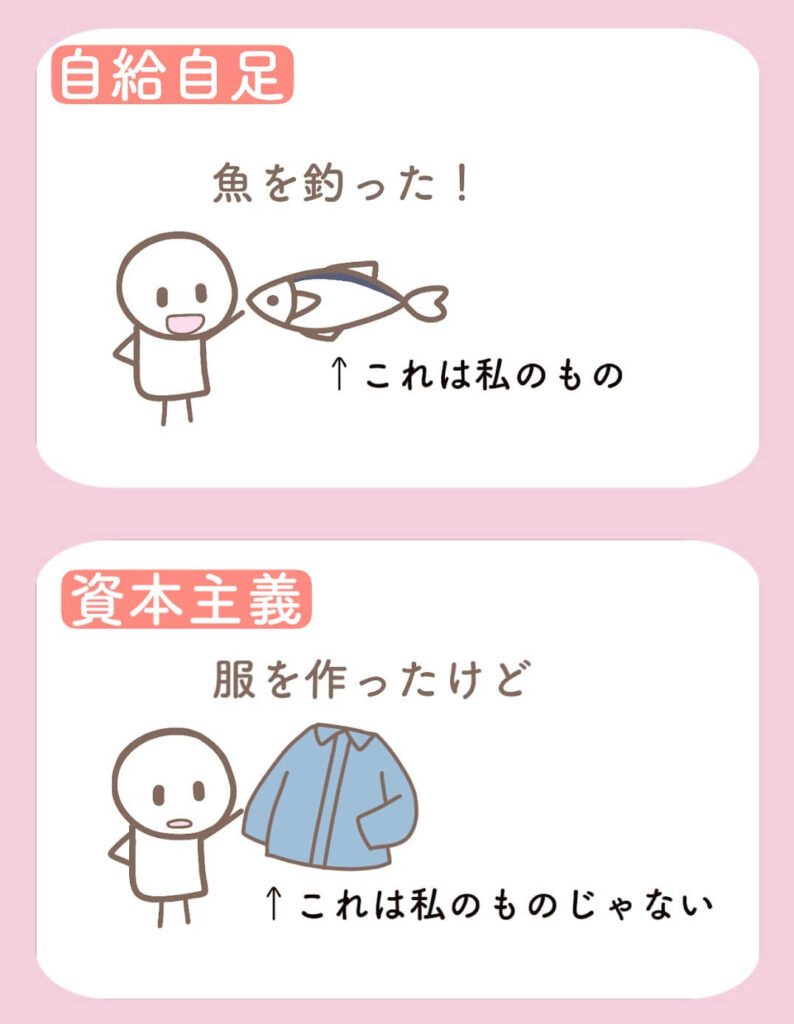

自給自足をしてた時代は、自分で作ったものは、自分のものでした。

しかし、資本主義の中では、労働者が作ったものは、労働者のものにはなりません。

労働者が作ったものは、資本家の物になります。

労働者は、生産手段も商品も所有できないのです。

労働者は少ない賃金しかもらえず

労働者が生み出した価値のほとんどは資本家のものになります。

それをマルクスは批判しました。

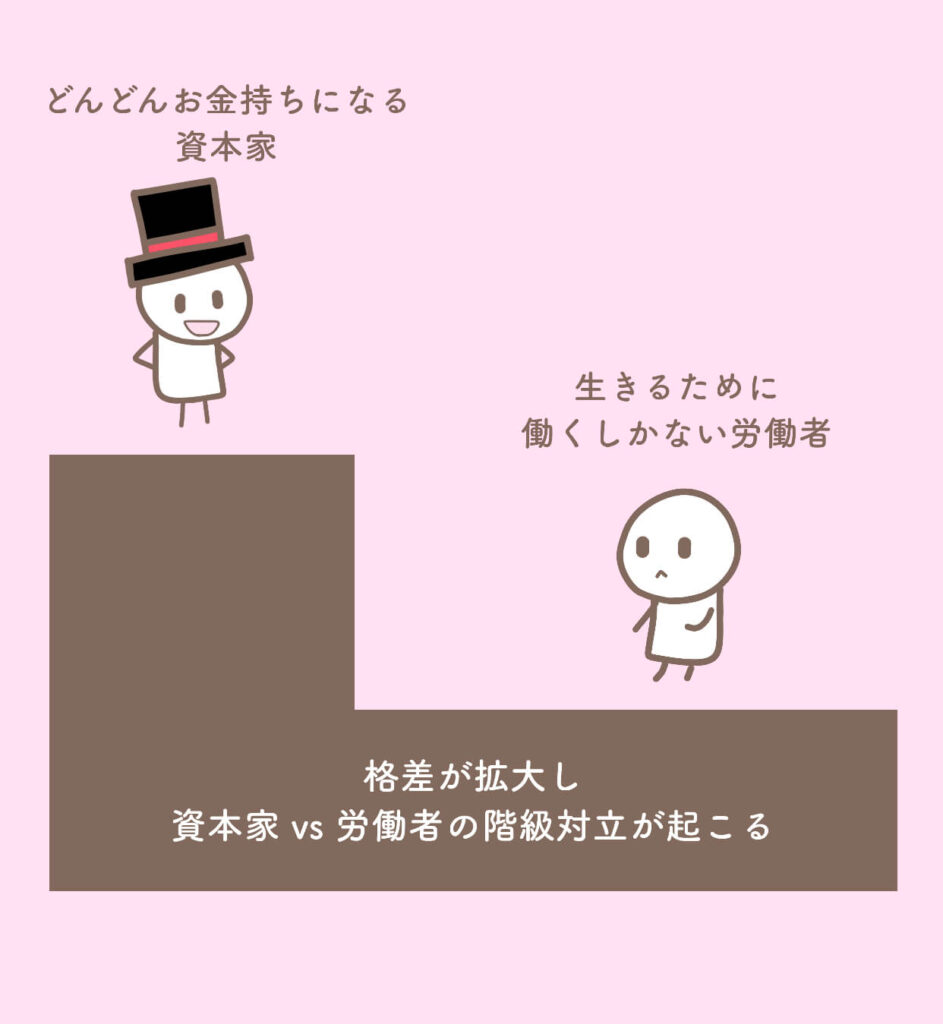

この関係が続くと

・労働者は生きるために労働力を売るしかない

・資本家は富を積み上げていく

という格差が拡大する、とマルクスは考えました。