期待とは「将来はこうなるだろう」という予想のことです。

合理的期待形成仮説とは「国民は未来を予想して動くから、金融政策や財政政策は効果がない」という考え方です。

「ケインズのやり方では、景気は良くならない」ということを説明するために、マネタリストが主張しました。

財政政策

まず、国債を発行して財政政策を行った場合を考えてみます。

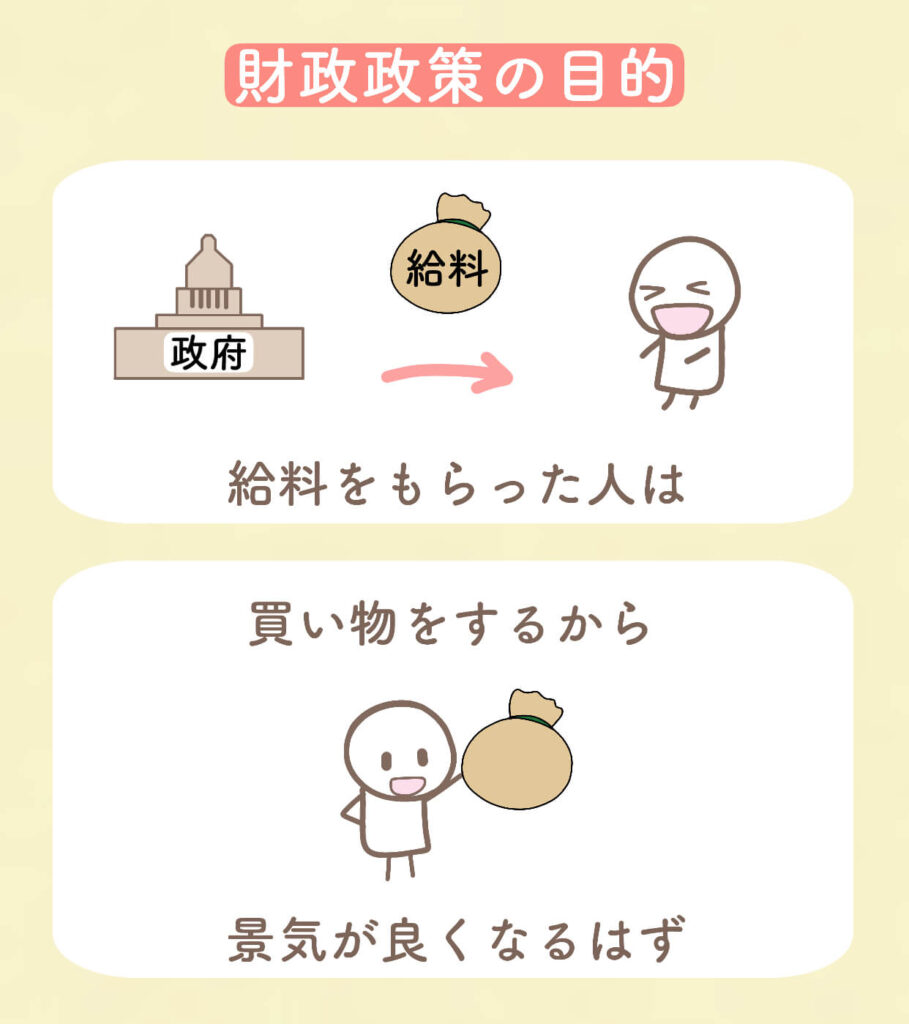

財政政策の目的は、景気を良くすることです。

財政政策を行い、働いてくれた人に給料を与えます。

すると、給料をもらった人は買い物をします。

買い物をする人が増えたら、景気が良くなります。

それが財政政策の目的です。

給料をもらった人が買い物をするから、景気が活性化するはずなのです。

しかし、マネタリストたちは、現実では、そのようにはいかないと、主張します。

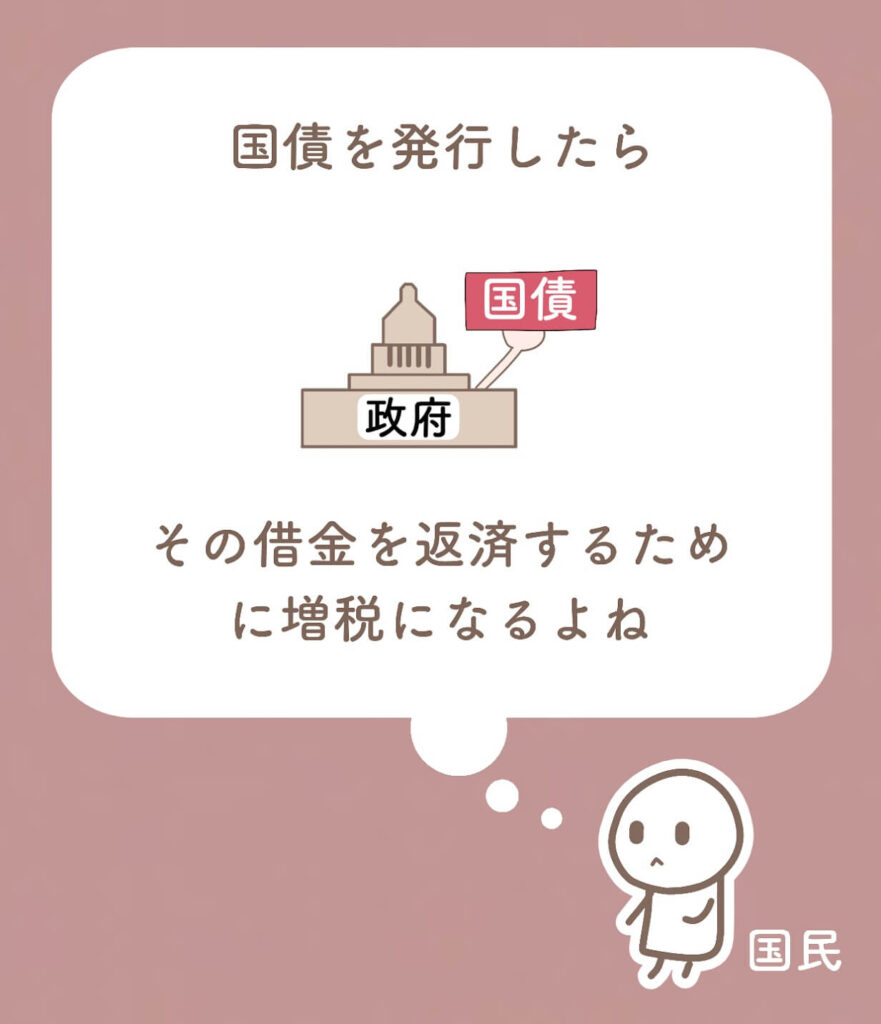

その理由は、国債を発行するからです。

財政政策をするには、お金が必要なため、国債を発行します。

国債は、国の借金なので、未来の国民の税金でお金を返す必要があります。

そして人々は、国債が発行されてるのを見て「将来、税金が増えるだろう」と想像します。

すると、将来のために貯金をした方がいいと考えます。

こうなると、買い物する人が増えません。

財政政策をすれば、あとで税金が増えるから、今のうちに節約しようと感じて、買い物する人が増えないということです。

金融政策

次に、政府が金融政策を行った場合を考えていきます。

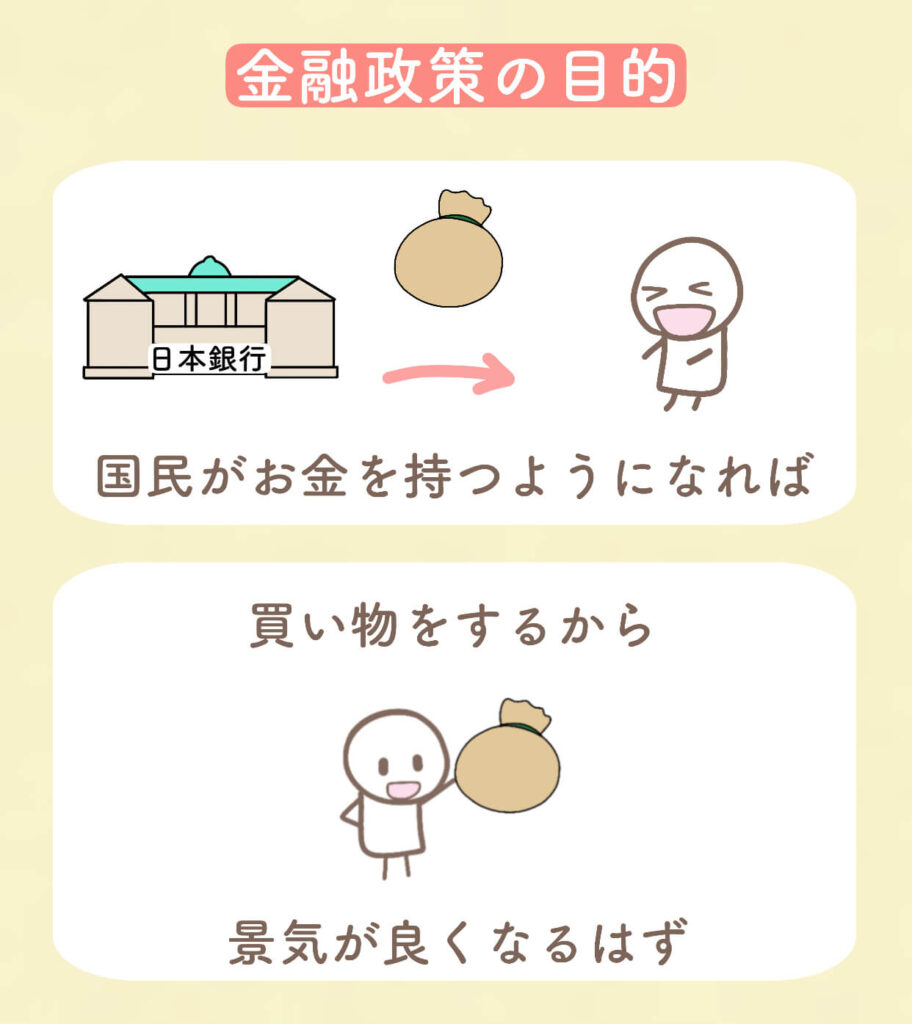

金融政策の目的を考えてみます。

金融緩和をする場合、その目的は、世の中に出回るお金の量を増やすことです。

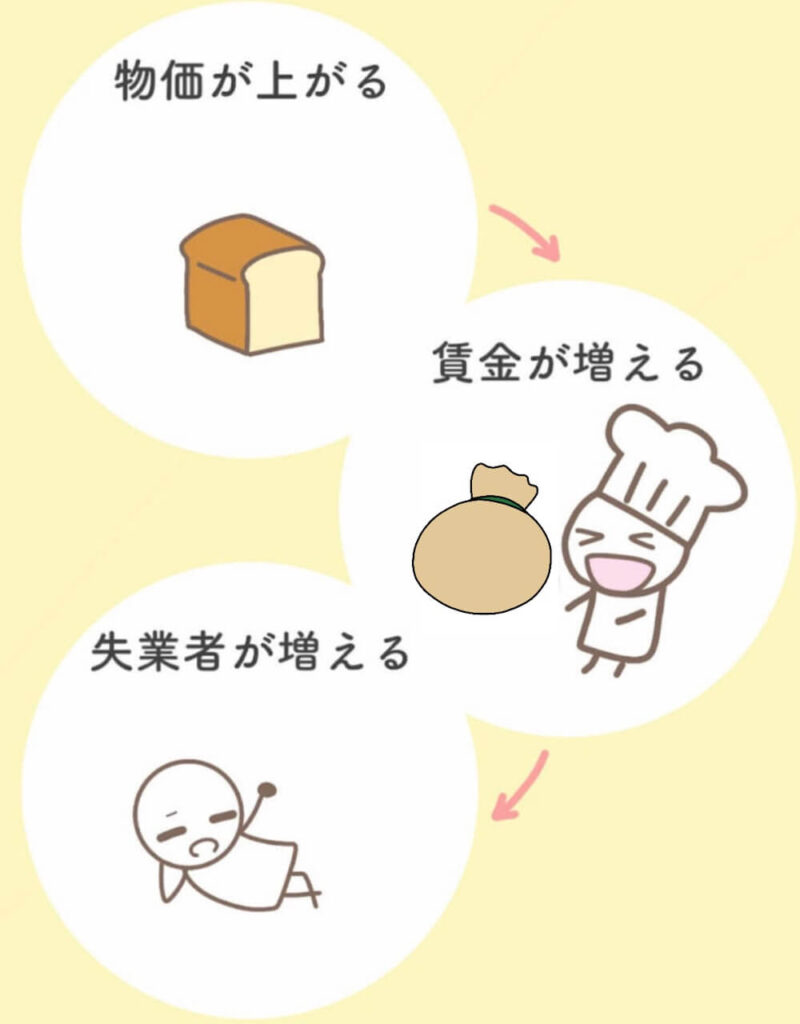

物価が上がり、モノが高くても売れるようになれば、お店が儲かります。

そして、景気が良くなっていきます。

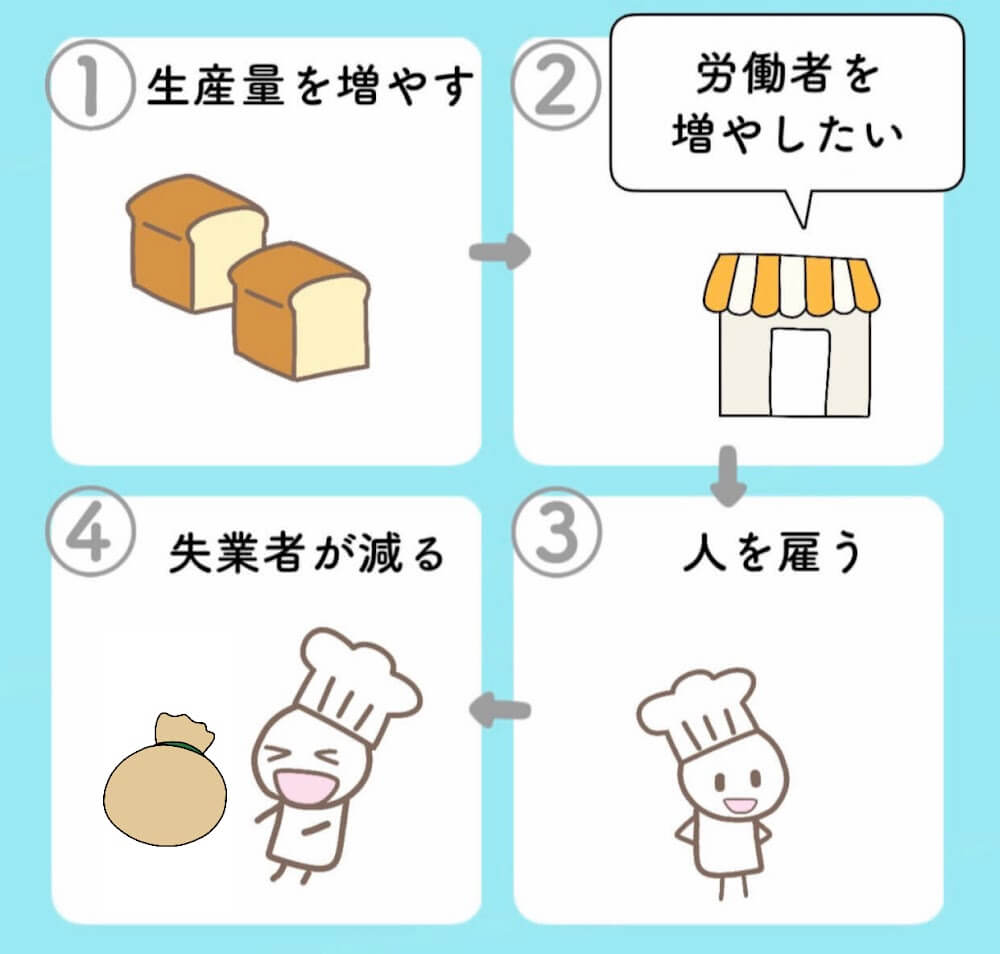

さらに、お店が儲かれば「従業員をもっと雇おう」という気持ちになります。

こうして、失業率が下がるはずです。

しかし、マネタリストたちは、現実では、そのようにはいかないと、主張します。

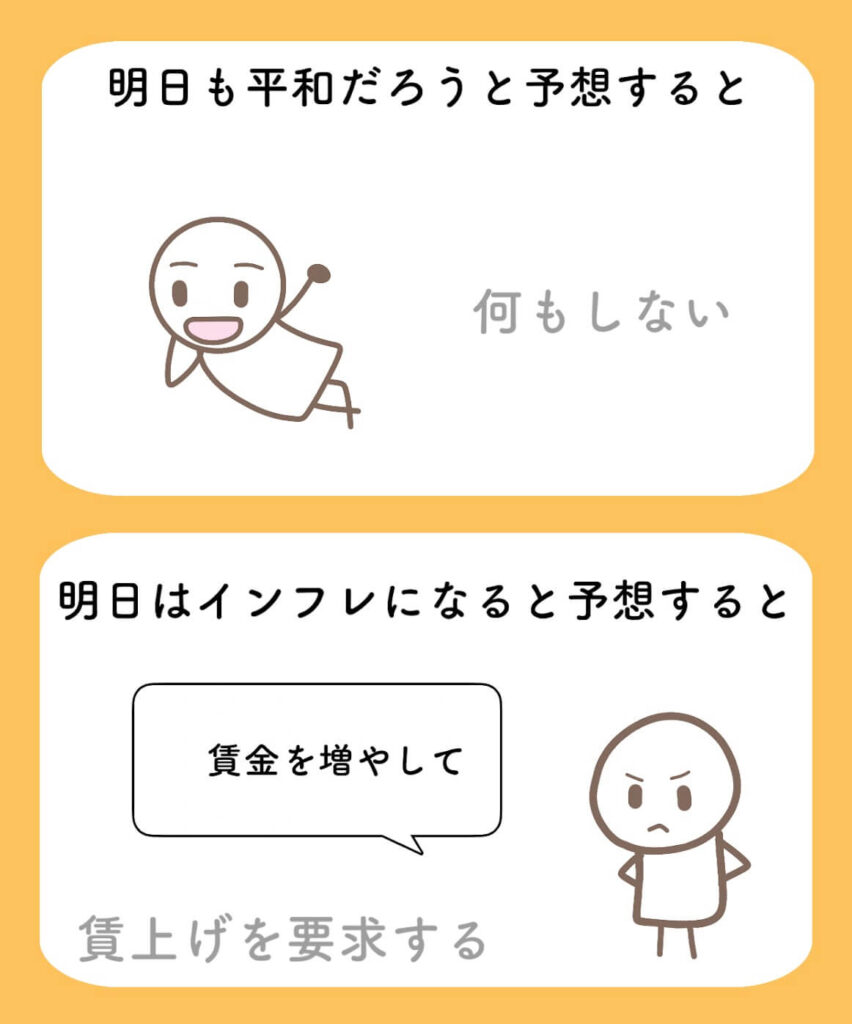

なぜなら人々が「インフレになるだろう」と予想すると、行動が変わるからです。

例えば「明日もインフレになるだろう」と予想すると、賃金を増やすように、会社に要求します。

その理由は、インフレになるなら、賃金も増えないと、損するからです。

インフレとは、物価が高くなることです。

今までと同じ量の賃金をもらっていたら、お店で買えるモノの量が減ってしまいます。

インフレの時は、賃金も上がらないとおかしいのです。

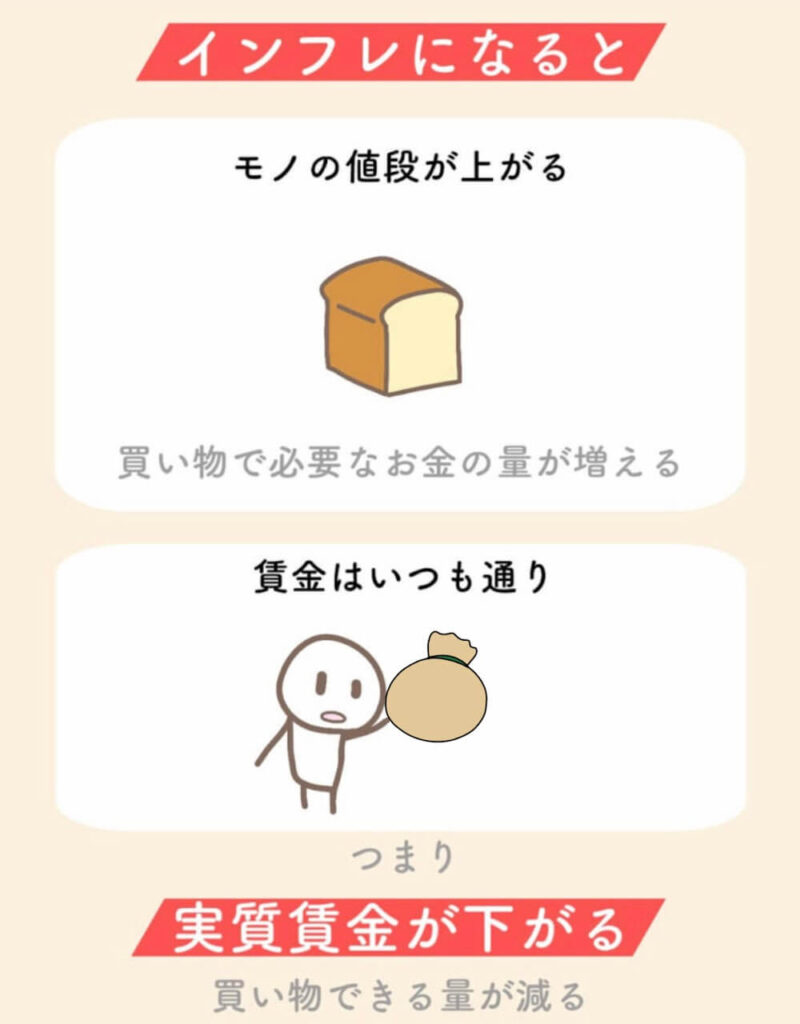

インフレになると、実質賃金が下がります。

実質賃金が下がるとは「もらった賃金の金額で買える商品の量が減る」ということです。

インフレになると、モノの値段が上がります。

つまり、買い物をする時に必要なお金の量が増えます。

一方で、給料はいつも通りだと、買い物できる量が減ります。

インフレになると、買い物できる量が減るのです。

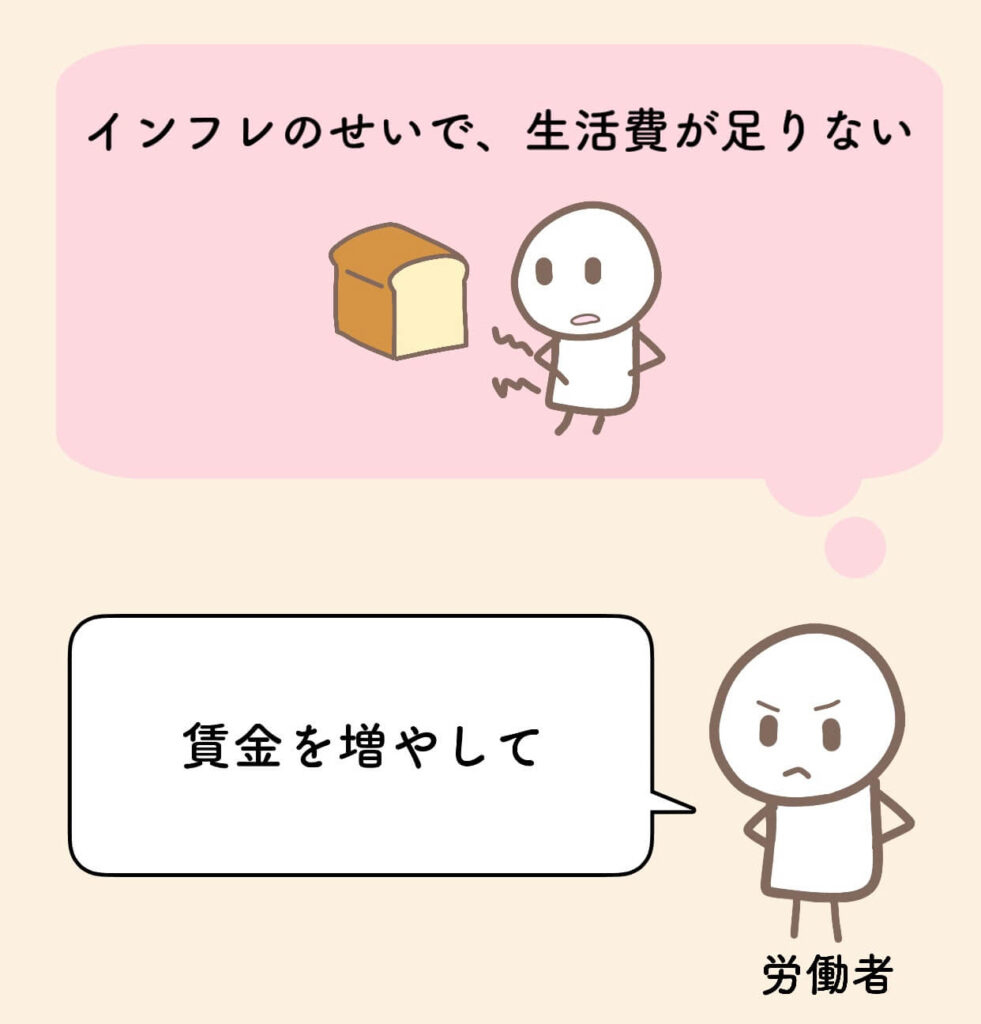

そのため、賃金を増やしてほしいと要求する労働者が増えます。

人々が物価上昇を予想し、その通りに物価が上がった場合は、賃金を上げることを求めます。

労働者が賃金の値上げを要求するなんて…さすがアメリカですね。

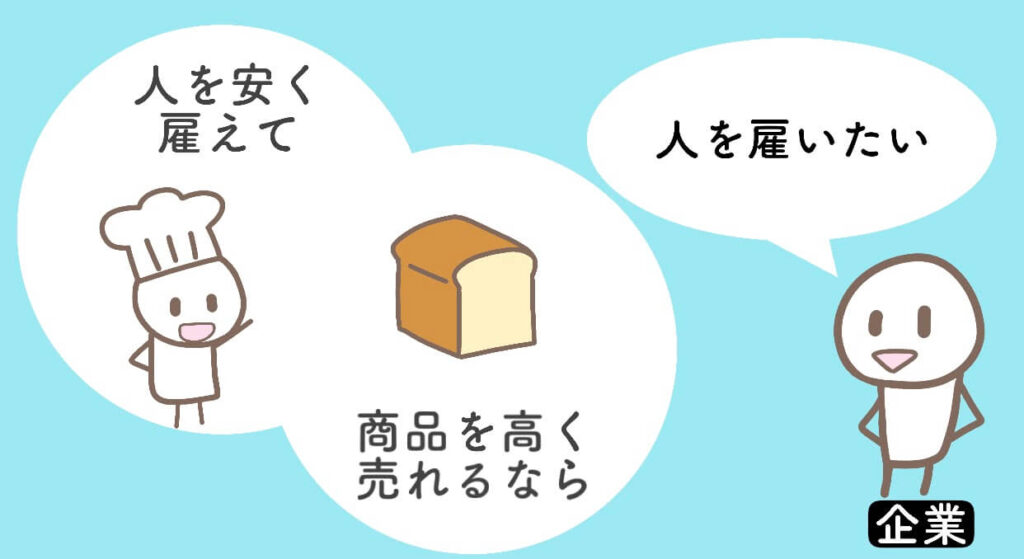

しかし、賃金がインフレ分だけ上がれば、企業にとって雇用を増やすメリットがありません。

賃金が増えたら、全員に賃金を払いきれなくなって、誰かをクビにします。

失業率は結局、インフレが起きる前と比べて改善されないのです。

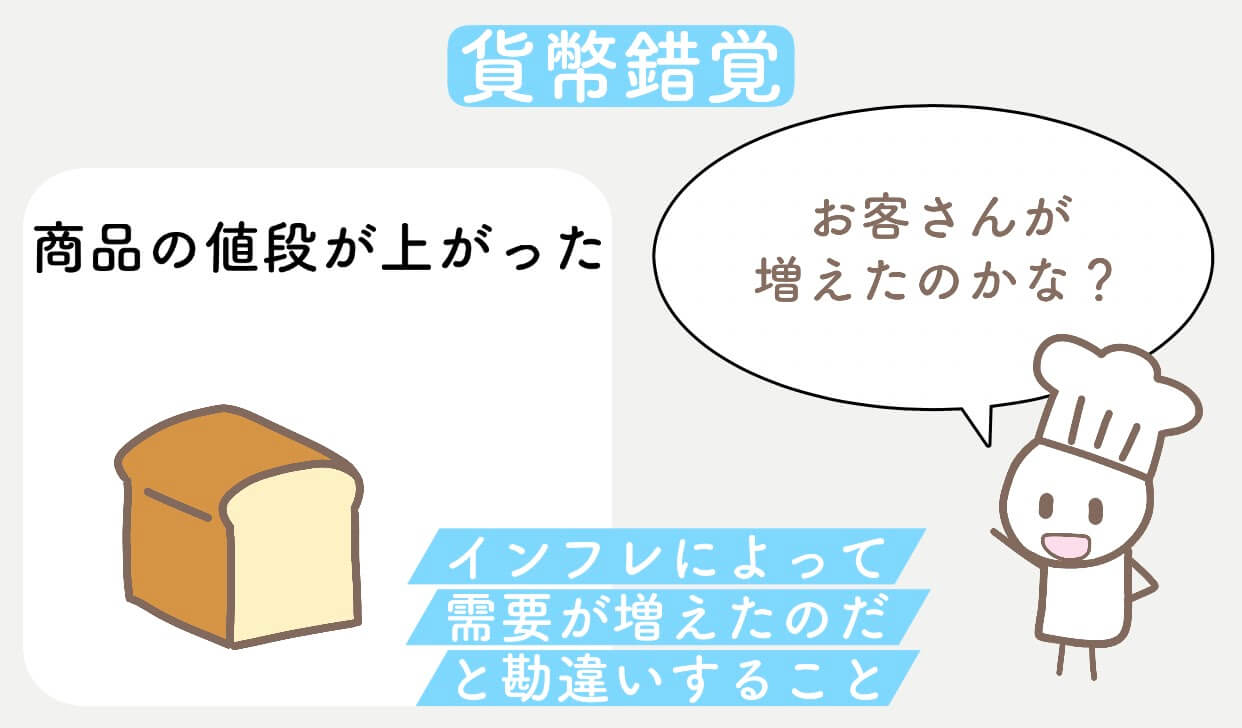

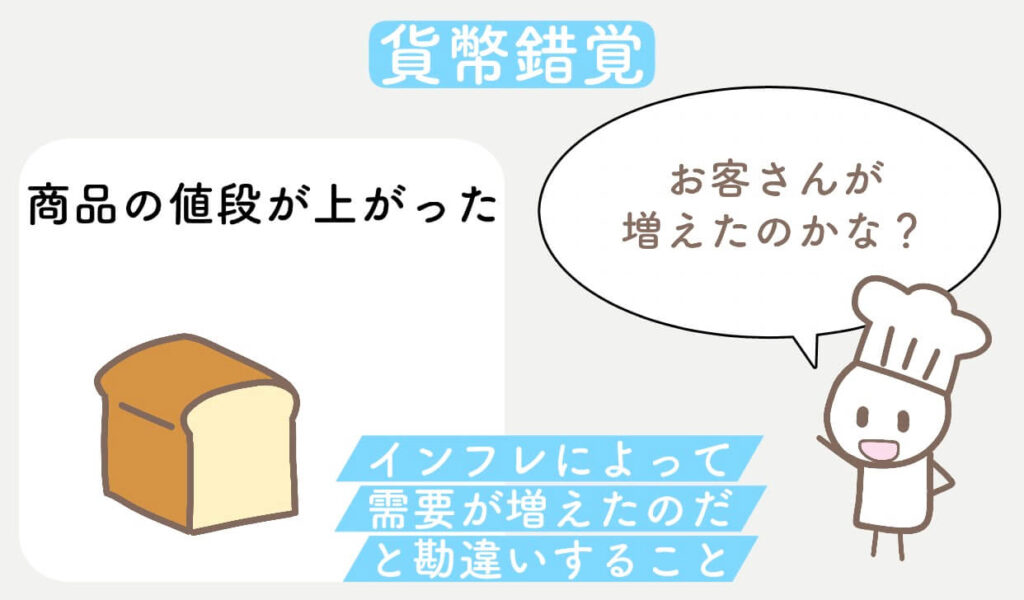

貨幣錯覚

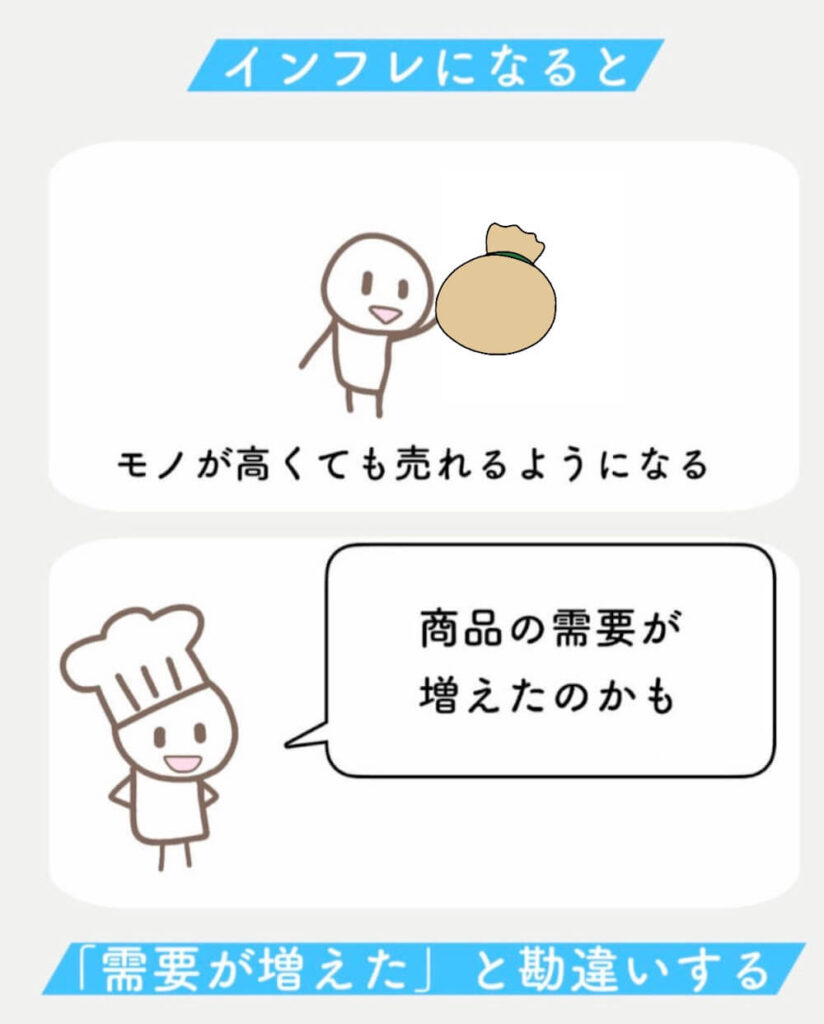

マネタリストは、インフレの時に一時的に景気が良くなったと勘違いすることとは、あるけど、それは「貨幣錯覚だ」といいます。

インフレになると企業は、「需要が増えた」と勘違いをします。

物価が上がれば、企業は、生産物への需要が増えた」と勘違いします。

そのため、生産量を増やします。

この時期は、短期的に失業者が減ります。

貨幣錯覚に陥っている間だけは、失業率が低下するのです。

貨幣錯覚とは、物価が上がったことで「生産物への需要が増えた」と勘違いすることです。

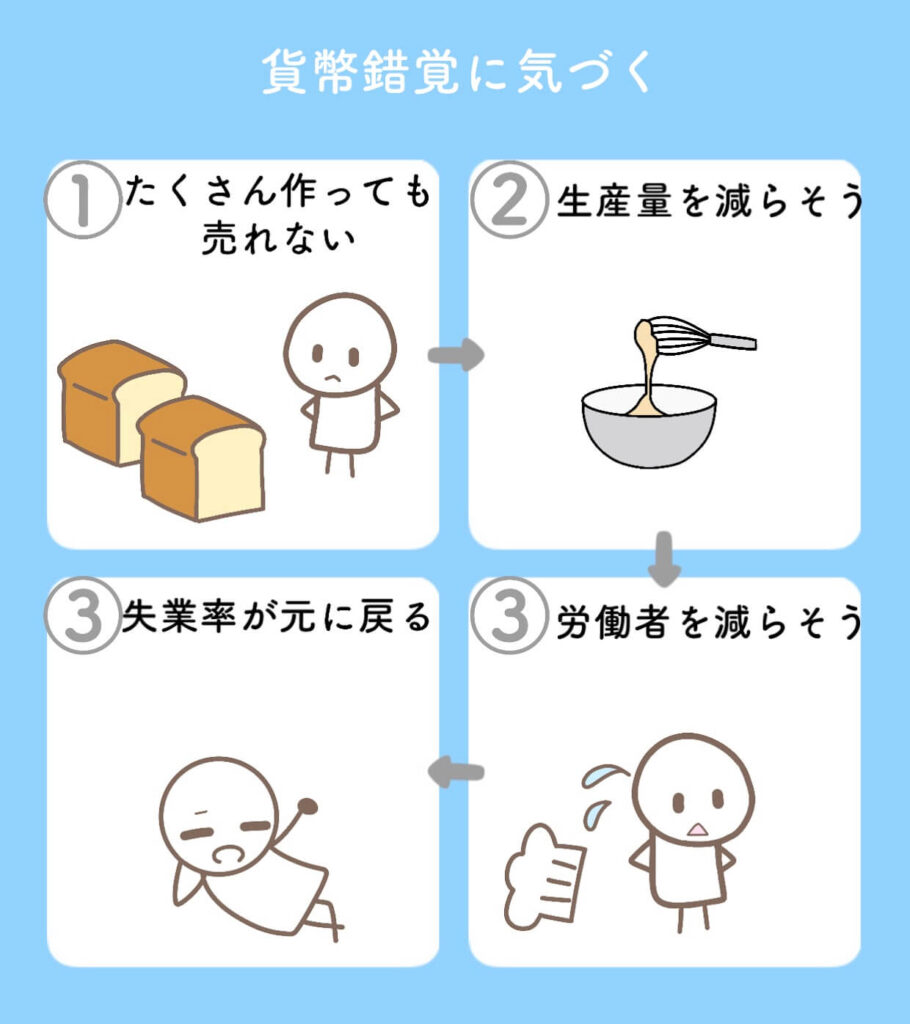

しかし、しばらくたつと自分の勘違いに気づき、生産量を元に戻します。

つまり、結果的に生産者が生産量を変えることはないため、失業率は下がらないのです。

貨幣錯覚に陥ってる間は失業者が減りますが

しばらくすると、再び失業者が増えるとフリードマンは考えます。

貨幣錯覚は、一時的なので、長続きしないのです。