マネタリズムは、ケインズ経済学を批判する立場として登場しました。

ケインズ経済学はどうだったのか?

まず、ケインズ経済学がどうだったのかを振り返ります。

うまくいったこと

ケインズ経済学のおかげで、物価を上げることは、成功しました。

物価が上がったということは、商品が高い値段でも売れるようになったということです。

これを「需要が増えた」といいます。

ケインズのおかげで、人々がみんな「ちょっとだけお金持ち」になりました。

すると、買い物をする余裕が出てきて、お店のものがよく売れるようになったのです。

また、ケインズ経済学が広まった1960年代は、政府が公共事業などをしたおかげで、失業率を低く保つことに成功しました。

公共事業をして、そこで人々が働いたので、たくさんの失業者が労働者になりました。

働いて、給料をもらえるようになったので、彼らの生活は安定しました。

このように、1960年代は、ケインズ政策が「効いている」という実感が社会にありました。

うまくいかなかったこと

しかし、1970年代になると、ダメな点が見えてきました。

モノが高く売れれば、お店がさらに儲かるので、お店で働いてる人の給料が増えるはずです。

しかし、実際には、あまり給料は上がりませんでした。

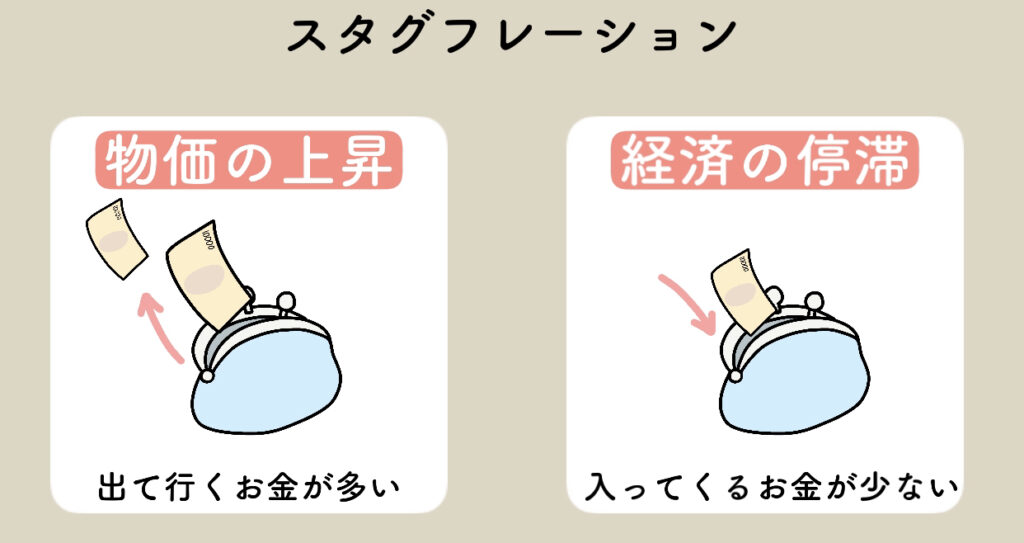

物価が上がるのに、給料が上がらないという「スタグフレーション」になってしまったのです。

物価が上がるということは、お財布から出ていくお金が多いということです。

一方で、給料が上がらないと言うことは、お財布に入ってくるお金が少ないということです。

この状況が続くと、みんなのお財布の中のお金がどんどん減るので、ピンチです。

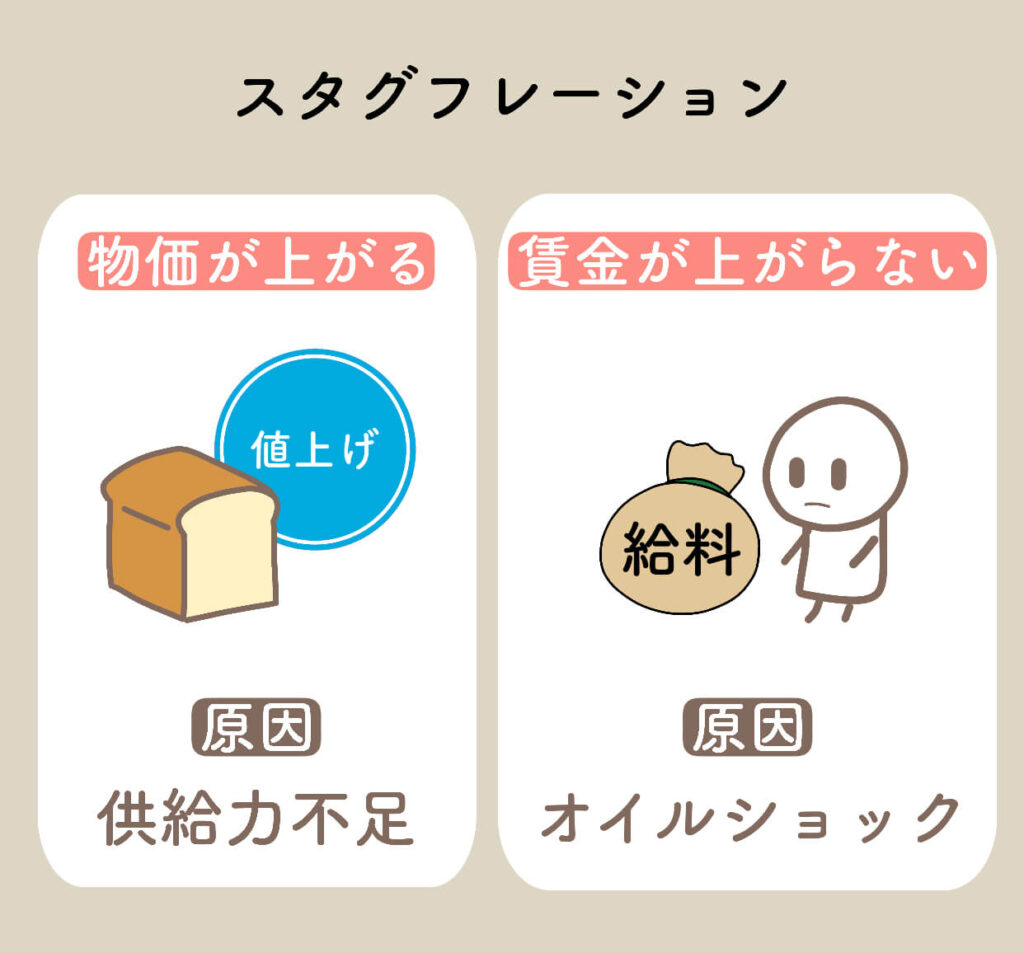

スタグフレーションになった理由は、二つです。

①物価が上がった

②給料が上がらなかった

それぞれについて見ていきます。

物価が上がった理由

物価が上がった理由は、需要が増えたのに、供給が少ないままだったからです。

需要が増えた

ケインズ政策のおかげで、需要は増えました。

つまり、モノを買うお客さんが増えました。

ケインズ政策は、結果として経済全体にお金が大量に流れ込みました。

国にお金があふれたため、人々の「モノを買おう」という気持ちが増えました。

供給は増えなかった

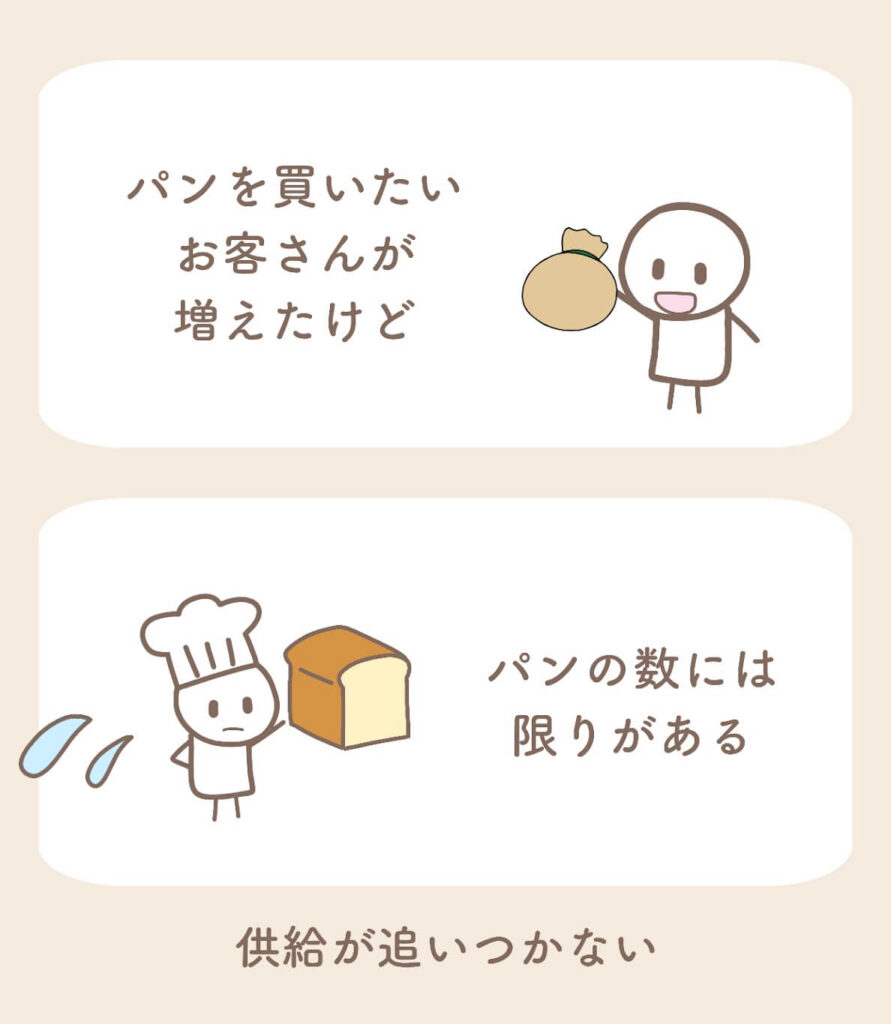

しかし、供給は追いつきませんでした。

お客さんがたくさんお金を持っていれば、パンがよく売れます。

しかし、お店のパンの数には限りがあります。

供給力は、無限に伸びるわけではないのです。

とくに、工場がすでにフル稼働に近い状態だと、お客さんが増えても、それ以上たくさんの商品を売ることができません。

さらに、供給力が下がってしまった理由があります。

政府が国有化や補助金で企業を保護したから、競争がなくなってしまったのです。

競争がないと企業は、商品改善のモチベーションを失ってしまいます。

その結果、供給力が下がってしまいました。

インフレになった

パンを買いたいお客さんがたくさんいるのに、パンの数が少ないと、お客さんは、パンを奪い合うようになります。

そんな時は、パン屋は、パンをたくさん作るべきです。

しかし、工場がすでにフル稼働に近い状態だと、供給を増やすことができません。

その結果、パン屋は、パンを値上げして、儲けようとします。

こうして、商品の値段が、どんどん高くなるようになりました。

お店の物価が上がると、お客さんは困ります。

なぜなら、今までよりも買える商品の量が減ってしまったからです。

お店の商品が高くなると、今までよりも買い物できる量が減るのです。

こうして

「これ以上、国のお金を増やしてもインフレになるだけ」

と、ケインズ経済学は批判されるようになりました。

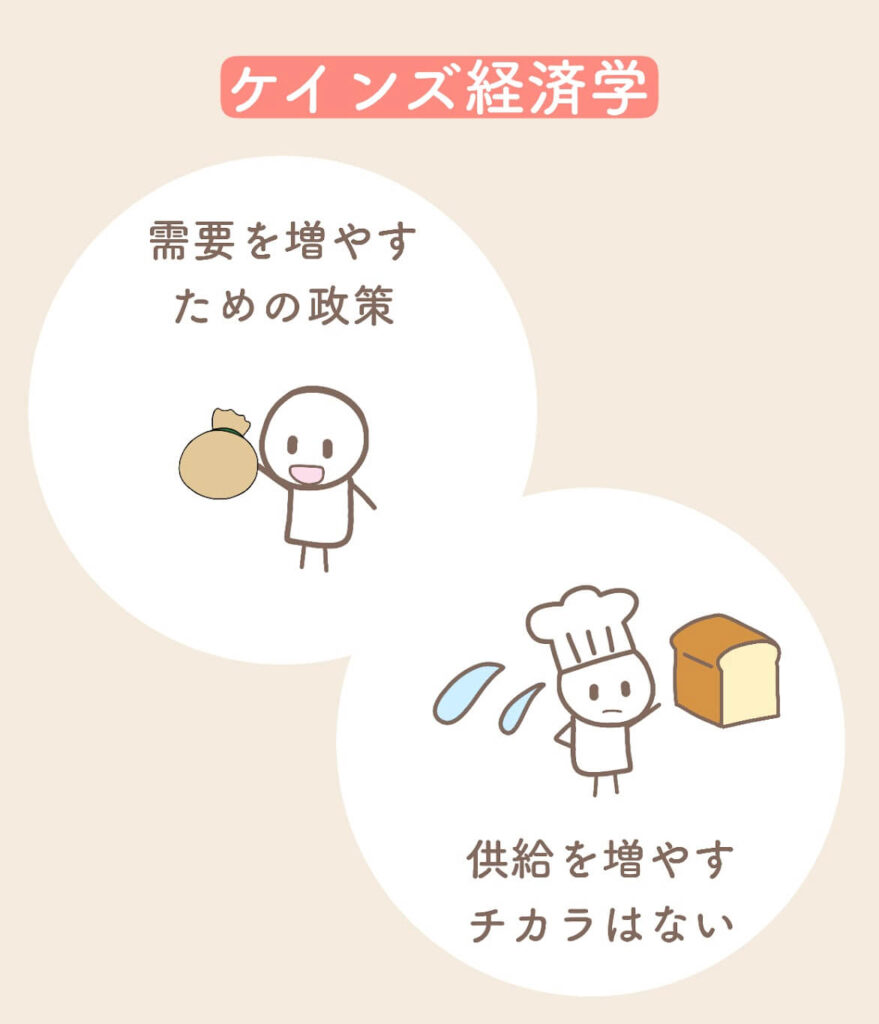

例えば、パン屋さんが、パンを売ろうとしているとします。

もし、お客さんにお金がない(需要不足)のであれば、国民にお金をばらまけば、再びパン屋が儲かるようになります。

しかし、パン屋が儲からない理由が、パン屋がパンを作る施設が十分にない(供給不足)だったら、どうでしょうか?

パンを作る設備に限界がある時は、パンをたくさん売ることができません。

お客さんがたくさん来ても、売るパンの量が増えないのです。

そんな時は、パン屋は、パンの値段を高くすることで、儲けようとします。

そのため、国のお金の量を増やしても、パンの値段が高くなるだけで、パンの生産量は変わりません。

これ以上、国のお金を増やしてもインフレになるだけなのです。

給料が上がらなかった理由

ケインズ経済学の失敗は、働いている人の給料が上がらなかった点です。

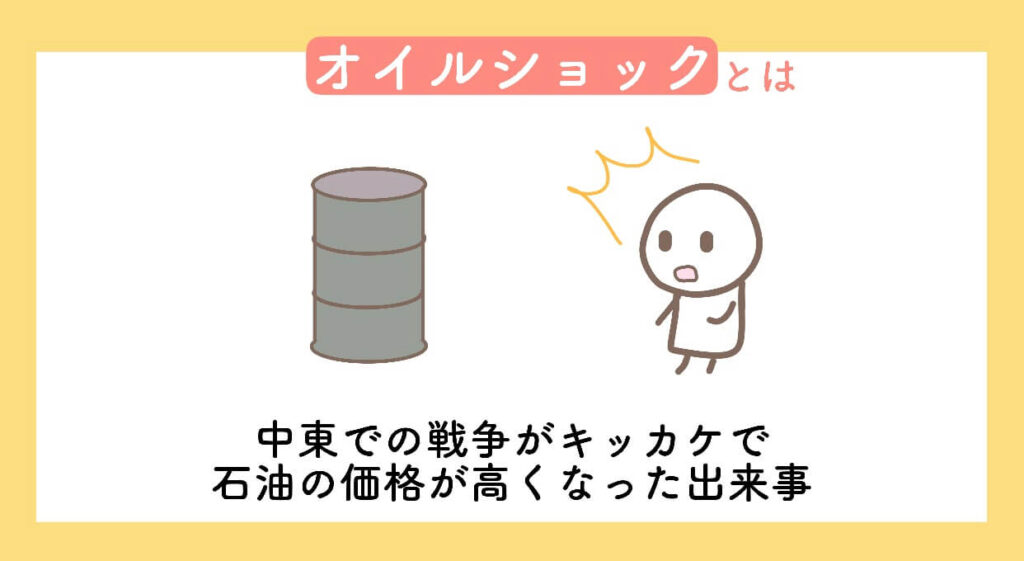

給料が上がらなかった理由は、オイルショックによる経済の停滞でした。

ちょうどこの時期に中東で戦争がありました。

それをきっかけに、石油の価格がものすごく高くなりました。

これは、オイルショックと呼ばれています。

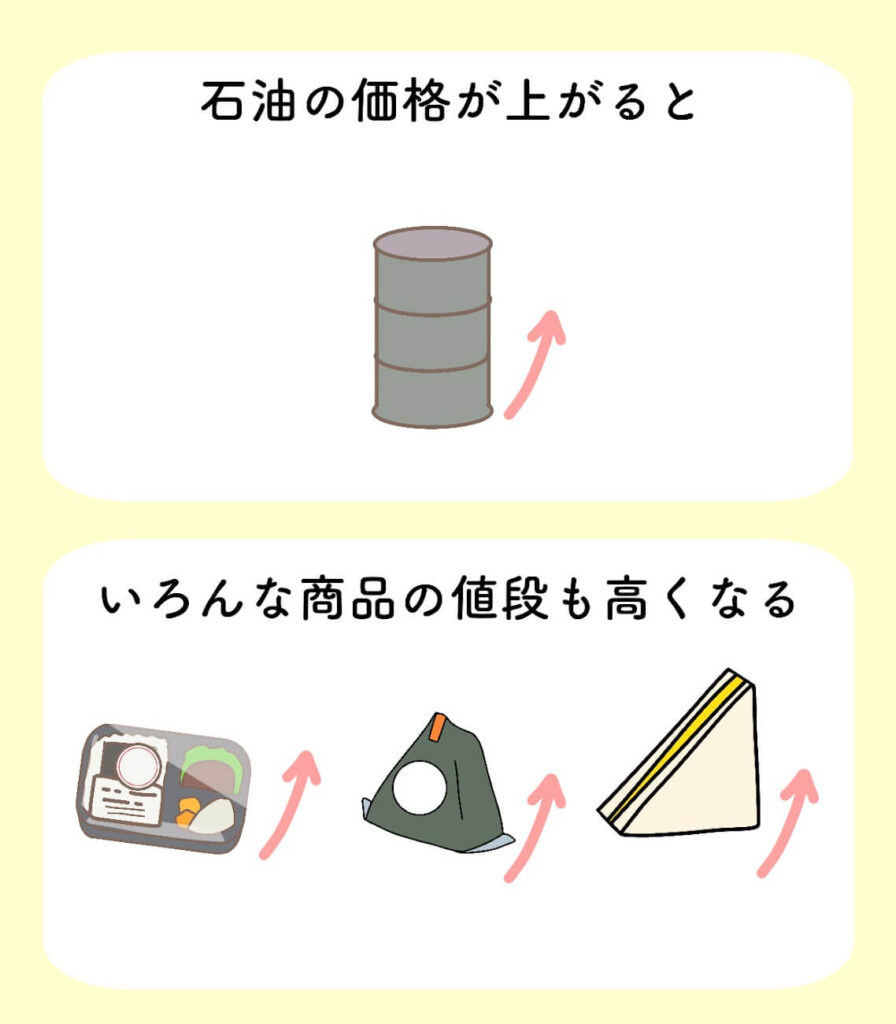

石油は、色んな商品に使われています。

また、商品を運ぶ時の車のためにも、石油は必要です。

商品を作ったら、車などでお店に運びます。

その時、ガソリンとして石油が必要です。

だから、石油の価格が高くなると、世の中の色んな商品の価格も高くなるのです。

こうして、物価がどんどん上昇しました。

一方で、給料はそれほど速く上がりませんでした。

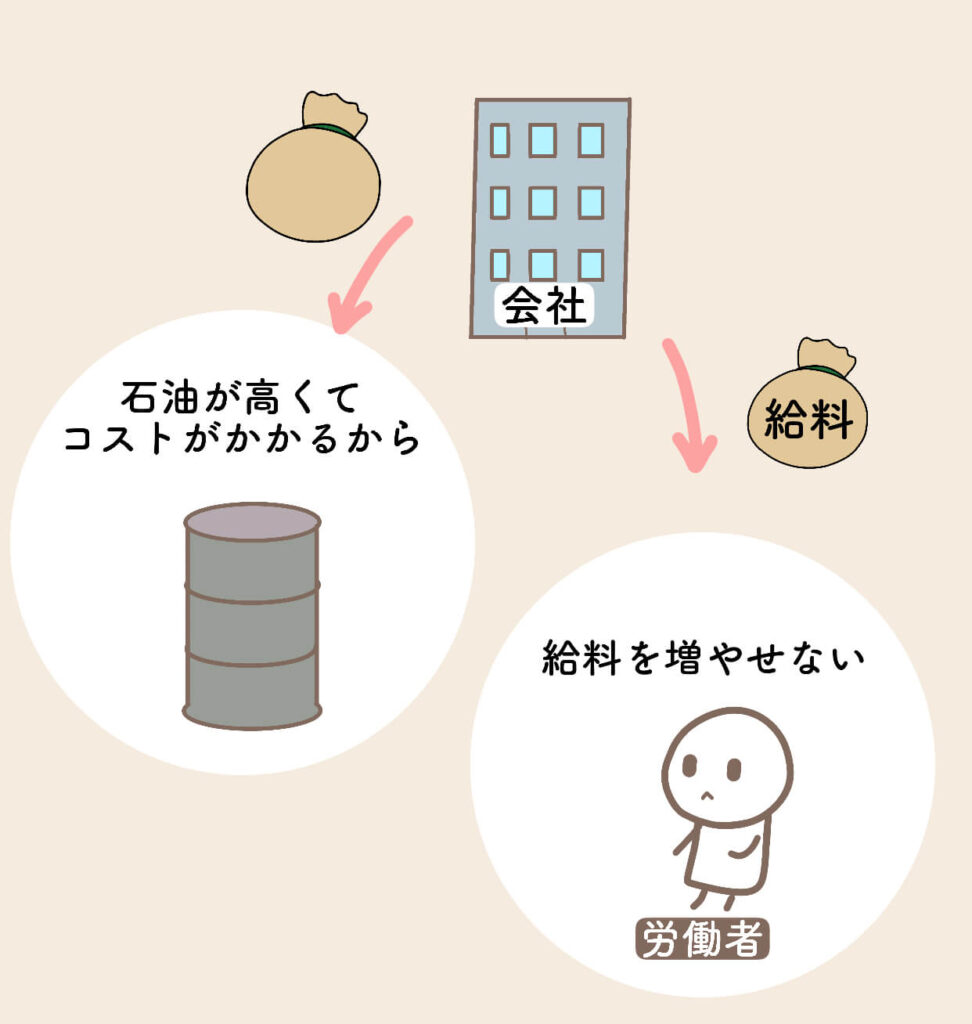

オイルショックで石油の値段が急に上がると、ガソリンや電気など生活や仕事に必要なエネルギーのコストが高くなります。そうなると、会社も「ものを作るコスト」が増えてしまいます。

すると、会社はお金をあまり使えなくなってしまうので、新しい仕事を増やせなかったり、働いている人の給料をたくさん上げられなかったりするのです。

このようにして、物価は上がっているのに給料があまり上がらない状況が続きました。

そのため、働く人たちの生活が苦しくなってしまいました。

ケインズ政策は、結局、インフレを作ってしまいました。

そして、ケインズ経済学の人気は下がり「ケインズは死んだ」とまで言った人もいました。

1970年代後半からは、マネタリズムの人気が高まり始めました。

マネタリズムの登場

こうした背景からマネタリズムが登場しました。

当時の問題は、インフレです。

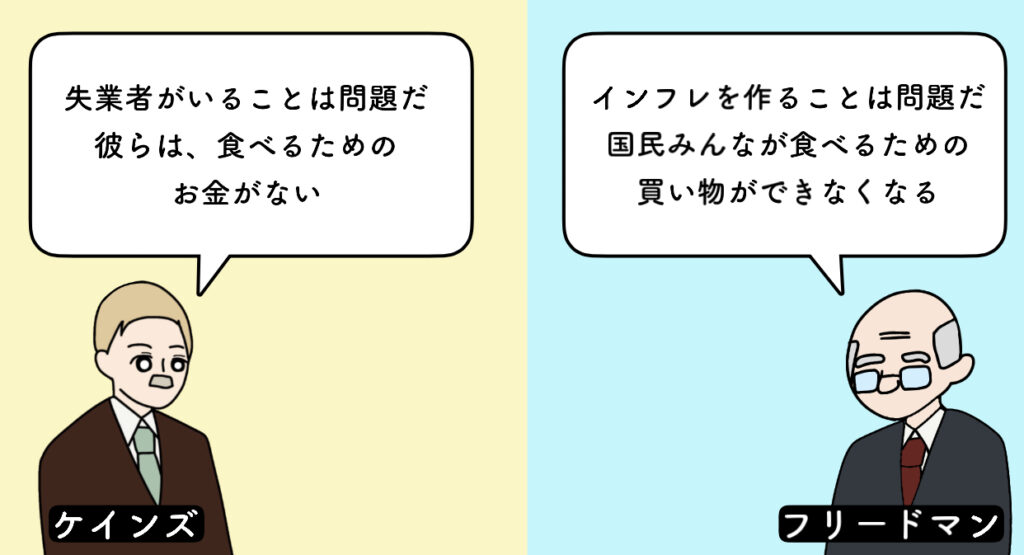

マネタリストは、「インフレになってしまうのは良くない」と考えました。

そのため、マネタリズムでは、「どうやったら、インフレにならないですむか」ということを考えていきます。

インフレの原因は、ケインズ政策が裁量的に行動しているからだと、彼らは考えました。

ケインズは、国のお金を増やすことで、経済を回そうとしました。

しかし、やり方が裁量的でした。

裁量的とは「その時々で政府が好き勝手にお金を増やしたり減らしたりする」ことを意味します。

もっと雑な説明をすると「政府が当てずっぽうにやる」ということです。

国のお金を増やすのは良いのですが、増やしすぎてしまったので、インフレになってしまいました。

ケインズのおかげで国にお金があふれました。

みんなが、ちょこっとお金持ちになりました。

しかし、やりすぎたため、インフレになってしまいました。

お金を増やしすぎると、物価が上がって、結局、誰も買い物できなくなります。

そのため、フリードマンは、ケインズを批判しました。

また、フリードマンは、経済の「供給力」を高めるには、自由な市場の働きを邪魔しないことが大事だと考えていました。

そのため、小さな政府を支持し、減税や、規制緩和などを提案しました。

このように、時代背景や経済の現実が変わる中で、経済学の考え方も進化してきたのです。