経済学の教科書には「利子」という言葉が何度も出てきます。

利子とはなんでしょうか?

見ていきます。

利子

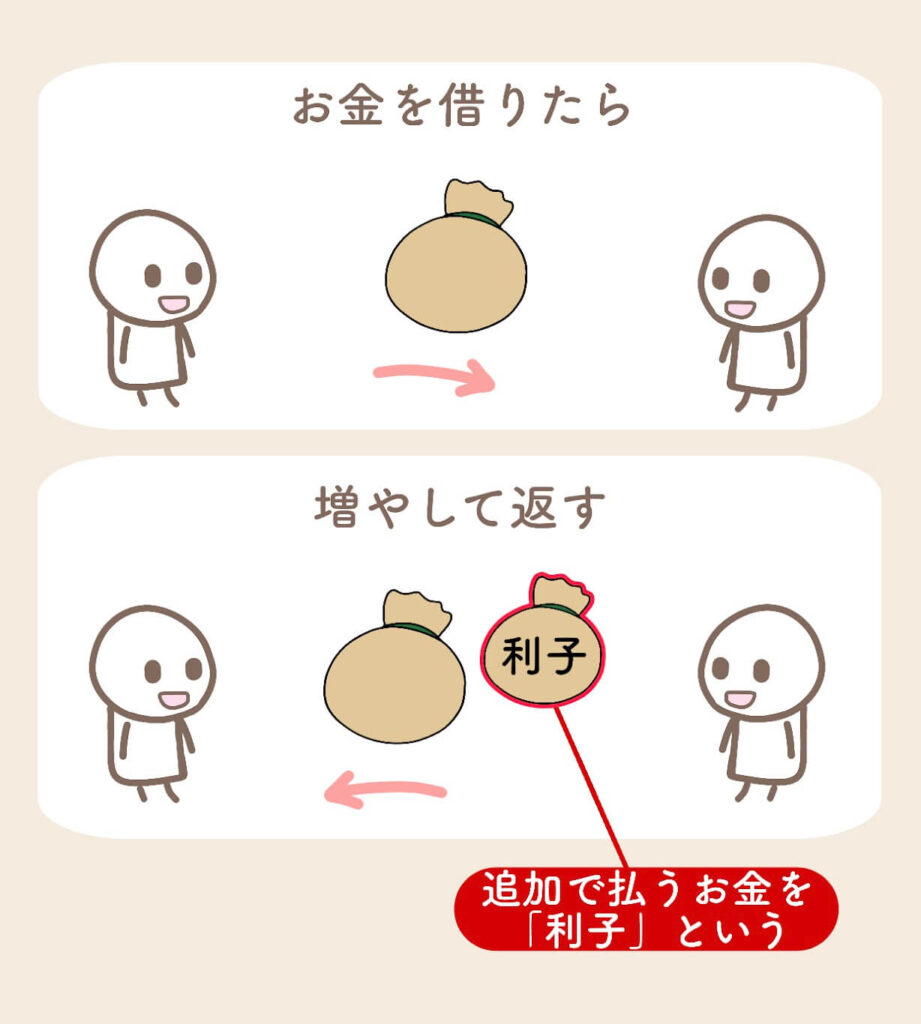

「利子」とは、お金を借りて、返す時に、追加で払うお金のことです。

お金を借りたら、増やして返すのが、社会のルールです。

その増やす金額を分を「利子」と言います。

利子を増やしてお金を返す時は「利子をつけて返す」と言います。

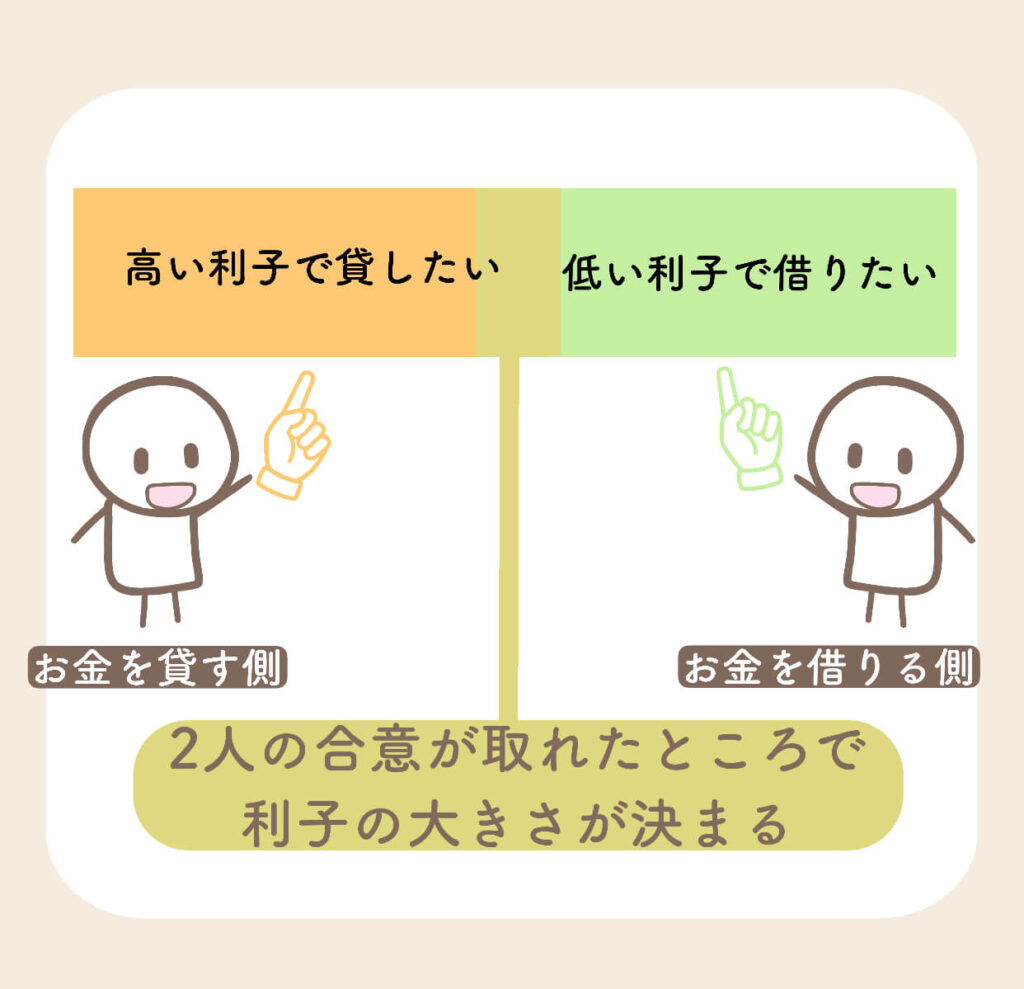

この利子の大きさは、いつも一定というわけではありません。

状況によって金額が変わります。

この金額は、お金を「貸す側」「借りる側」の両方が満足する金額になります。

利子、利息

利子と、利息は、ほぼ同じ意味で使われます。

経済学では「利子」という言い方をする人が多いです。

金利

金利とは、利子の大きさのことです。

「金利」と「利子率」は同じ意味です。

利子が少ないことを、「金利が低い」と言います。

一方で、利子が多いことを、「金利が高い」と言います。

なぜ利子が必要?

なぜ、お金を借りると、お金を増やして返さないといけないのでしょうか?

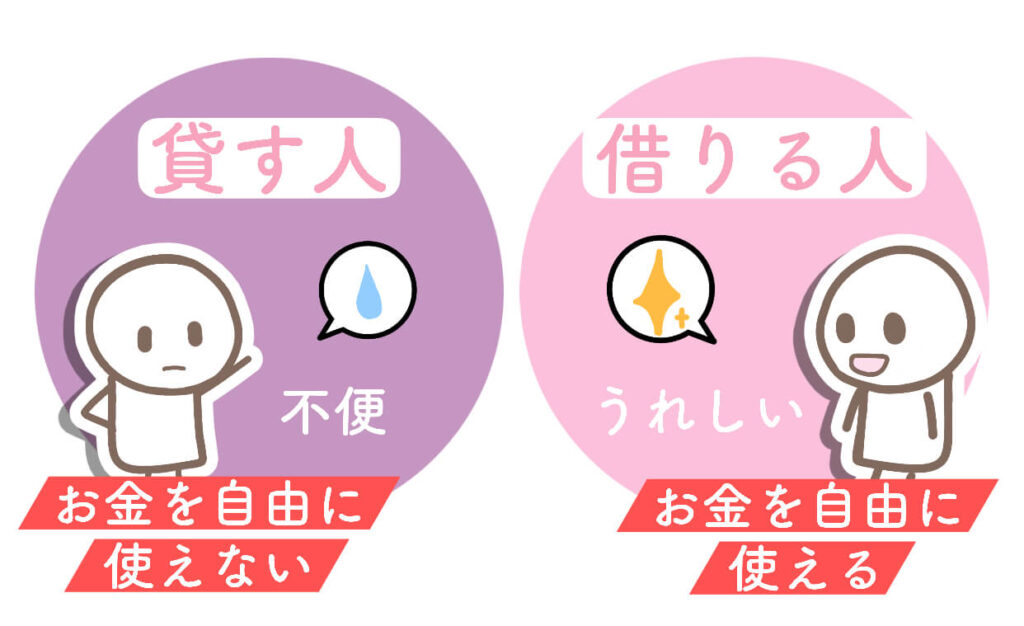

お金を借りている側は、お金を自由に使えて、便利です。

しかし、お金を貸してる側は、その間、お金を自由に使えなくて不便な思いをしています。

お金を貸してる側は、メリットがないと不満が貯まります。

なので、借りた側が、お金を増やして返すのです。

銀行について

銀行にお金を預ける

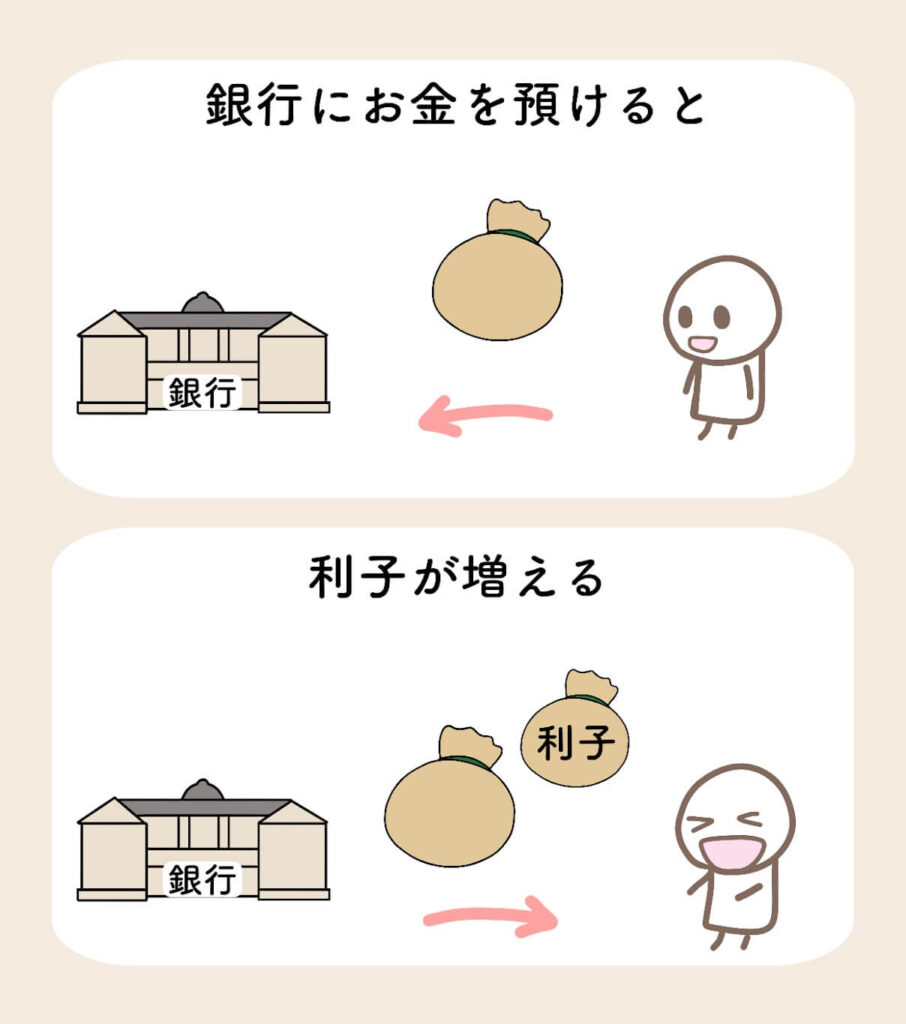

私たち国民は、銀行にお金を預けています。

銀行にお金を預けると、利子がもらえます。

つまり、お金を増やして返してもらえます。

「貸す」と「預ける」

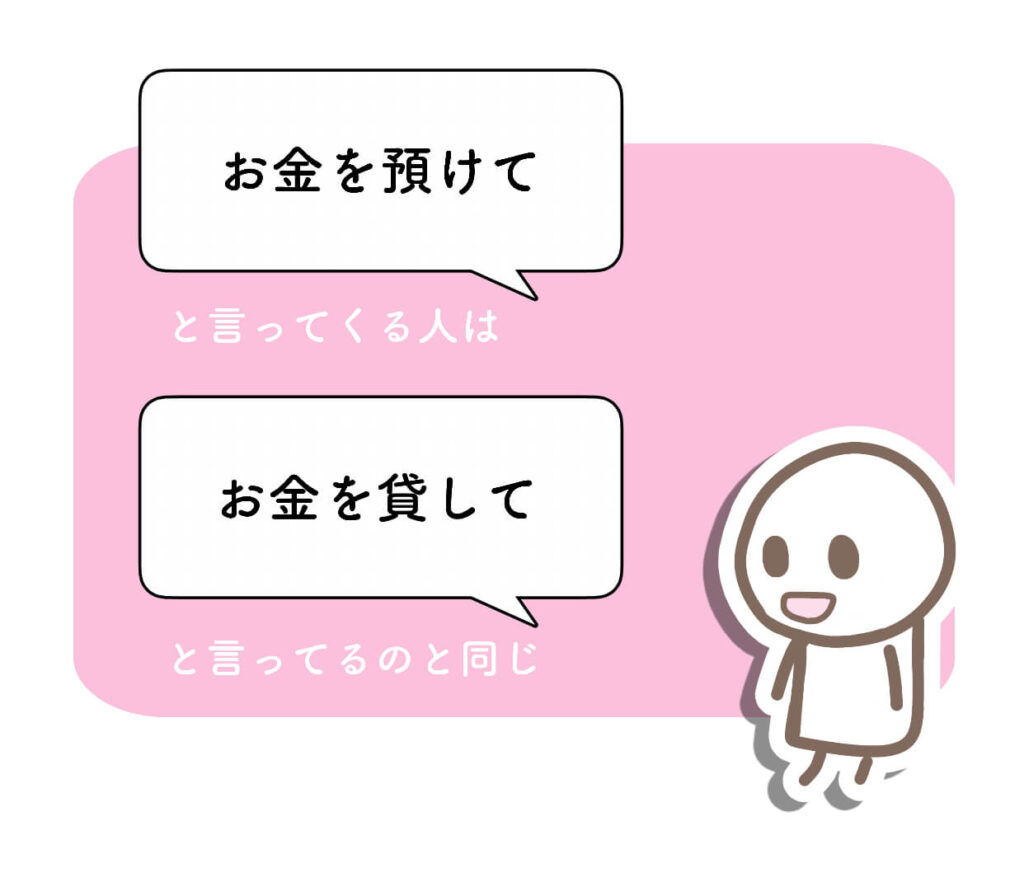

ちなみに、「貸す」と「預ける」は、同じ意味です。

なぜなら、両方とも「一定期間、相手に渡す」という意味だからです。

私たち国民は、銀行にお金を預けています。

これはつまり「銀行にお金を貸してる」という見方もできます。

だから、銀行にお金を預けると、利子がもらえるのです。

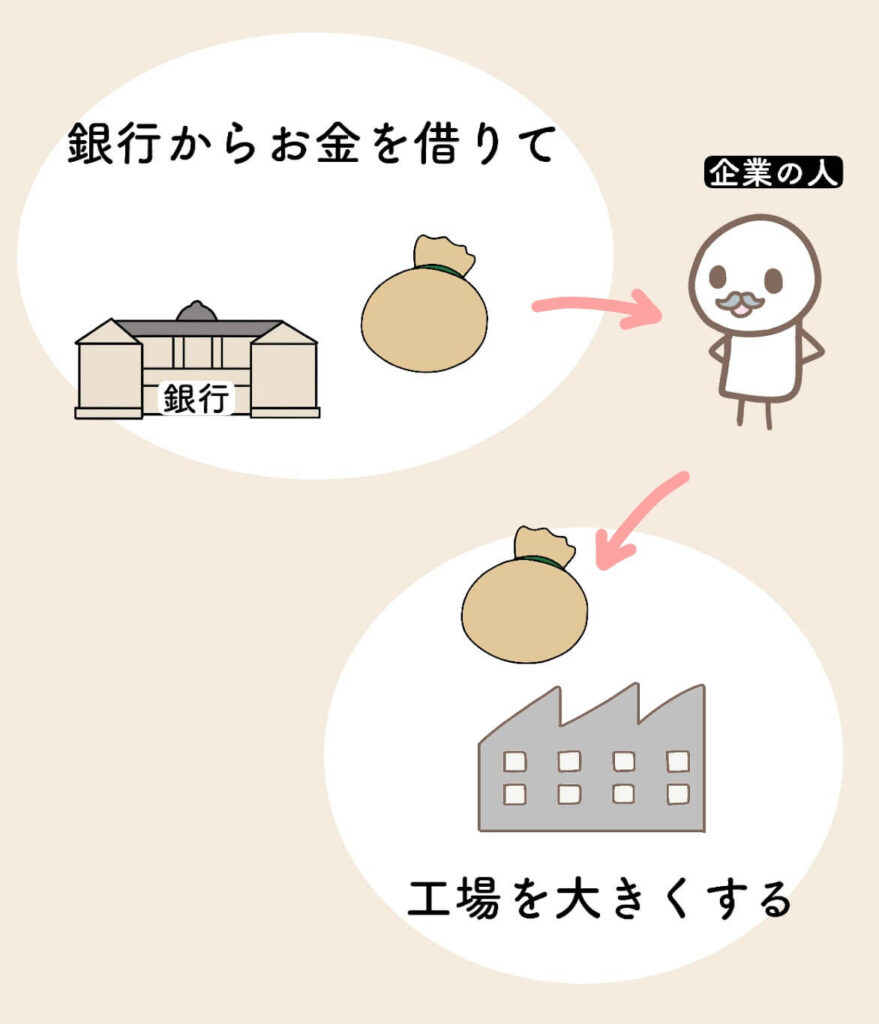

銀行からお金を借りる

また、銀行から、お金を借りている人もいます。

企業の人です。

企業は、銀行からお金を借りて、工場を大きくしたりなどをしています。

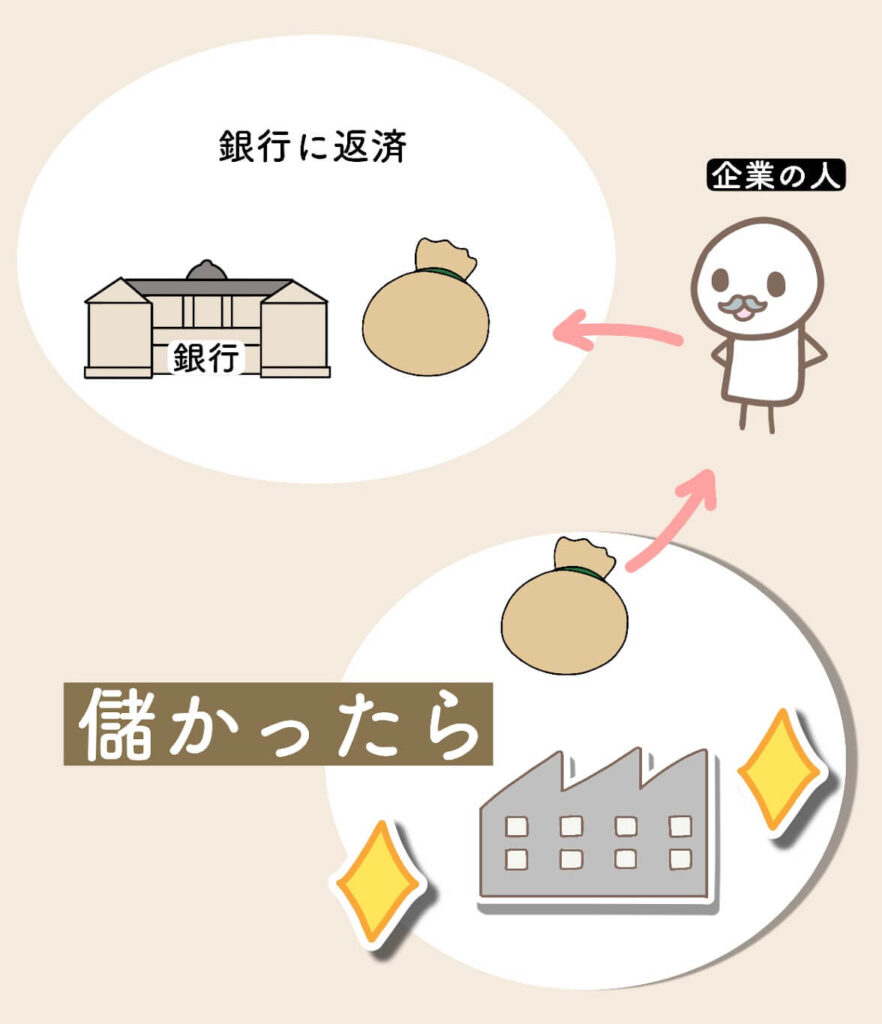

そして、工場を大きくすることで儲かったお金を、銀行へ返済しています。

儲かったお金で、銀行にお金を返済します。

儲かってなくても、返す日がきたら、お金を返済します。

金利は変化する

銀行の金利は、上がったり下がったりします。

それぞれの銀行が金利を決めていて、時期によって、金利の数字が変わるのです。

ちなみに、人が銀行からお金を借りるタイミングで、その取引の金利が固定されます。

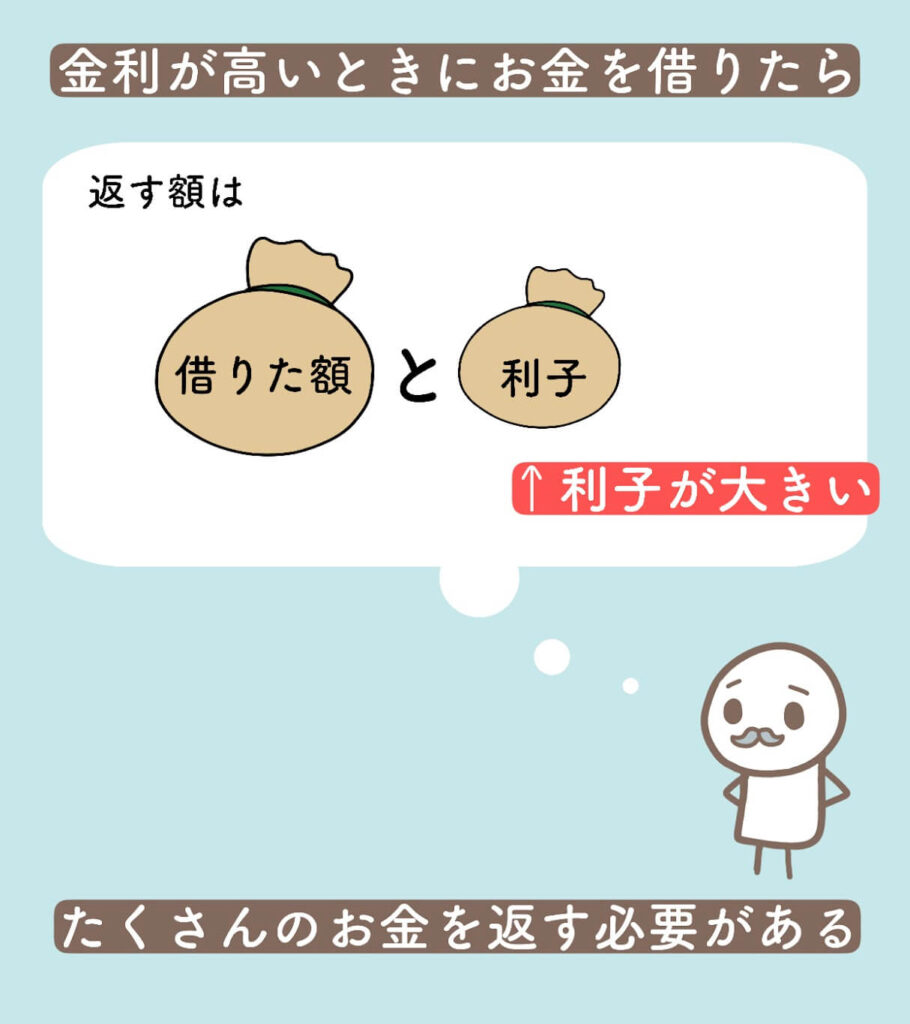

金利が上がると

金利が上がると、銀行からお金を借りる人が減ります。

なぜなら、金利が高い時は、お金を借りる人にとって、損だからです。

金利が高い時は、お金を借りる人にとって、損です。

なぜなら、たくさん増やして返さないといけないからです。

人は、お金を借りる時、「どれくらい増やして返さなければいけないのか」を予測します。

金利が高い時は、「お金を借りたくない」と考えるのが普通です。

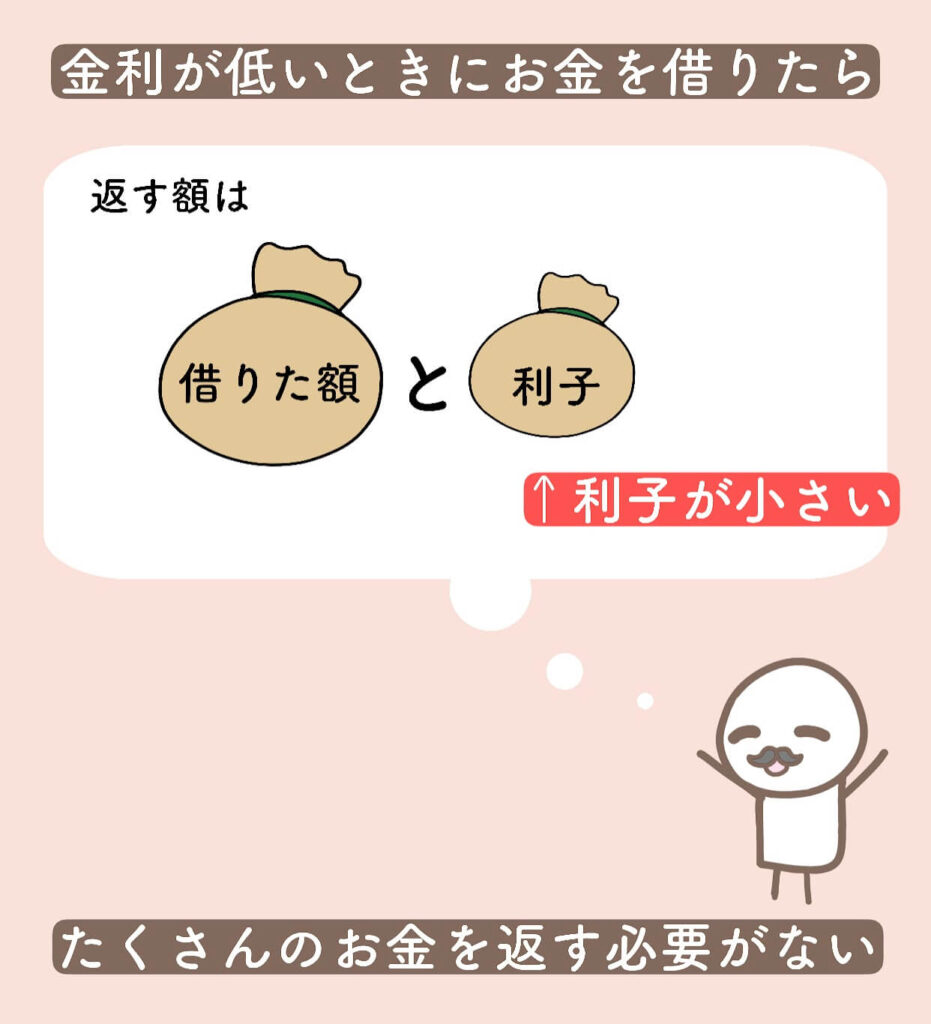

金利が下がると

金利が下がると、銀行からお金を借りる人が増えます。

なぜなら、金利が低い時は、お金を借りる人にとって、トクだからです。

金利が低い時は、お金を借りる人にとって、お得です。

たしかに、金利が低い時も、利子は用意しなければいけません。

でも、利子が小さいです。

少ない利子なら、用意しやすいのです。

金利が低い時は、「お金を借りたい」と考えるのが普通です。

利子の仕組み

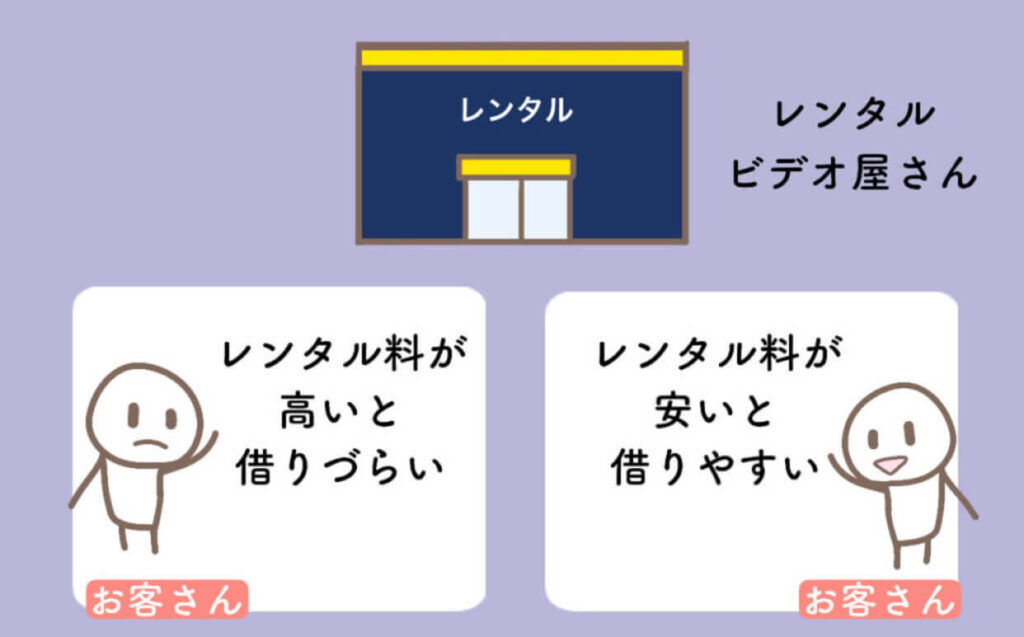

池上彰さんの著書で、利子の仕組みをレンタルビデオ屋さんに例えてるのが分かりやすかったので、使わせていただきます。

金利は、ビデオ屋さんのレンタル料みたいです。

例えば、ビデオ屋さんでレンタル料が高いと、ビデオを借りづらいです。

一方で、レンタル料が安いと、借りやすいです。

お客さんは、レンタル料が安いタイミングで借りようとします。

レンタル料を安くすることで、ビデオを借りる人が増えるのと同じで

銀行も、金利を安くすることで、お金を借りる人が増えるのです。