「中立」とは、「有益でもないし、有害でもない」ということです。

「貨幣は中立である」という言葉の意味は、誰のことも助けないということです。

「貨幣の中立性」とは「お金を増やしても、景気は良くならない」ということ説明するための言葉です。

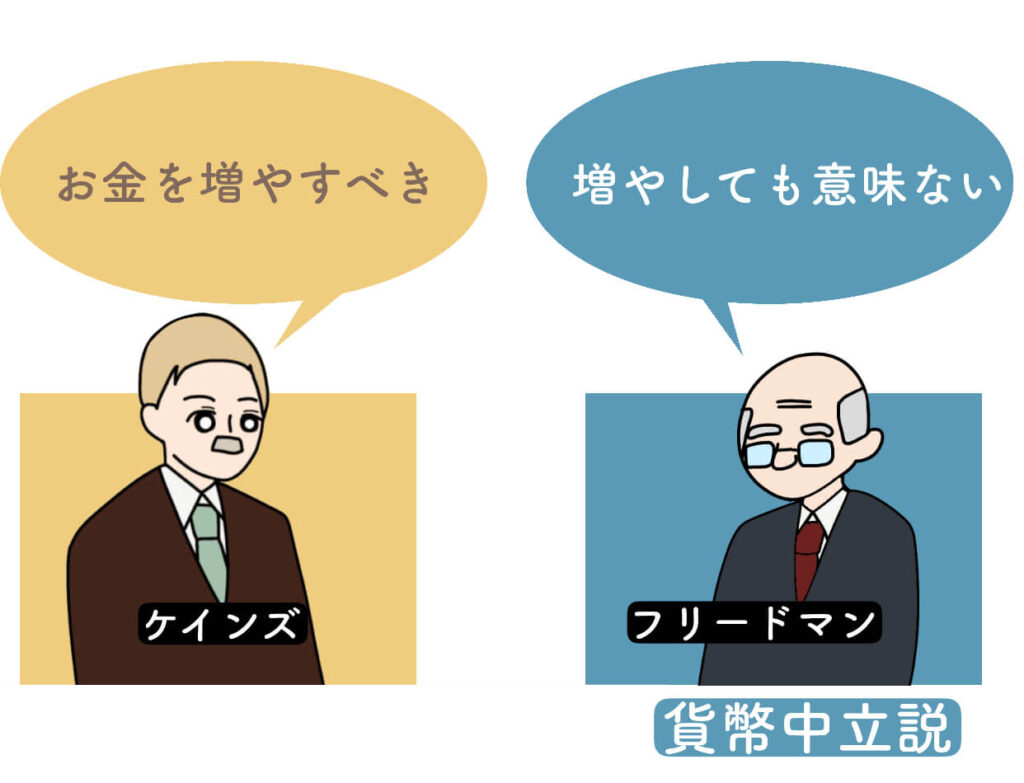

ケインズが「国のお金を増やせば、景気が良くなる」と言ったのに対して

フリードマンは「貨幣は中立だから、お金を増やしても、景気は良くならない」と反論しました。

詳しくみていきます。

国のお金の量は変えられる

まず、国のお金の量は変えられます。

国のお金は、中央銀行が刷っています。

たくさんのお金を刷れば、国に出回るお金の量が増えます。

国のお金の量は変えることができます。

しかし、お金の量を変えるべきか否か、で意見が分かれています。

お金の量を増やすべきだと主張したのがケインズです。

貨幣中立性を主張したのがフリードマンです。

ケインズの意見

ケインズは、国に出回るお金の量が増えたら景気が良くなると考えました。

その理由は、国に出回るお金の量が増えたら、国民みんなが、ある意味「ちょっとお金持ちになる」という状況になるからです。

手元にあるお金が増えたら、みんなハッピーです。

お金に余裕がある時は、「もっと買い物しちゃおう」という気持ちになります。

すると、お店が儲かります。

お店が儲かれば、そこで働いている人の給料が増えます。

こうして、景気が良くなっていくのです。

ケインズは、国民にお金(給料)を与えれば、景気が良くなると考えました。

そのため「どんどんお金を刷ればいい」というような、考え方をしていました。

国民は、給料が増えたら、いつもより多く買い物します。

そしたら、周辺のお店の商品がよく売れるようになります。

商品が良く売れたら、企業は、生産を増やします。

生産を増やすには、働く人を増やす必要があります。

つまり、雇用が増えます。

こうして、景気が良くなると、ケインズは考えました。

フリードマンの意見

しかし、フリードマンは、ケインズの考え方に反対しました。

「国に出回るお金の量が増えても、景気は良くならない」と主張しました。

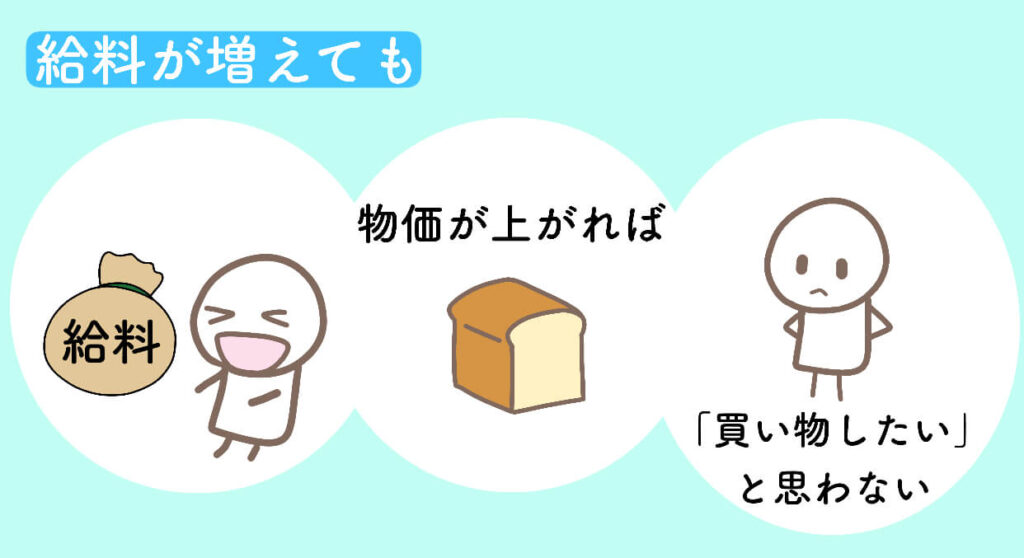

その理由は、お店の商品が値上がりするので、買い物できる量は変わらないと考えたからです。

例えば、100円でパンを買えたとします。

その後、国のお金の量を2倍にしたとします。

そしたら、給料が2倍になるかもしれません。

しかし、パンの値段も2倍になります。

結局、買える商品の量は変わらないのです。

国内のお金の量が2倍になると、みんなが同時にお金を持つようになります。

国のお金の量を増やしても、誰も「お金持ちになった気分」にはならないのです。

こうなると、お金の価値が下がってしまいます。

そのため、フリードマンは「インフレになっても、購買力は変わらない」と主張しました。

購買力とは

購買力とは、そのお金で、どのくらいモノが買えるかということです。

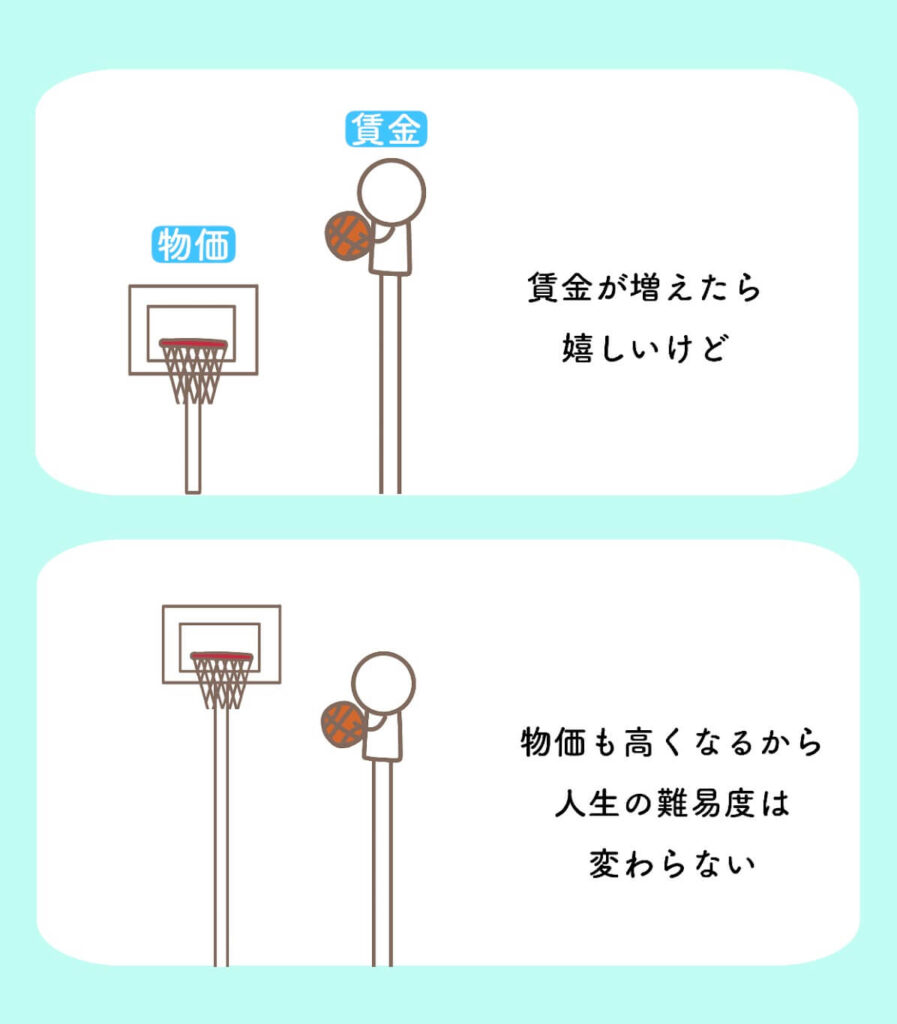

「モノが安い」または「賃金が多い」そんな時は、購買力は上がります。

「モノが高い」または「賃金が低い」そんな時は、購買力は下がります。

みんなが一斉にお金持ちになったら、物価が上がってしまうので、生活の質は変わらないのです。

フリードマンは、国に出回るお金が増えても、実物経済には、影響がないと考えました。

実物経済とは?

買い物できる量が変わらないということを「実物経済に影響を与えない」と言います。

実物経済とは、買い物できるかどうかのことです。

「貨幣は、実物経済に影響を与えない」とフリードマンは言います。

これは、「国のお金の量を増やしても、買い物をする人は増えないから、景気はよくならない」という意味です。

「実物経済に影響がある」というのは、「買い物できる量が増えたり減ったりしてる状態」です。

ケインズは、「国のお金が増えたら、買い物をする人が増える」と考えました。

一方で、フリードマンは、「国のお金が増えても、買い物をする人は増えない」と考えました。

買い物の量が増えないなら、豊かになったとは言えません。

誰もハッピーにはなっていません。

そのため、フリードマンは「貨幣は中立である」と主張しました。

中立

「中立」とは、人を困らせるわけではないし、人を喜ばせるわけでもないということです。

「貨幣は中立」という言葉の意味は、国のお金の量を増やしても、誰も助けないし、誰も傷つけない。中立である、ということです。

「貨幣中立説」は「国のお金の量を増やしても、景気はよくならない」という意味です。

貨幣の中立性

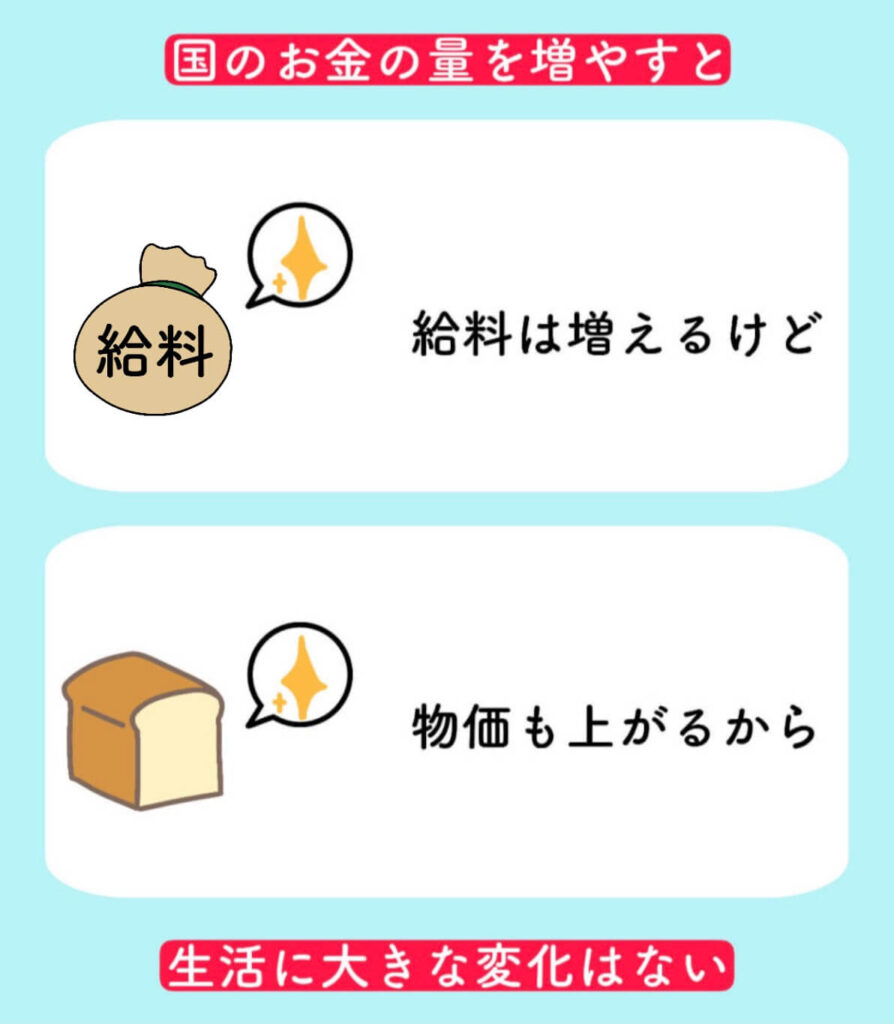

国のお金を増やすということは、インフレにするということです。

インフレにすれば、物価が上がります。

物価も一緒に上がったら、誰も幸せには、なってないのです。

「お金の量が増えても、長い目で見れば物の値段が変わるだけで、世の中の豊かさは変わらない」ということです。

お金がたくさんあっても、モノの値段が高くなれば、買い物できる量が変わりません。

買い物できる量が変わらないなら、豊かになっていないのです。

貨幣中立説

貨幣中立説の人は「国のお金の量を増やしても意味がない」と考えました。

その理由は、給料が上がっても、商品の値段も上がったら、買える商品の数が変わらないからです。

国内のお金の量を増やすと、給料も増えますが、物価も上がります。

国内のお金を増やしても、買える商品の数は変わりません。

貨幣中立説とは、国内のお金の量が変わっても、人は損も得もしないという考え方です。

人の給料が2倍になったとしても、お店の商品の値段も2倍になったら、みんなの人生は変わりません。

全体の物価が2倍になるだけで、私たちの生活に大きな変化はないのです。

豊かさを感じるのは、商品をたくさん買えるからです。

しかし、給料が上がっても、商品の値段も上がったら、買える商品の数が変わりません。

給料が増えるだけでは、国民は豊かにならないのです。

国のお金が増える=インフレ

国のお金が増えることと、インフレは、ほぼ同じことです。

ケインズは「インフレは経済成長だ」と考えています。

それに対して、フリードマンは、インフレになっても経済は成長しないと考えています。

フリードマンがこのように考える理由は、「買い物できる量が変わらないから」です。

「物価」と「賃金」が同時に上昇したら、誰もハッピーには、ならないのです。

だから、フリードマンは、「国のお金の量が増えると、お店のものの値段は上がるけど、景気がよくなるわけではない」と考えました。

「名目」と「実質」について

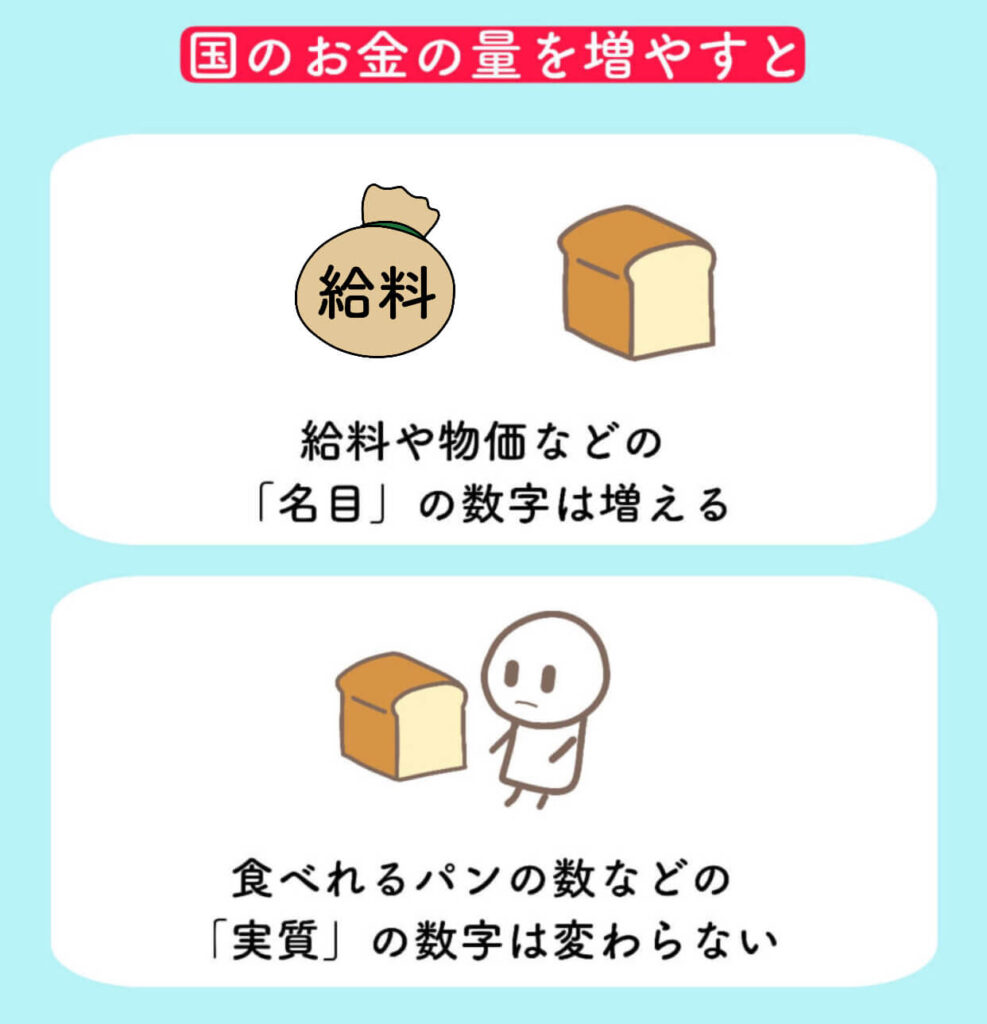

国のお金の量を増やすと、物価や給料などの「名目」の数字は増えます。

しかし、生産力や食べれるパンの数などの「実質」の数字は変わりません。

「名目」の数字は、国内のお金の量が2倍になれば、同じように2倍になります。

しかし「実質」の数字は、国内のお金の量が2倍になっても、ほぼ変化しません。

変える商品の量が変わらないのなら、給料が増えても、損も得もしないのです。

グラフで確認

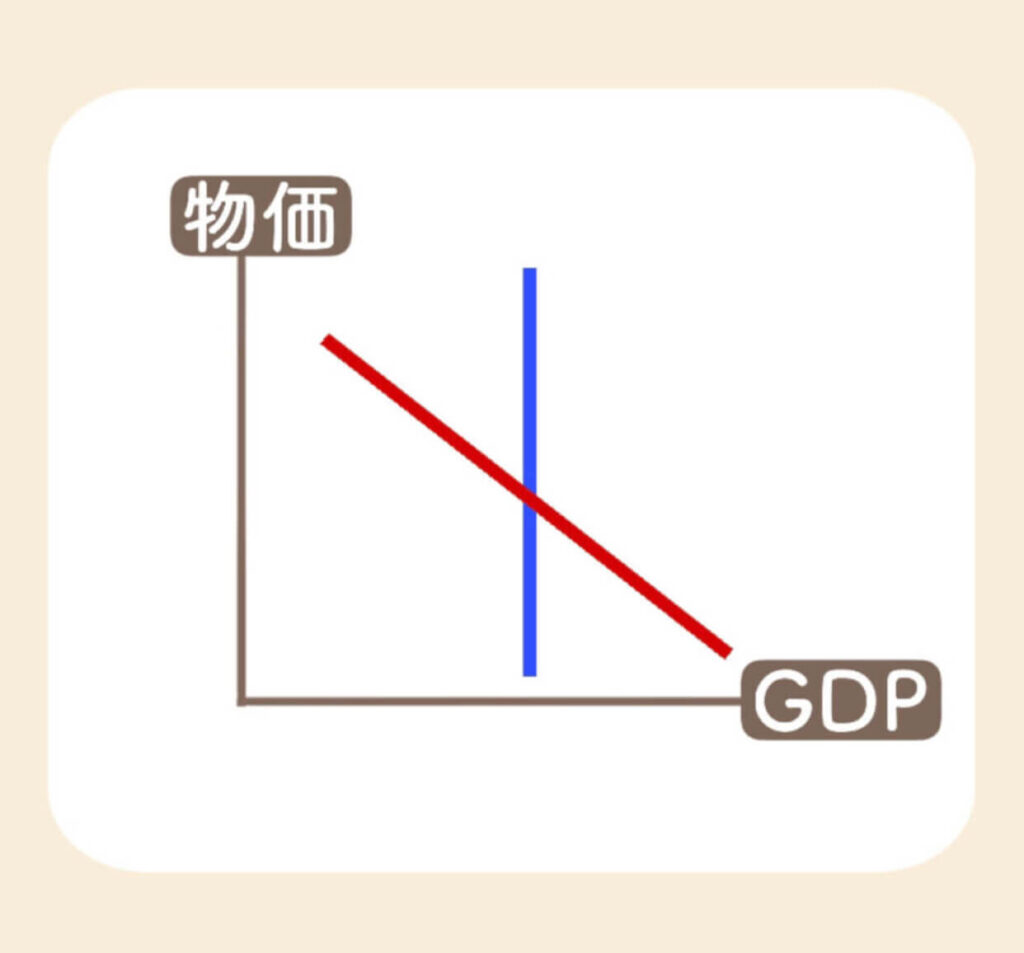

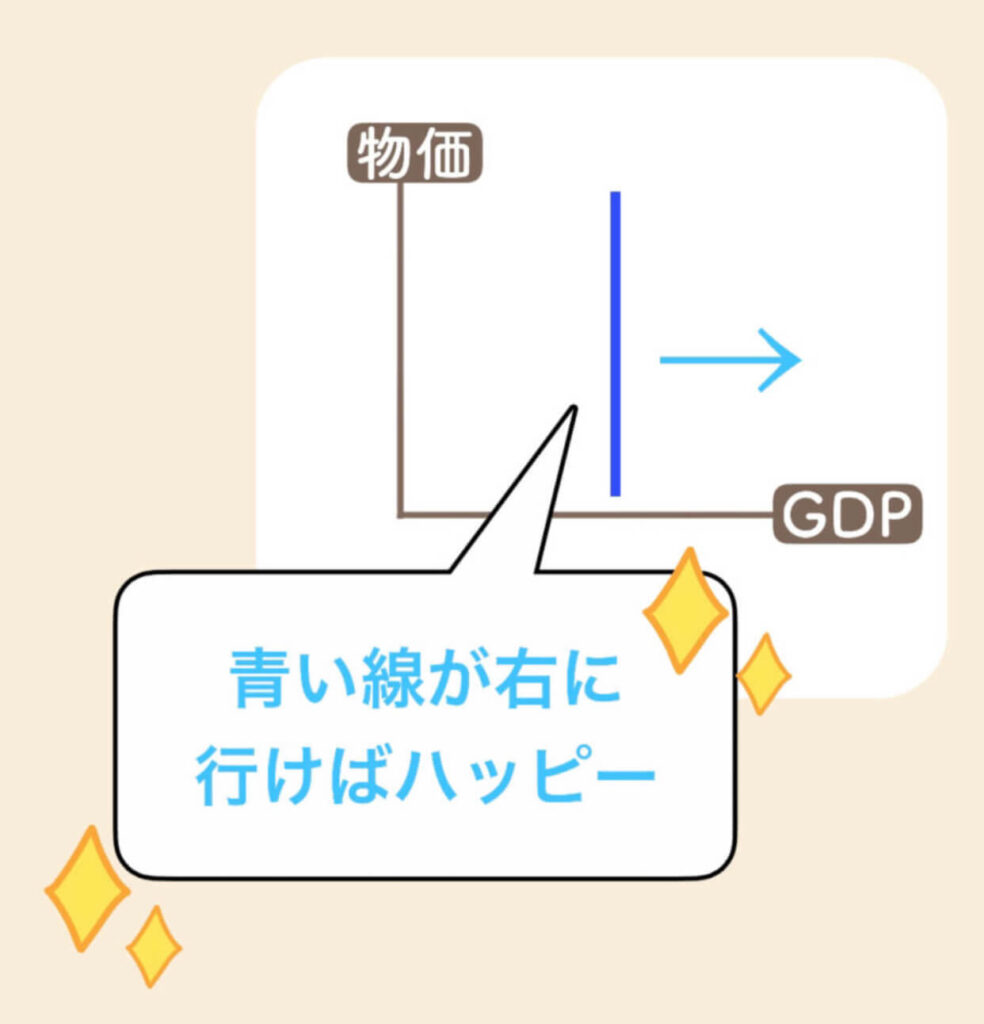

古典派の意見をグラフで確認します。

これが古典派が書いたグラフです。

上に行くほど、インフレです。

右に行くほど、経済成長です。

「経済成長」と「GDPの増加」は、同じ意味です。

経済学の目的は、経済成長です。

そのため、この青い線が右に動いたらハッピーです。

青い線が右に行くことは、経済が成長することを表しています。

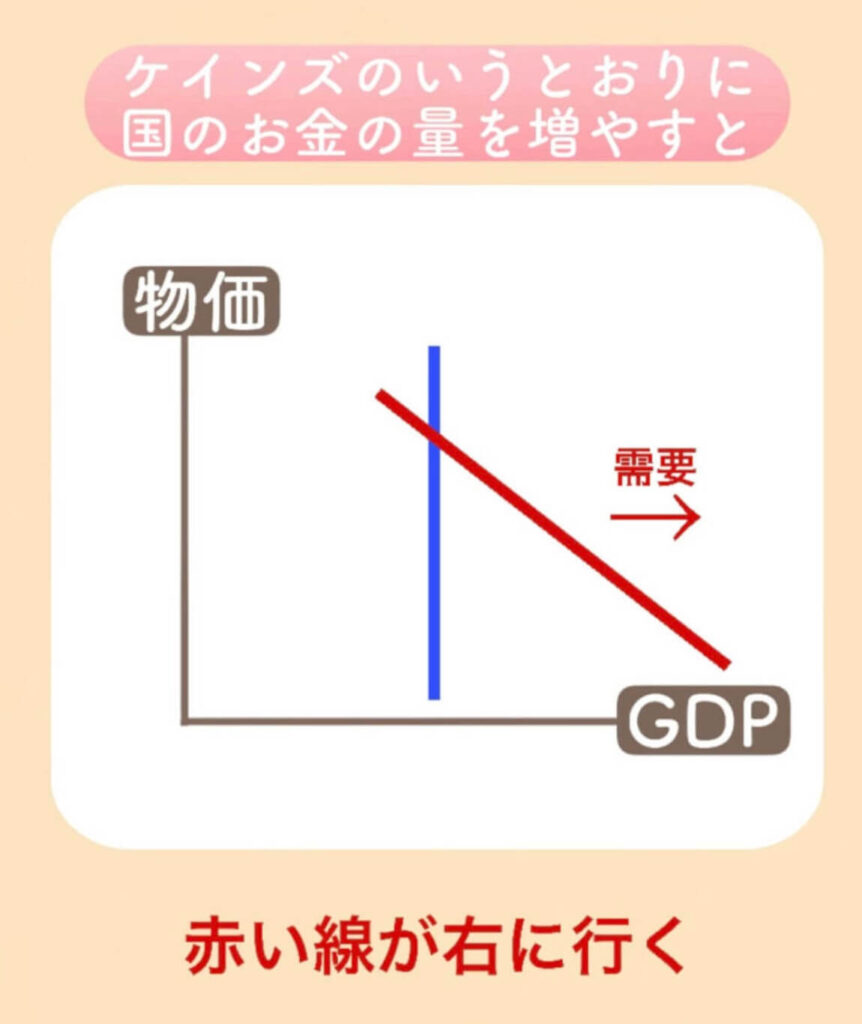

一方で、赤い線は、需要を表しています。

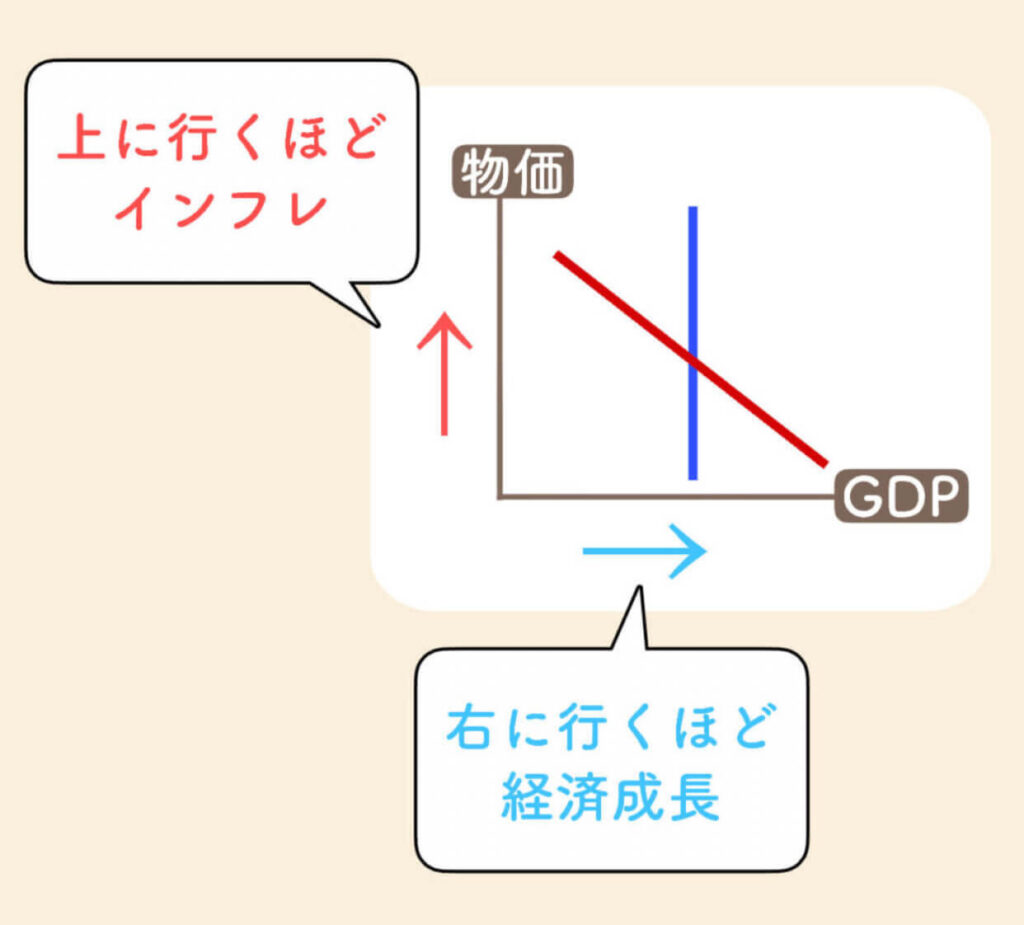

では、ケインズのいうとおり、国のお金の量を増やしてみます。

人々がお金を手に入れれば、需要が増えます。

つまり、赤い線が右に動きます。

国のお金を増やして、需要を拡大しても、赤い線が右に動くだけです。

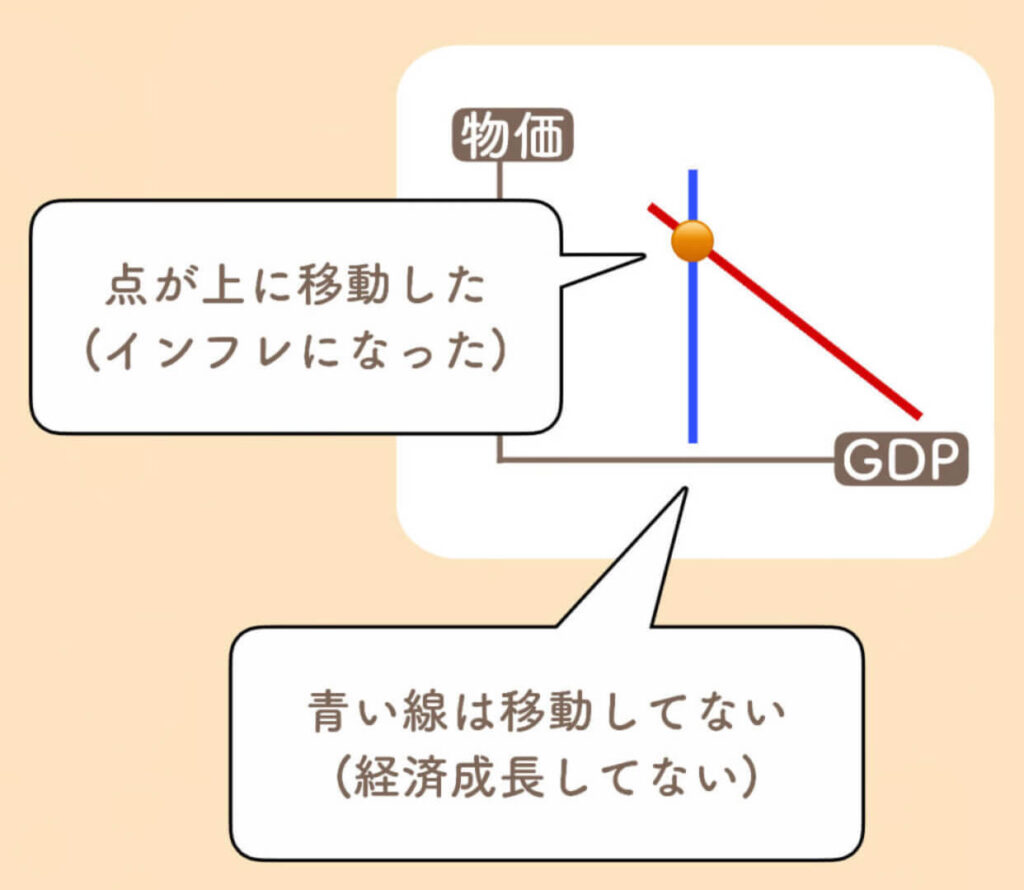

交わってる点は、上に移動します。

右には移動しません。

この図で伝えたいことは、「国のお金を増やしても、インフレになるだけで、経済成長しない」と言うことです。

青い線は動かないので、経済成長しない、ということです。

ケインズ派

一方で、ケインズ派は、お金を増やしたら、景気が良くなると考えています。

なぜなら、お店の商品が高く売れたら、お店が儲かるからです。

お店が儲かったら、そのお店の店長は、人を雇います。

労働力が増えるので、その分、国の生産力は上がります。

余ったお金で機械を買えば、もっと短い時間で商品を作れます。つまり、供給力が上がります。

さらに、雇われた人は、失業者だった生活から、労働者としての生活へと変化します。

給料をもらった人は、嬉しさの勢いで、買い物します。

こうして、景気が良くなるのです。

失業がない時は、貨幣は中立です。

しかし、失業がある時は貨幣は、非中立です。

フリードマンの理論の世界には、失業者はいません。

しかし、現実世界では、失業者が存在します。

国内のお金を増やすと、失業者が減る→つまり、供給力が増えるので、生産力が上がるのです。