「失業者」とは、働きたいのに働けない人たちのことです。

失業者は、給料をもらえないので、貧しくなっていってしまいます。

失業者がたくさんいる問題のことを「失業問題」と言います。

失業問題を放っておくと、貧困が広がっていってしまいます。

それでは、どうしたら失業問題を解決できるのでしょうか?

いろんな経済学者の意見を見ていきます。

古典派

古典派とは、ケインズより前の時代の経済学者をまとめて呼ぶときの名前です。

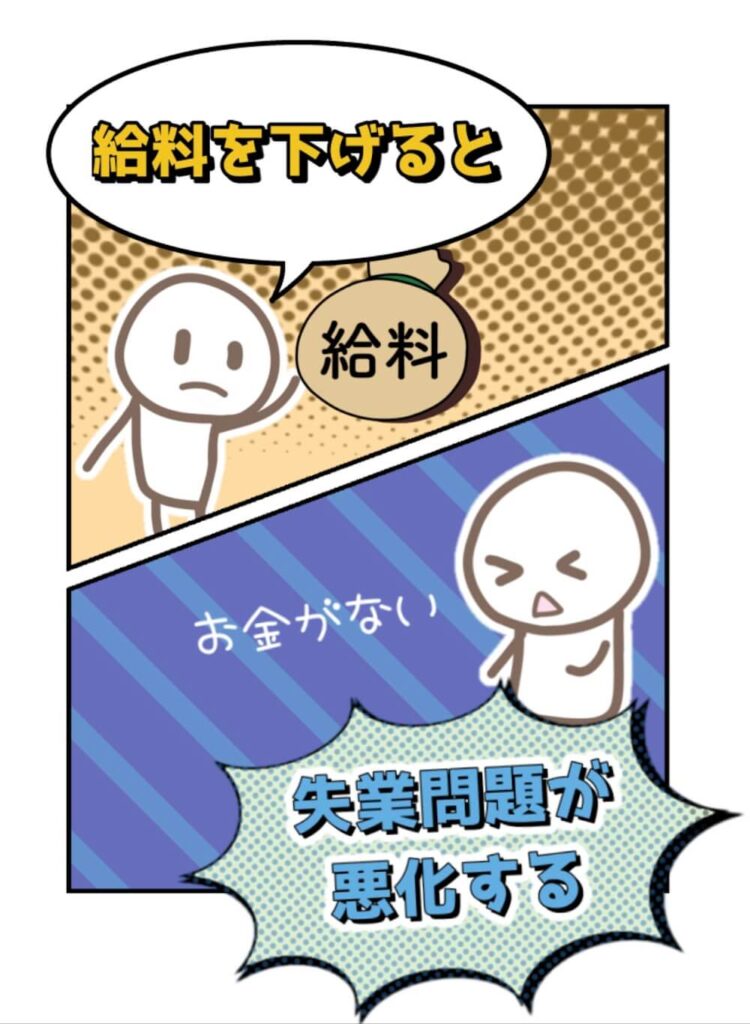

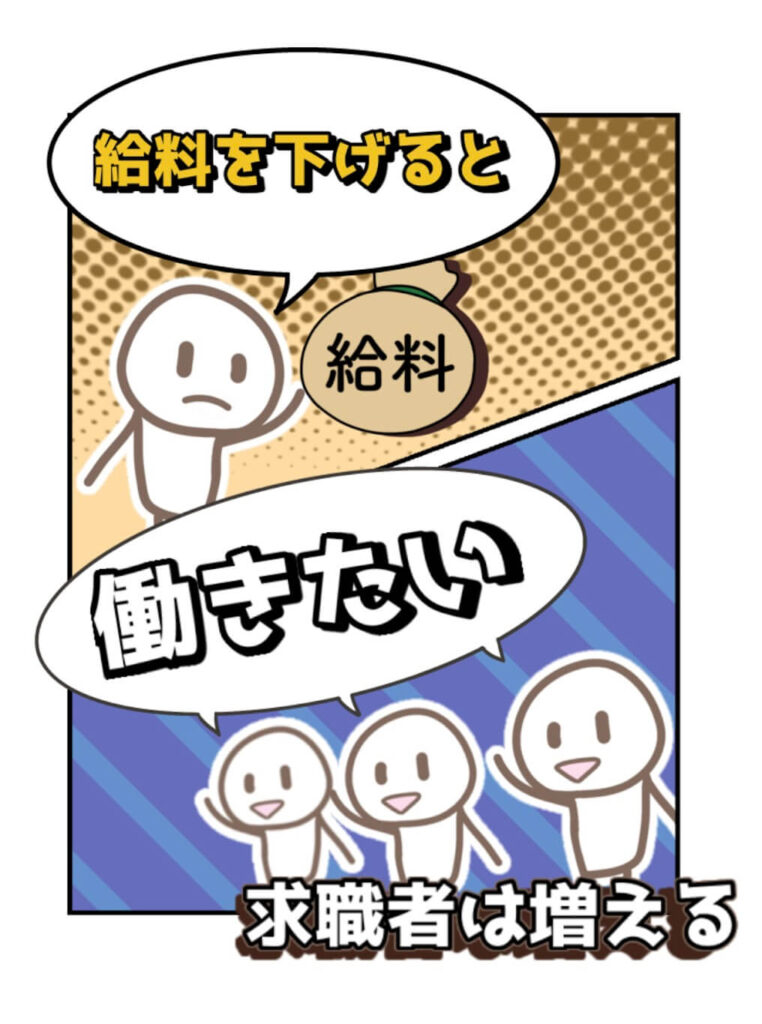

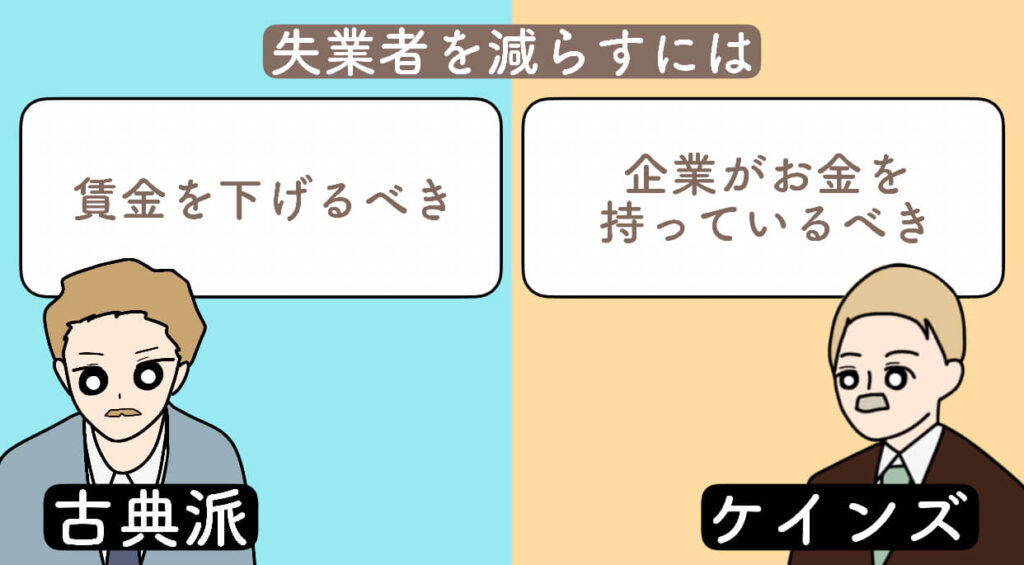

古典派は「失業を減らすには給料を減らすべき」と考えました。

給料が低くていいのなら、企業は、たくさんの人を雇えるからです。

ちなみに、「所得、給料、賃金、収入」は、だいたい同じ意味です。

働く人が、安い給料で我慢してくれたら、より多くの人で、給料を山分けできます。

だから、給料が下がれば、失業者が減ると考えられていました。

例えば、労働者の給料が1円になれば、企業は労働者を雇うはずです。

給料が下がれば「労働者を雇いたい企業」が増えるはずなのです。

そしたら、失業率は減っていくはずです。

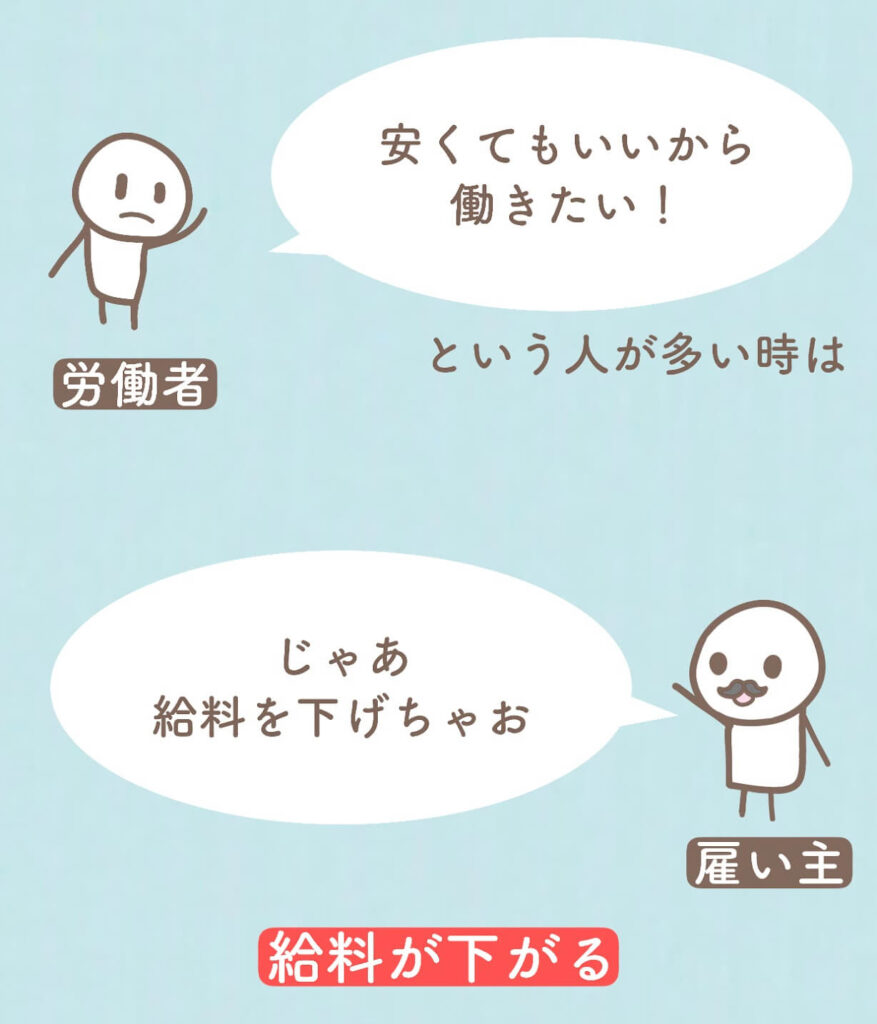

古典派は、失業問題は放っておけば解決すると考えています。

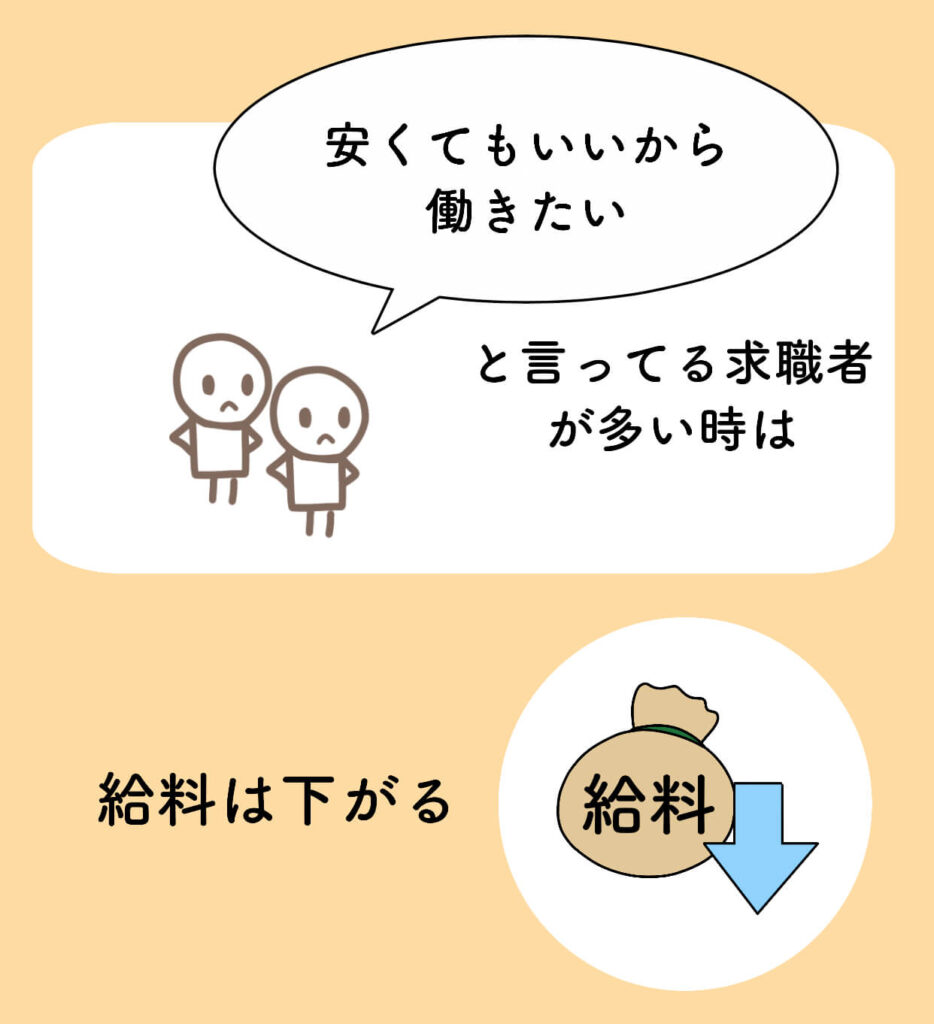

その理由は、放っておけば「安くてもいいから働きたい」と考える失業者が増えるからです。

給料の価格は、雇い主と労働者の交渉の中で決まります。

安くてもいいから働きたいと言い出す人が増えると、給料は下がります。

給料が下がると「人を雇いたい」と考える雇い主が増えます。

雇い主(会社)の立場から考えると、人を安く雇えることは嬉しいことです。

「安く人を雇えるなら、よりたくさんの人を雇おう」となるのです。

給料が低くていいのなら、たくさんの人に給料を払うことができます。

そのため、たくさんの人を雇おうとします。

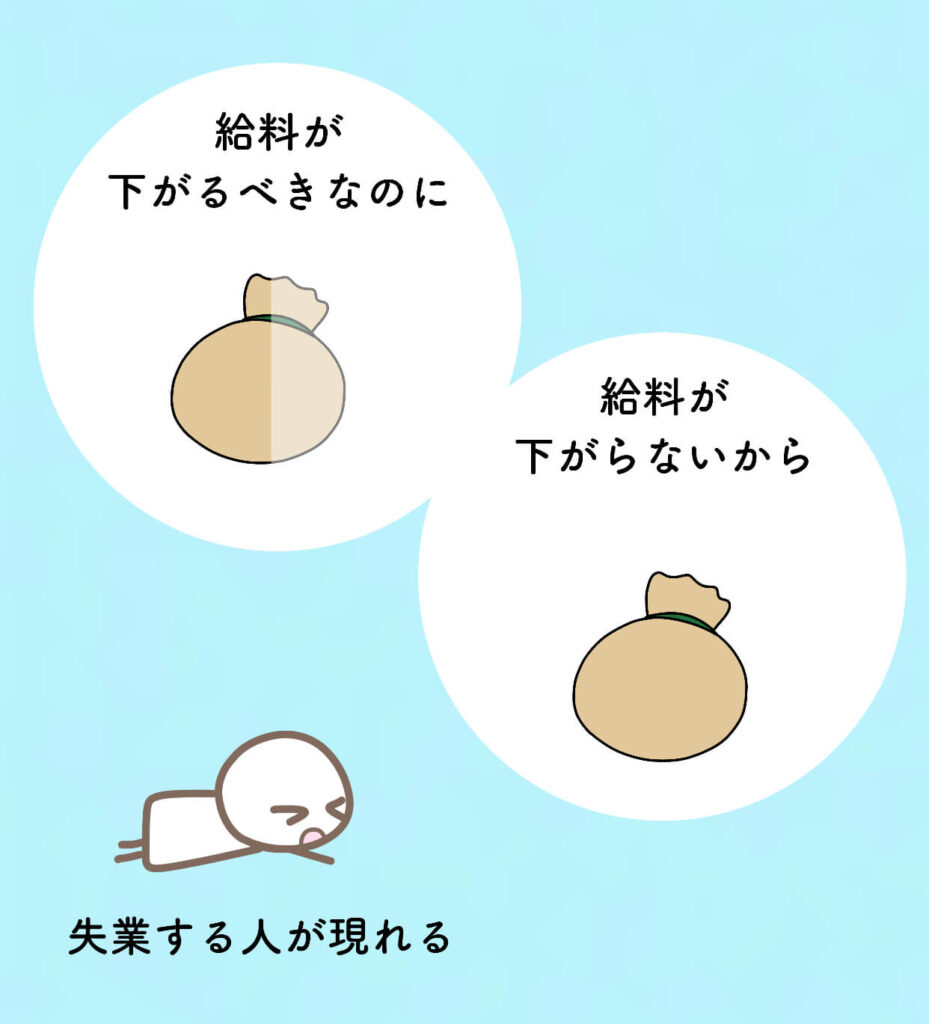

古典派は、失業問題が起きる原因は、給料が下がるべき時に、給料が下がらないからだと考えました。

もっと給料を下げれば企業は、労働者を雇うようになり、失業者が減ってくるだろうと、古典派は考えました。

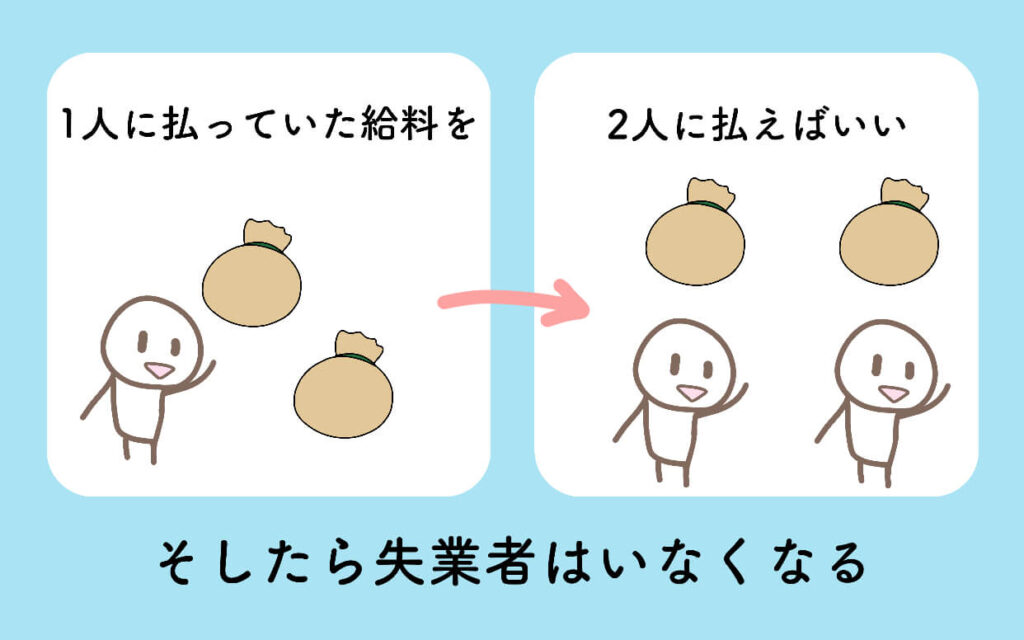

話を単純化すれば

1人がもらってた給料を、2人に分けたら良いわけです。

そして、それぞれの人が働く時間も半分にします。

これは、それぞれの人が半分、失業してるようなものですが、古典派は、それを「失業」だとは考えません。

労働時間が短くなることを「半分、失業してる」とは考えなかったのです。

古典派は、失業問題を解決するには、給料が下がる必要があると考えました。

給料が下がれば、労働者を安く雇えます。

これは、雇い主にとっては嬉しいことです。

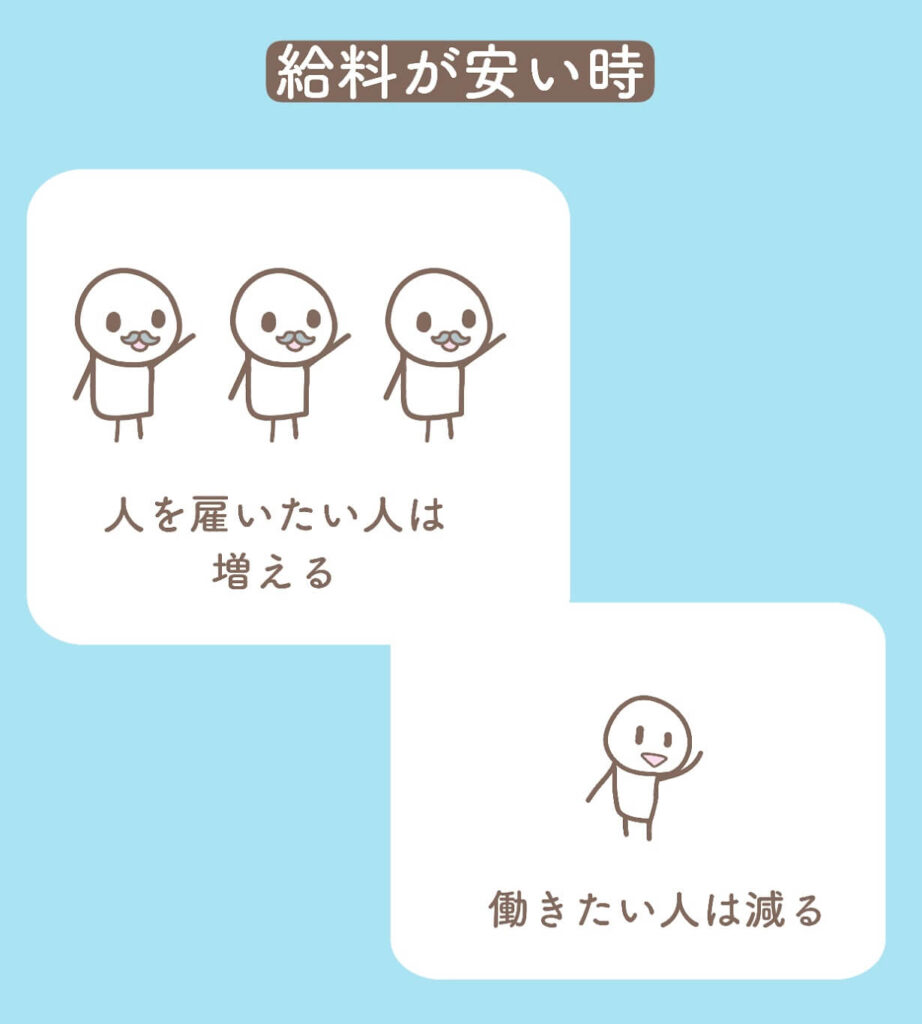

給料が下がれは、人を雇いたい人は増えます。

一方で、安い給料で働きたい人は少ないです。

給料が下がらないのは「給料の引き下げ反対」と言ってる労働組合があるからだと考えました。

当時は、労働組合の存在のおかげで、給料がなかなか下がりませんでした。

古典派のピグーはこれを悪いことだと考えていました。

給料が高すぎると、たくさんの人を雇うことができないからです。

「給料が安くなると、働きたい人が減る」と古典派は言いました。

古典派は、失業し続ける人がいるなら、きっと、その本人が「働きたくない」と考えているからだろう、と考えていたです。

本人が働きたくないと、考えているんじゃ、周りの人がいくら頑張っても無駄です。

だから、失業問題は、放っておけばいい。

そんな理屈で、話が片付けられてしまっていました。

また、ピグーは、失業保険も良くないと主張しました。

失業保険よりも高い給料を払わないと、人々が働いてくれないからです。

ピグーにとってたくさんの人が失業しているのは、労働者のわがままであり、国家への甘えで

国家が助けてくれるから、労働者が働かなくなったのだと、主張しました。

しかし、このピグーの考え方は、現実を無視しています。

なぜなら、そもそも労働者は、社会的に弱い立場にあり、それを救うために労働組合や失業保険があるからです。

しかし、そこでケインズが反論しました。

「失業者は、働きたがっている」と言ったのです。

ケインズの生きてた時代の失業率は25%もありました。

こんなにたくさんの人は「怠けるために」失業しているわけではなかったのです。

働きたくても働けなかったのです。

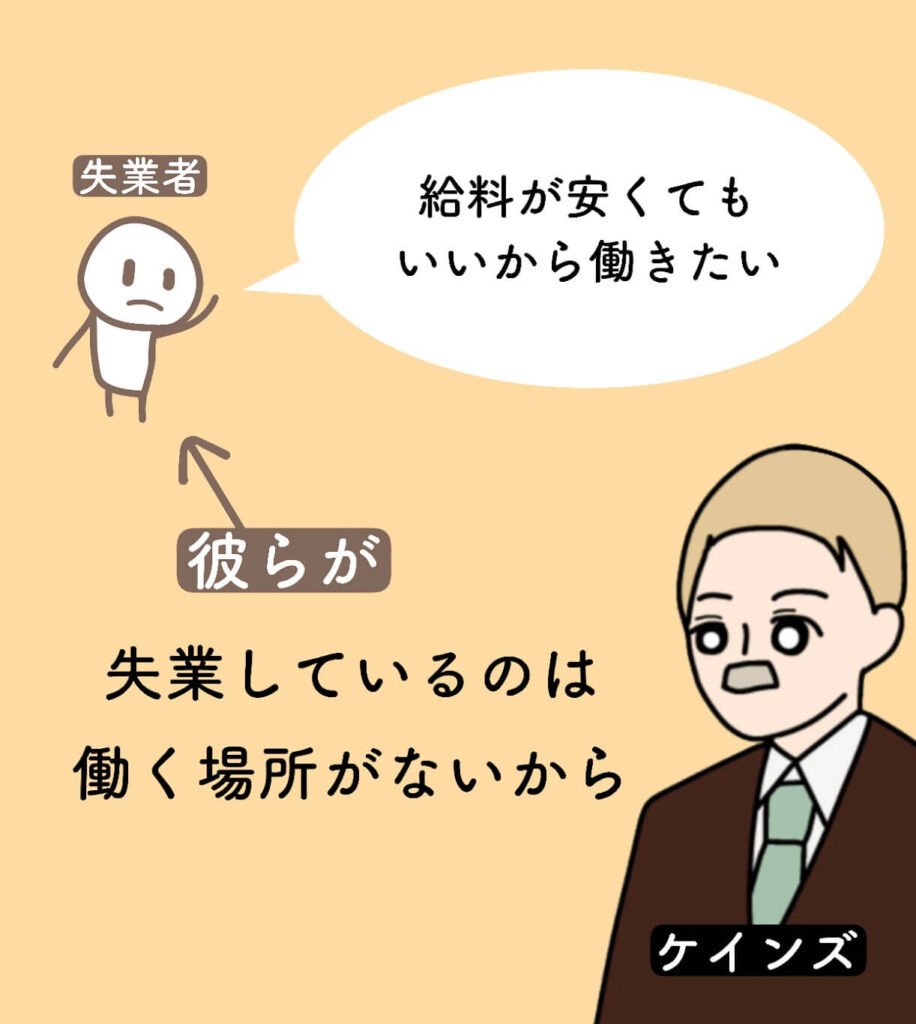

給料が安くても働きたいけど、そもそも働き口がないから、失業しているのである、とケインズは主張しました。

ケインズ

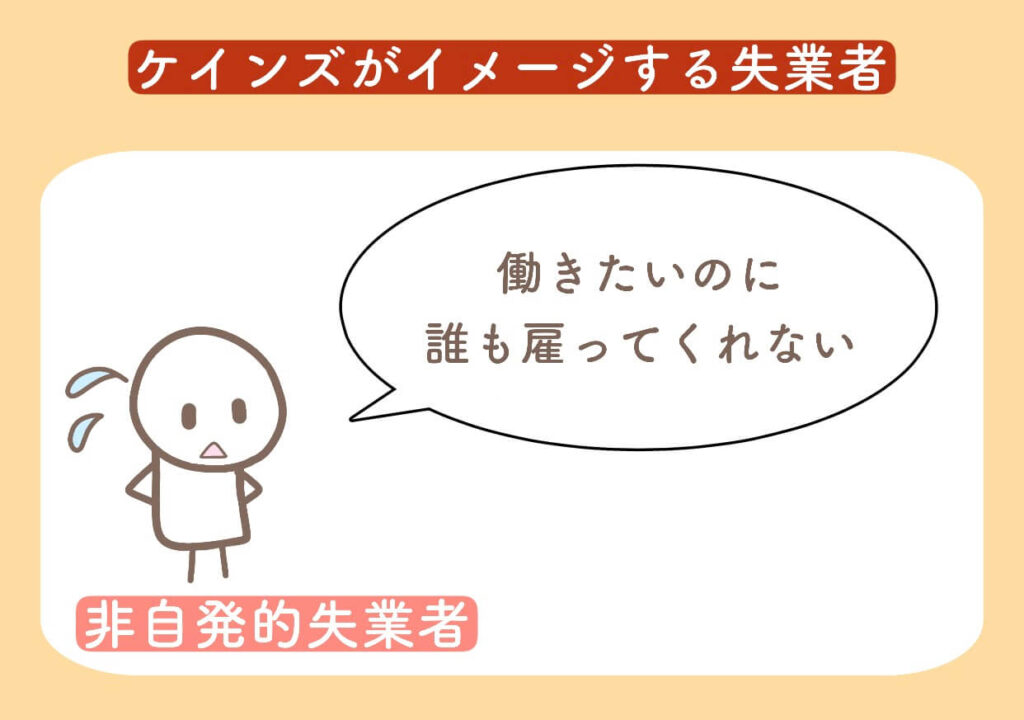

ケインズは、失業者は「非自発的失業者」であると考えました。

非自発的失業者とは、働く能力もあるし「給料が安くても働きたい」と考えているのに、働けない人のことです。

問題点は、失業者本人の意欲がないからではなくて、働く場所がないからなのです。

また、ケインズは「古典派は間違っている」と主張しました。

「給料を下げたら、失業問題が解決する」と古典派は言いました。

しかし、実際には、給料を下げることで、失業問題は悪化しました。

給料を下げると、失業問題が悪化します。

その理由は、給料を安く雇えるからと言って、雇い主は「じゃ、労働者を雇おう」とはならないからです。

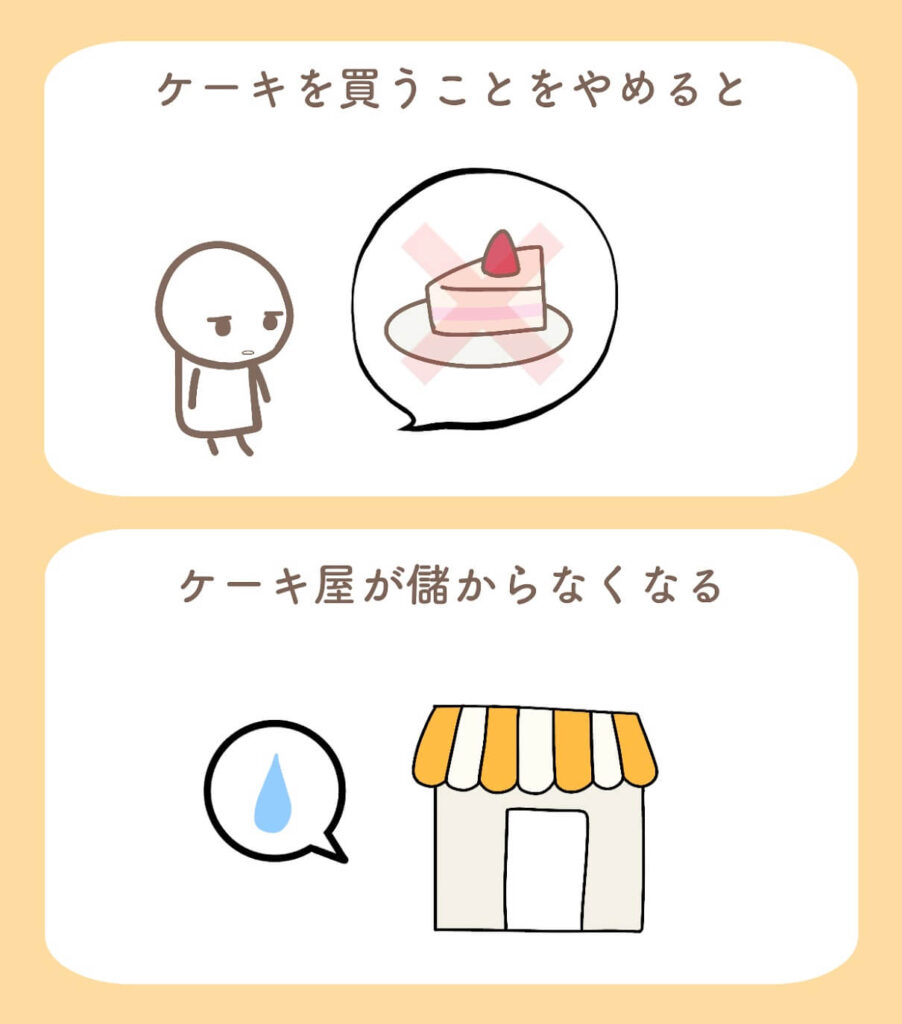

例えば、パン屋さんを考えてみます。

失業者が多い時は、みんなが貧しいです。

たくさんの人が節約しています。

つまり、お客さんの数が減ってしまっています。

お客さんが減れば、お店は儲からなくなります。

すると、パン屋で働いてる人の給料も下げないといけません。

すると、パン屋で働いていた人は、節約を始めます。

給料が安くなってしまったら、今までよりも少ない生活費で生きていかないといけないので、節約しなければいけません。

節約を始めたら、いろんなものが買えなくなります。

特に贅沢品は、買わなくなります。

例えば、ケーキを買うことをやめます。

すると、ケーキ屋が儲からなくなります。

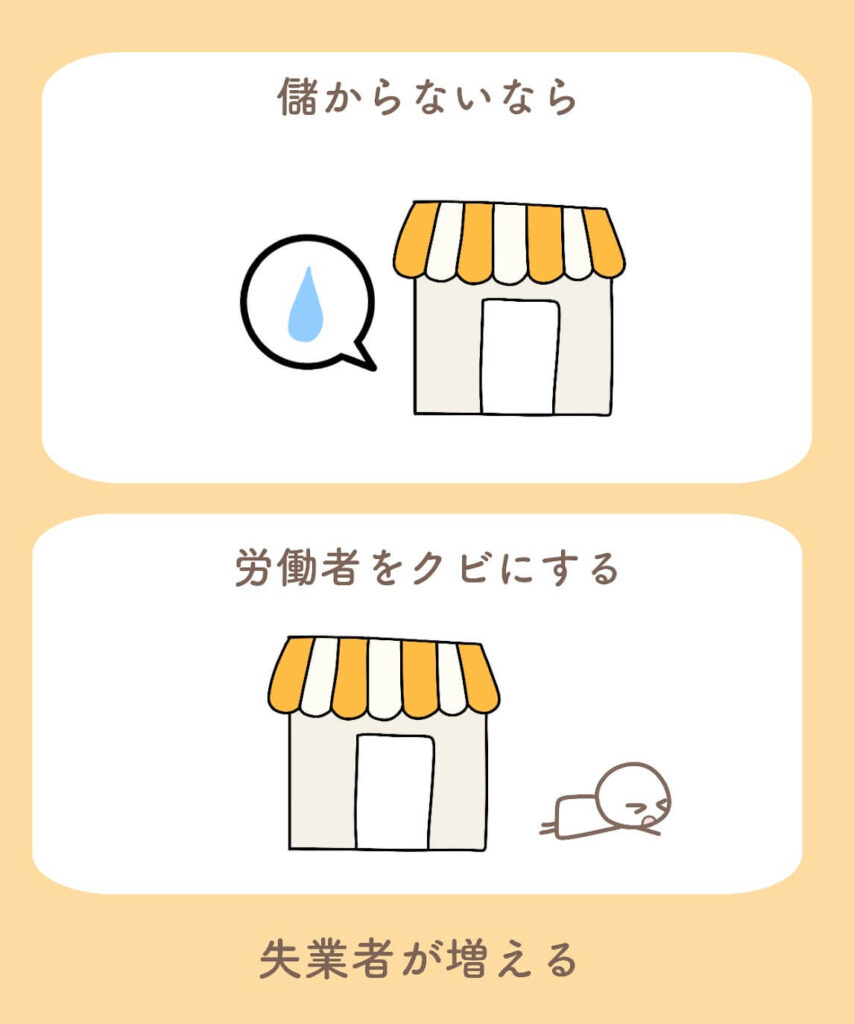

たくさんの人が節約を始めて、ケーキを買わなくなったら、大変です。

その地域のケーキ屋は、お店を経営できなくなって、労働者をクビにするかもしれません。

お店が儲からない時は、労働者がクビになります。

つまり、失業者になります。

給料が下がることで、逆に失業者が増えるのです。

さらに、もう一つ忘れてはいけないことがあります。

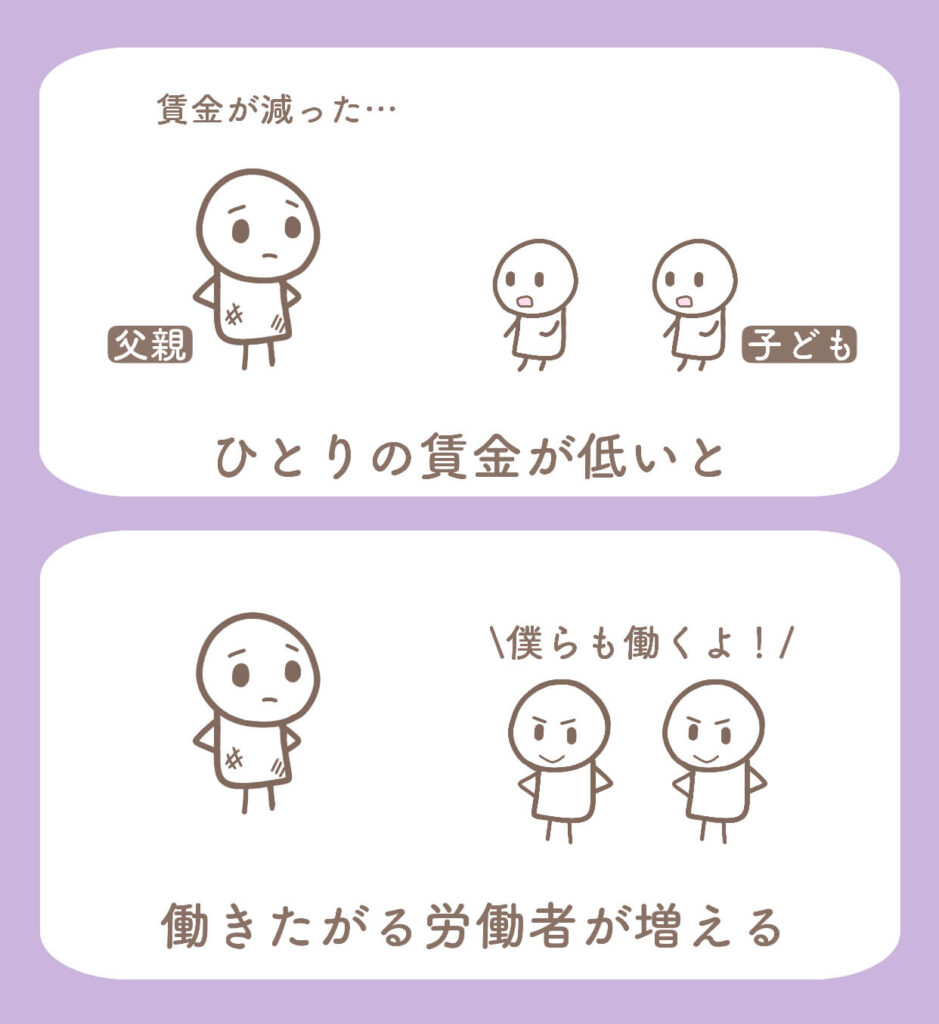

それは、給料を下げると、働きたい人は増えるということです。

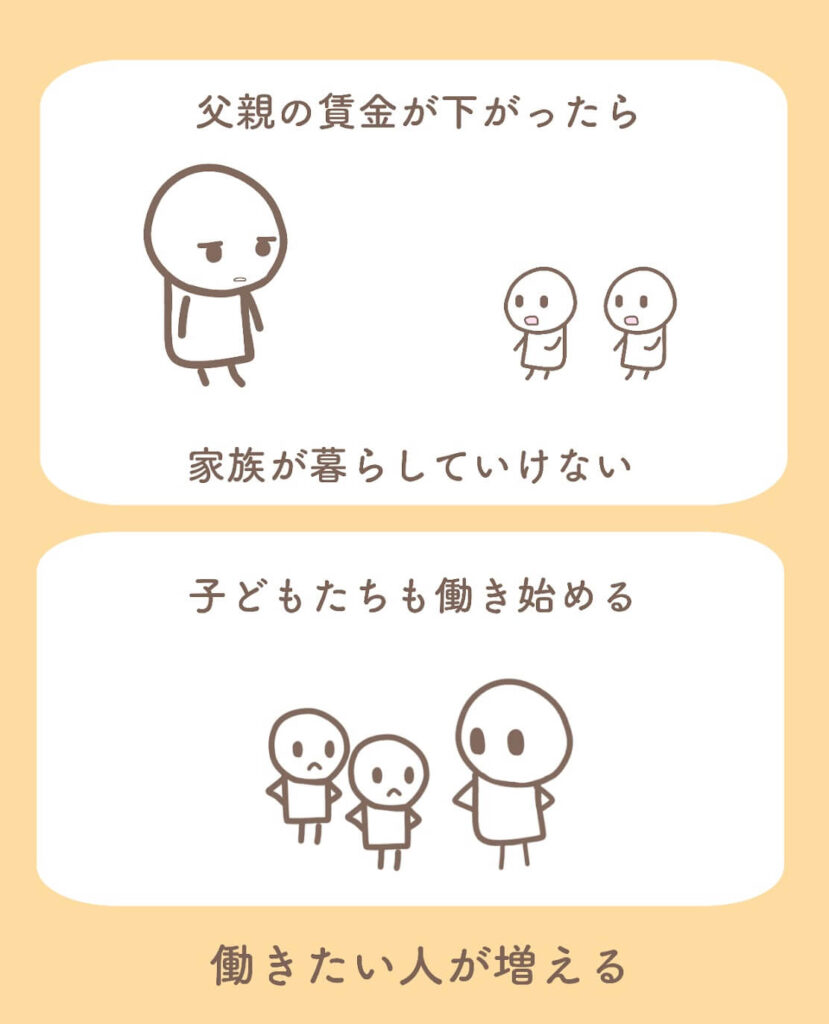

例えば、パン屋で働いてる父親の給料が下がったとします。

すると、家族が暮らしていけなくなります。

そのため、子どもたちも働き始めます。

給料が下がることで、働きたい人は増えるのです。

働きたい人が増えると、さらに給料は下がってしまいます。

なぜなら「安くてもいいから働かせてください」とお願いしてくる求職者がたくさんいるからです。

「給料を高くしてほしい」なんてワガママを言ったら、仕事をやめさせられてしまうかもしれません。

そうして、給料は下がっていってしまうのです。

ケインズは、労働者の給料を減らすべきではない、と考えました。

景気が悪い時、貧乏な労働者全員がたくさん働こうとしたら、競合して、給料が下がってしまいます。

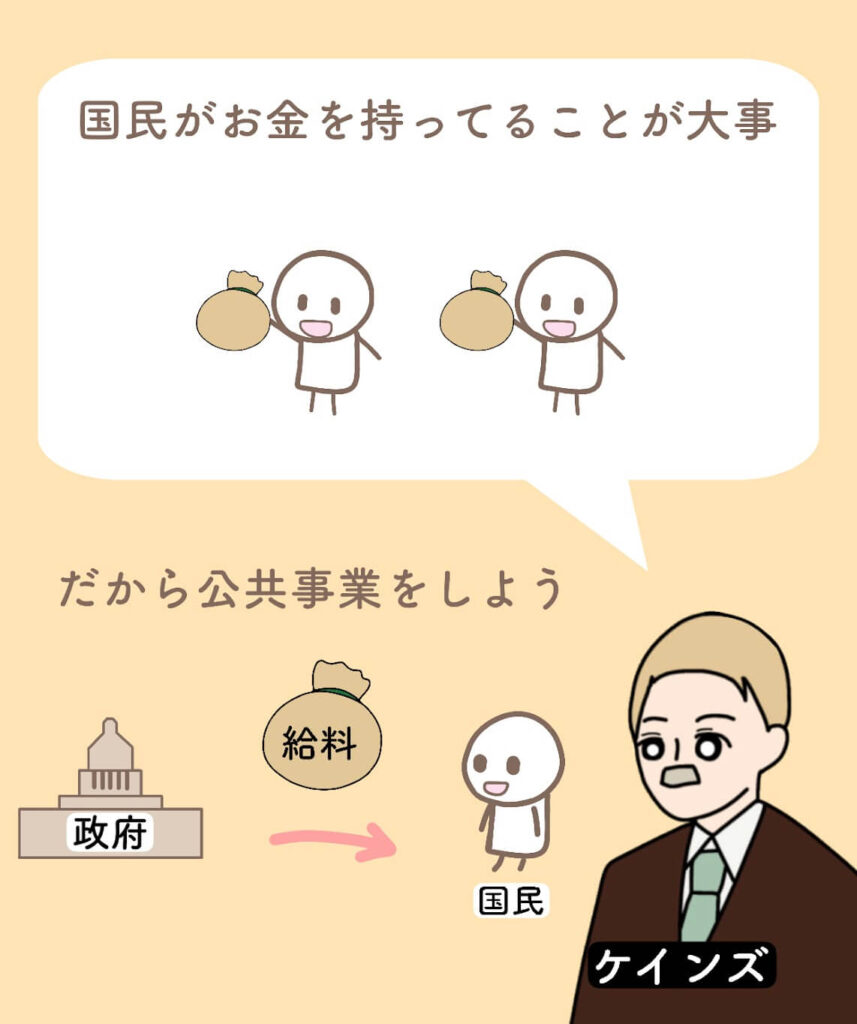

そのため、まずは、一人ひとりが十分な給料を得ることが大切だと、ケインズは考えました。

お店は、給料を下げた分、商品を安く売れるようになります。

そして、自分の店の商品だけは売ろうと、できるだけ値下げをします。

しかし、ライバルの会社も同じことを考えていて、値下げをします。

結局、物価が下がるだけで、売上は増えません。

これを解決するためには、政府が行動するべきだとケインズは主張しました。

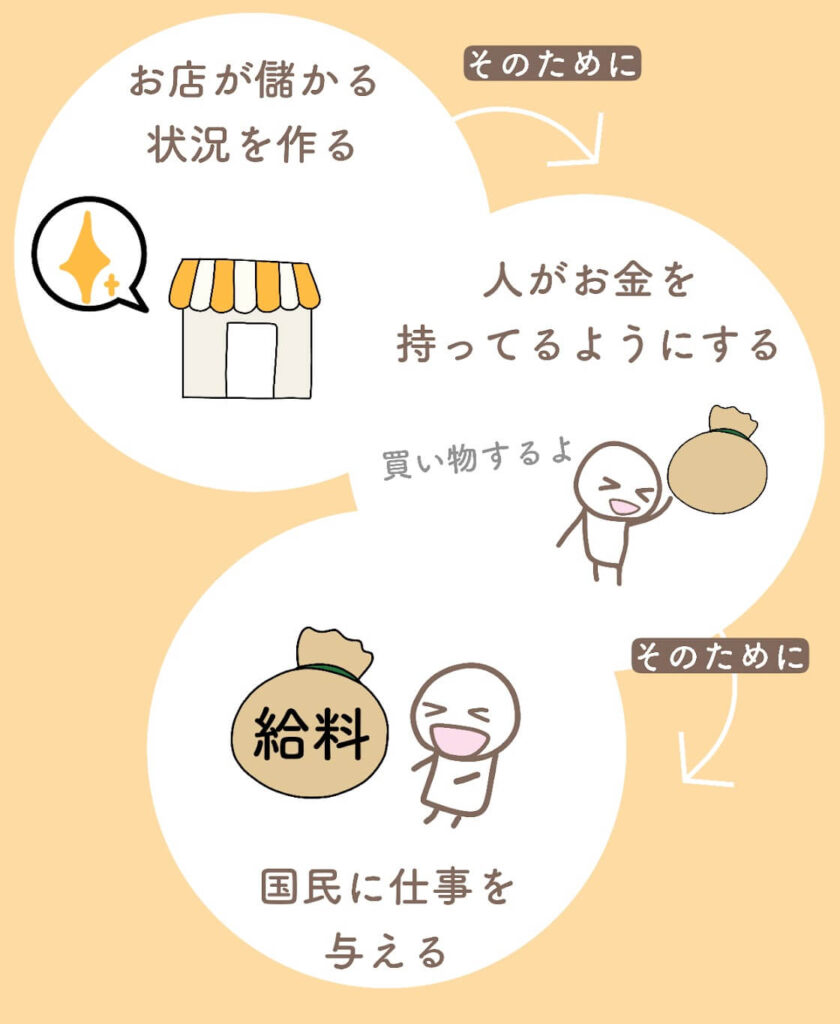

ケインズは、景気を良くする方法について考えました。

彼が出した答えは、「買い物をする人を増やすこと」です。

国民がお金を持ってる状況を作って、どんどん買い物をしてもらえば、いろんなお店が儲かります。

そのために、国民に仕事を与えて、給料を与えることで、国民がお金を持ってる状況を作ることが必要なのです。

古典派は、労働者の給料を下げるべきだと考えたのに対して、ケインズは、企業がお金を持っているべきだと考えたのです。

企業にお金がなければ、給料を払えません。

もし、企業にお金があれば、企業はお金をはらって、労働者を雇うことができます。

だから、企業にお金があればいいのです。

企業にお金がある状況を作るために、政府がお金を出すべきだと考えました。

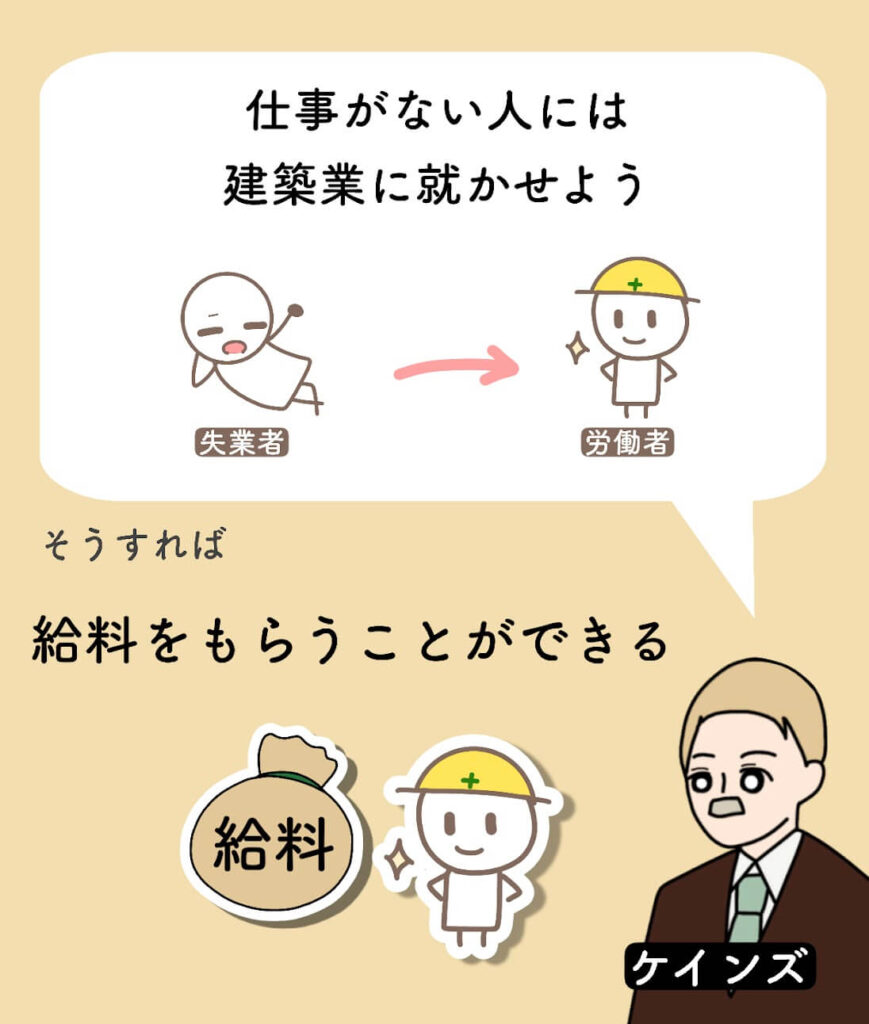

つまり、政府がお金を出して雇用が生まれるような仕組みを作ればいいのです。

例えば、政府が水道屋さんに、水道を作って下さいとお願いします。

そして、税金で集めたお金を、政府は水道屋さんに払います。

すると、水道屋さんは、お金を手に入れるので、人を雇うことができます。

人が雇われると、失業者は労働者になります。

こうして、失業者を減らすことができるのです。