第二次世界大戦後の国際通貨体制のことをブレトンウッズ体制と言います。

どのようなものなのか見ていきます。

ブレトンウッズ体制

第二次世界大戦が、ブレトンウッズ体制をつくるキッカケとなりました。

しかし、そもそもなぜ戦争が起きてしまったのでしょうか。

まず、第二次世界大戦が始まる前の人々の考え方を見ていきます。

戦争前の考え方

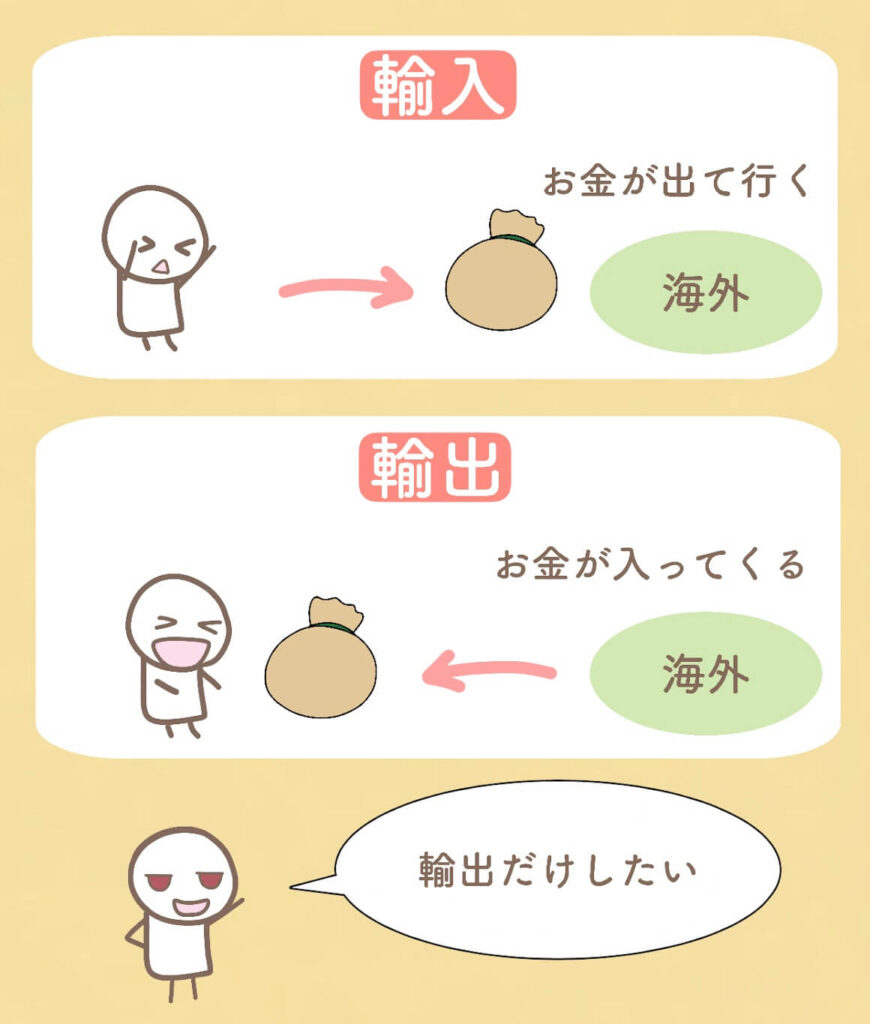

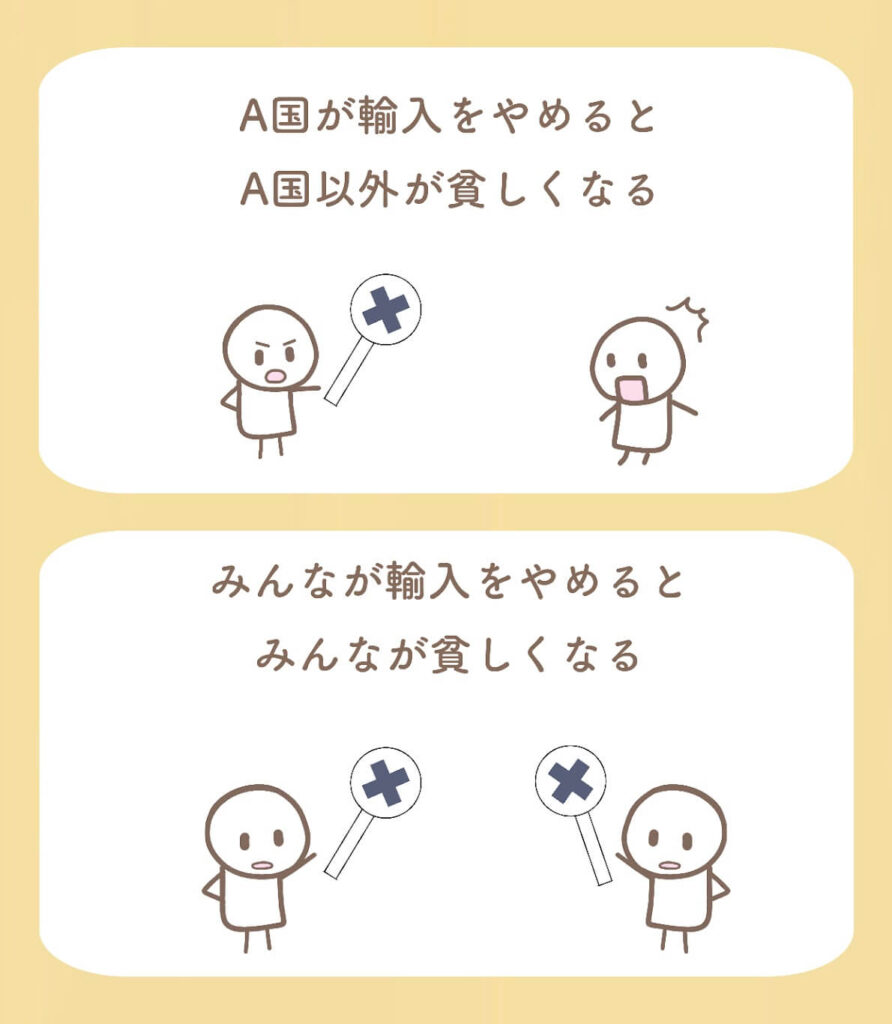

戦争が始まる前の人々は「輸出」が国を豊かにして、「輸入」が国を貧しくすると考えていました。

輸出をすると、お金が入ってきます。

そのため、当時の人々は、「たくさん輸出すれば、国は豊かになる」と考えるようになりました。

「たくさん売る=外貨をかせぐ=国が強くなる」

「たくさん買う=お金が外に出ていく=国が弱くなる」

という考え方です。

この考え方は、昔の「重商主義」という発想の名残りです。

お金が入ってくる輸出だけが素晴らしいものであり、輸出だけをしたい・・・と考えられていたのです。

みんなお金を稼ぎたいのです。

しかし、問題があります。

すべての国が、輸出だけをすることはできません。

なぜなら、A国が輸出をしたら、B国が輸入をするからです。

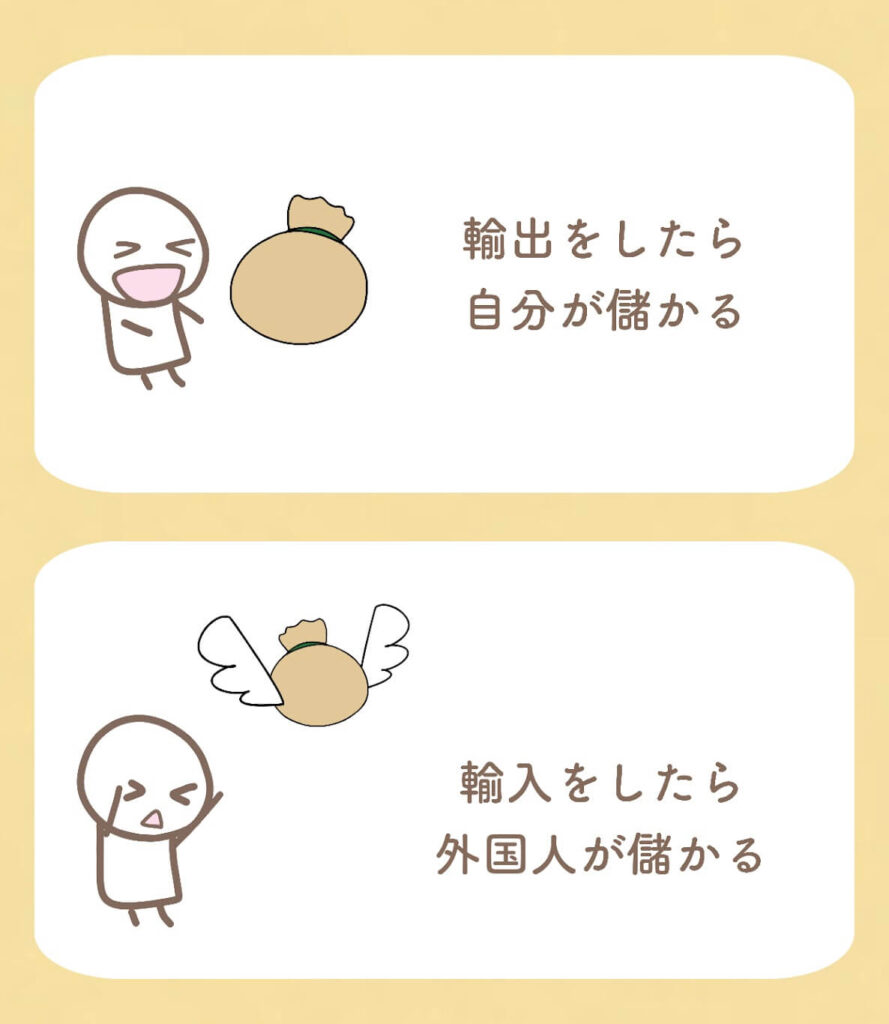

「輸入」は、外国人のビジネスを応援するようなものです。

外国人が儲かるのは、ちょっと悔しいです。

特に、国が貧しいときは、自国の産業を応援したくなります。

外国人が儲かるのは悔しい・・・・

その考え方が、戦争につながってしまいました。

1930年代、世界中が貧しくなった時期がありました。

そのとき、それぞれの国は、「自国の産業を守る」という建前で、輸出を拒み始めました。

しかし、輸入を拒むと、相手の国が困ります。

輸出を拒まれたら、儲けることができないからです。

そして、それぞれの国がお互いに輸出を拒み始めました。

すると、結果的に、全世界がさらに貧しくなってしまったのです。

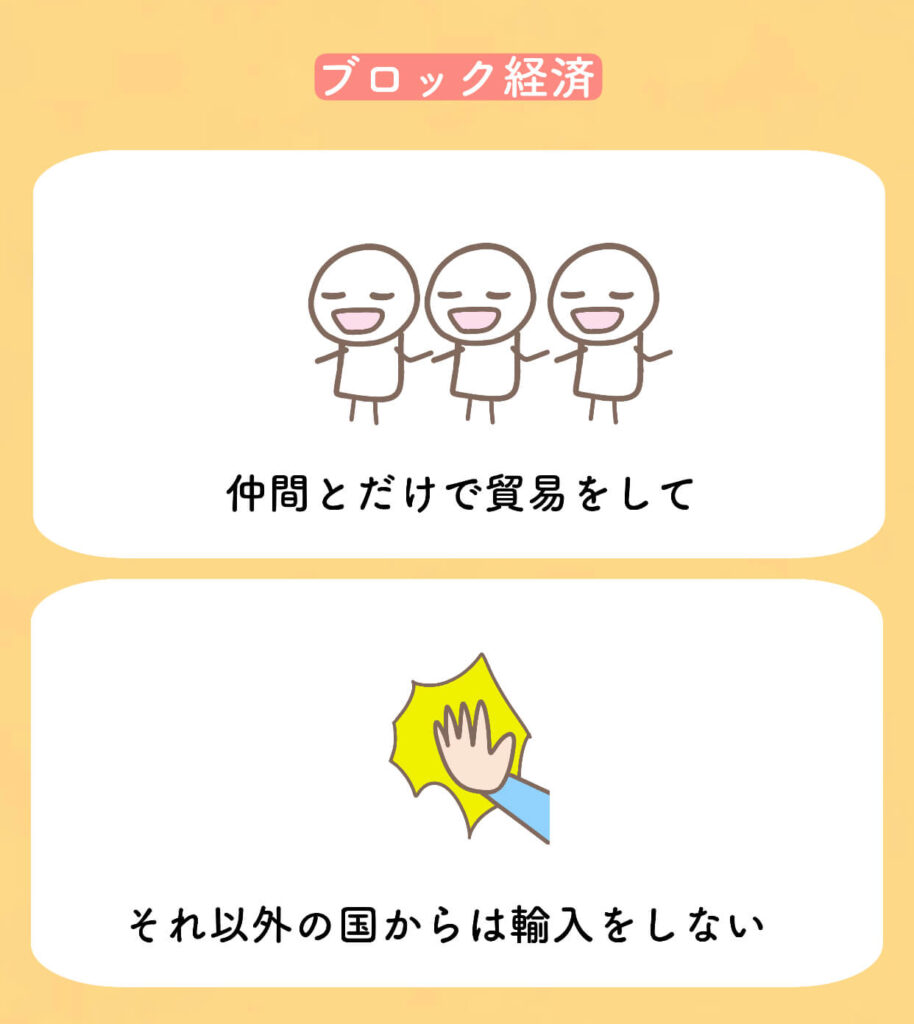

ブロック経済

こうして世界の国々が貧しくなってしまったとき、さらに、よくないことが起きました。

イギリスやフランスが、ブロック経済を始めたのです。

これは、植民地など“仲間の国”とだけ貿易をするしくみのことです。

たとえば、

イギリスはイギリスとその植民地だけで、

フランスはフランスの仲間だけで、

アメリカも自分の国を守るようにして、

他の国のものを買わなくなりました。

こうして、植民地がある国は、仲間だけで貿易をするようになりました。

しかし、仲間じゃない国からは、輸入しなくなりました。

しかしその結果、どの国もお互いに輸入を減らし、世界全体がいっそう貧しくなっていきました。

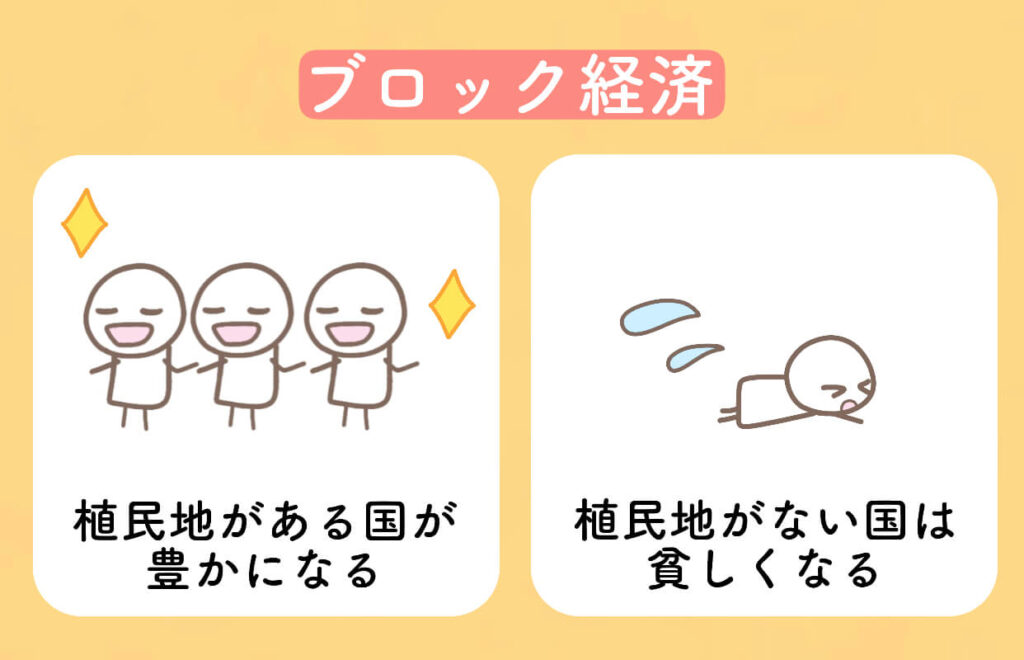

持つ者、持たざる者

ブロック経済とは、植民地がある国が豊かになり、植民地がない国が貧しくなる政策です。

植民地を「持つ国」と「持たない国」で、運命が別れてしまったのです。

イギリスは、ブロック経済のおかげで、経済を立て直しました。

しかし、ブロック経済から仲間はずれにされた国々は貧しさに苦しむことになりました。

植民地がない国とは、ドイツや日本などです。

当時のドイツや日本には植民地がありませんでした。

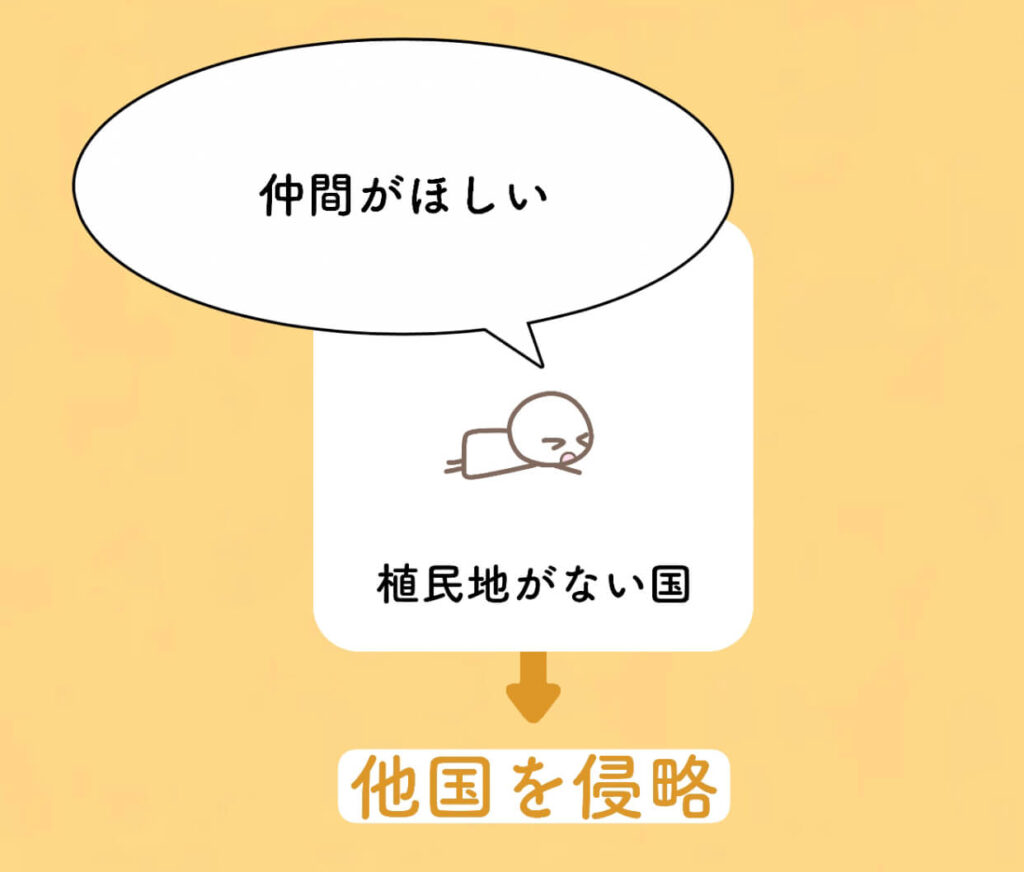

植民地がない国は

「仲間が欲しい」と考えるようになります。

ドイツや日本は、結局、植民地が欲しくて、他国を侵略してしまいました。

こうして植民地を広げようとした結果、第二次世界大戦が始まりました。

貿易の問題が、戦争に発展してしまったのです。

第二次世界大戦が起きた理由

第二次世界大戦が起きた理由は、ブロック経済で仲間はずれにされた人たちが、植民地が欲しくて、他国を侵略してしまったからです。

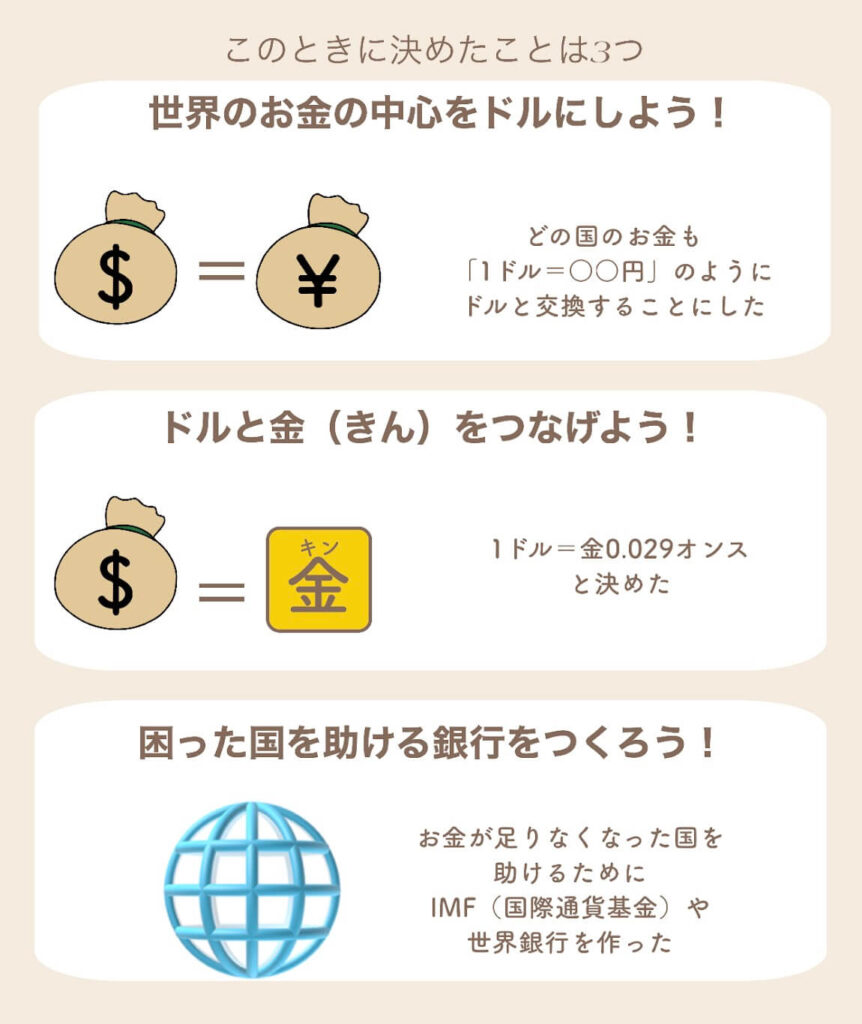

この時の反省をふまえ、第二次世界大戦後は、お金のやりとりのルールを作ることが必要だと、考えられるようになりました。

もう戦争をおこさないために

ブロック経済では、「こっちのグループ」と「そっちのグループ」がけんかしやすくなって、それが第二次世界大戦につながりました。

そのため、戦争が終わったあと、世界の国々はこう考えました。

「もう二度と、国どうしでお金や貿易をめぐって争いたくない」

そこで生まれたのがブレトンウッズ体制です。

つまり、

ブロック経済のように国がバラバラになるのを防ぐために、

「みんなが同じルールでお金を使い、貿易をする世界」を作ろうとしたのです。

ブレトンウッズ体制は、ブロック経済の反省から生まれた“世界を一つにつなぐ仕組み”ということです。