自生的秩序とは

自生的秩序とは、誰も設計していなくても、自然と秩序ができることです。

誰も手を加えていないのに、成長する様子が、自生する植物のようなので、「自生的」と言います。

自生とは、自分で生えるということです。つまり、「人工ではない」というニュアンスです。

リーダーがルールを作ったわけではないのに、いつの間にか作られた暗黙のルールを、自生的秩序といいます。

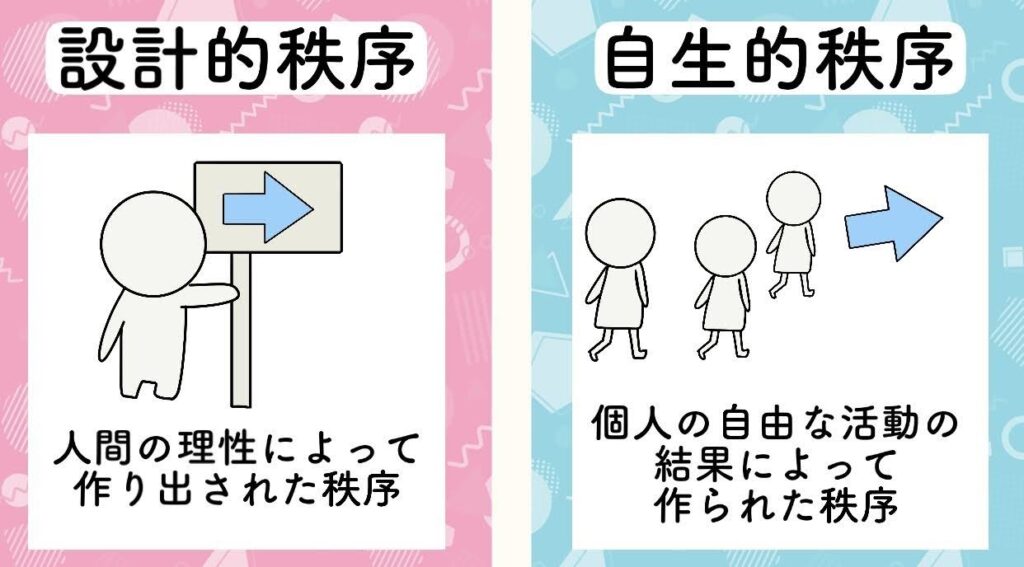

自生的秩序を取り入れているのは、資本主義です。

一方で、共産主義は、自生的秩序ではなく、設計的秩序によって動いています。

自生的秩序と、対義語になっているのが、設計的秩序です。

設計的秩序とは、リーダーがルールを作ることで、作られる秩序です。

ハイエクによる批判

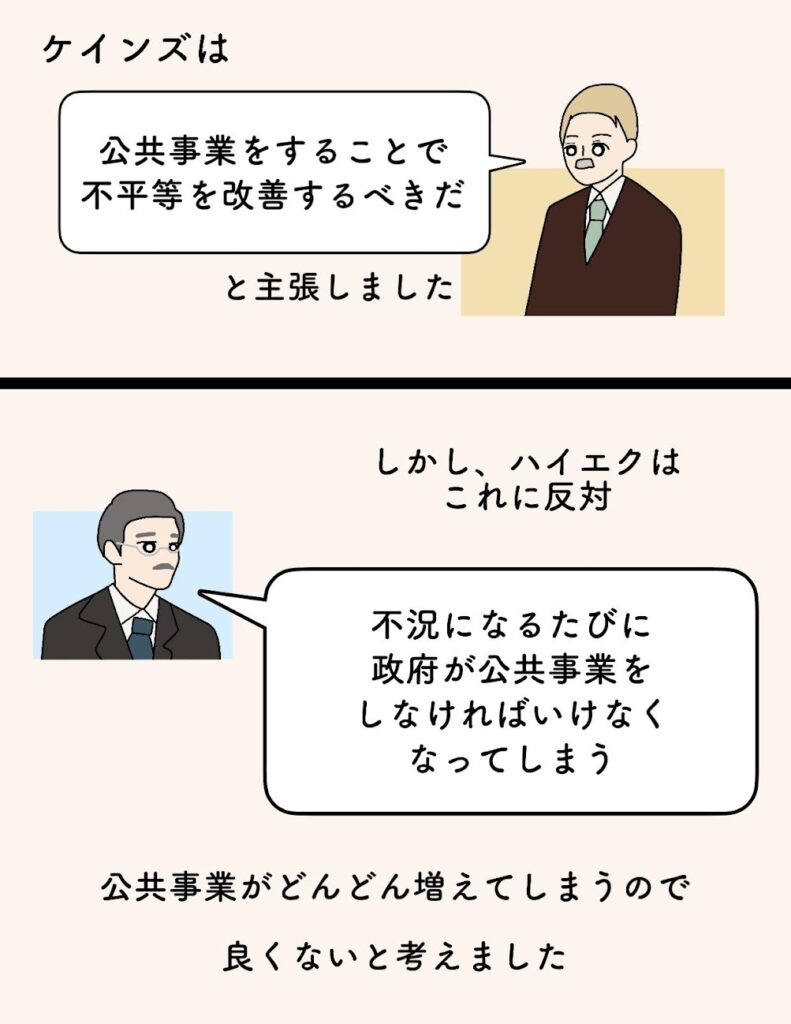

ハイエクはケインズやマルクスのやり方を批判しています。

ケインズ批判とマルクス批判をそれぞれ見ていきます。

ケインズ批判

まずは、ケインズ批判についてです。

ケインズとは、公共事業によって、失業者に仕事を与えることで、不景気を改善しようとした人です。

ハイエクは、そんなケインズを批判しました。

なぜなら、「ケインズは、短期的なことしか考えていない」とハイエクは考えたからです。

ハイエクは、「世の中の景気が悪くなることは、経済が間違いを直そうとしている途中のようなものだ」と考えました。

たとえば、お金の使い方に間違いがあったり、お店や工場が、本当は必要ないものを作っていたりするかもしれません。

そんな時、いったん立ち止まって、なおす時間が必要だ、という考えです。

政府がお金をたくさん使って、ムリに景気をよくしようとすると、ムダなことにお金を使ってしまうかもしれません。

また、公共事業は、税金を使います。

政府は自分のお金ではなく、国民のお金(税金)を使っています。

だからこそ、ムダづかいが起こりやすいと、ハイエクは考えました。

なぜなら

- 自分のお金なら「本当に必要かな?」と考える

- でも他人のお金なら、つい「まあいいか」で使ってしまう

このしくみが、効率の悪い公共事業や、見せかけの成果のための支出につながる、とハイエクは考えていました。

ハイエクが「ケインズは短期的なことしか考えていない」と批判したのは、長期的に考えると自由市場の調整メカニズムを損なう危険があると考えたからです。

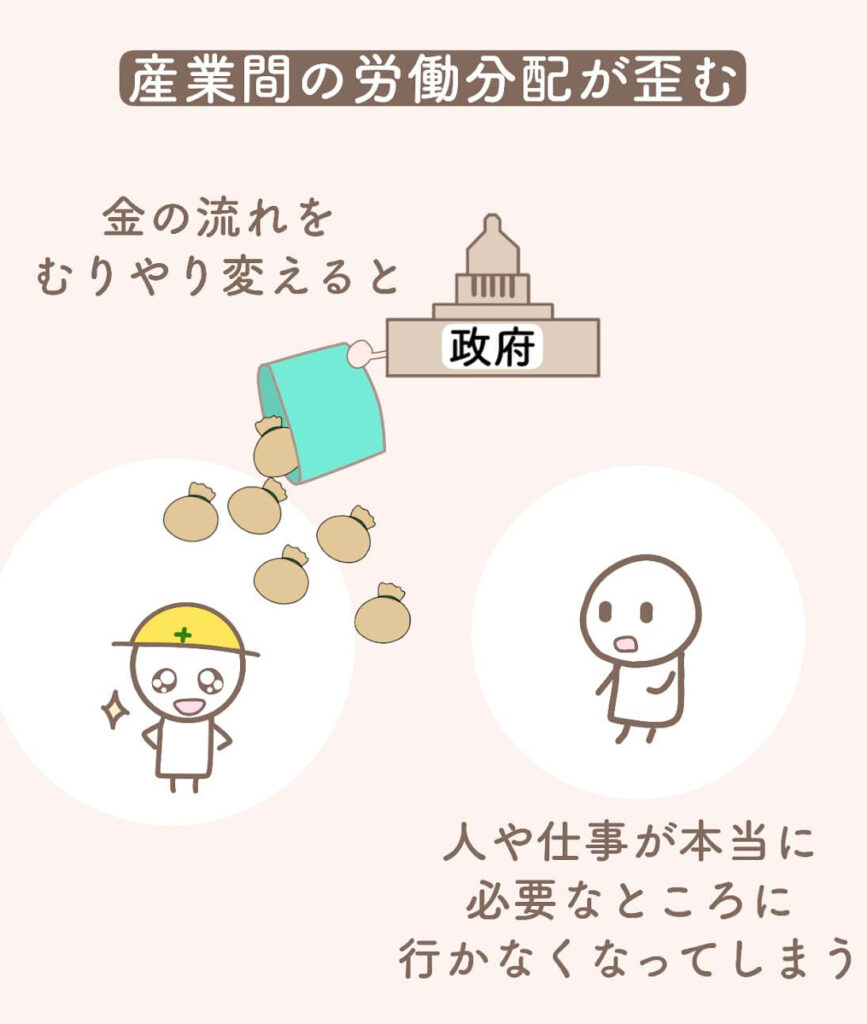

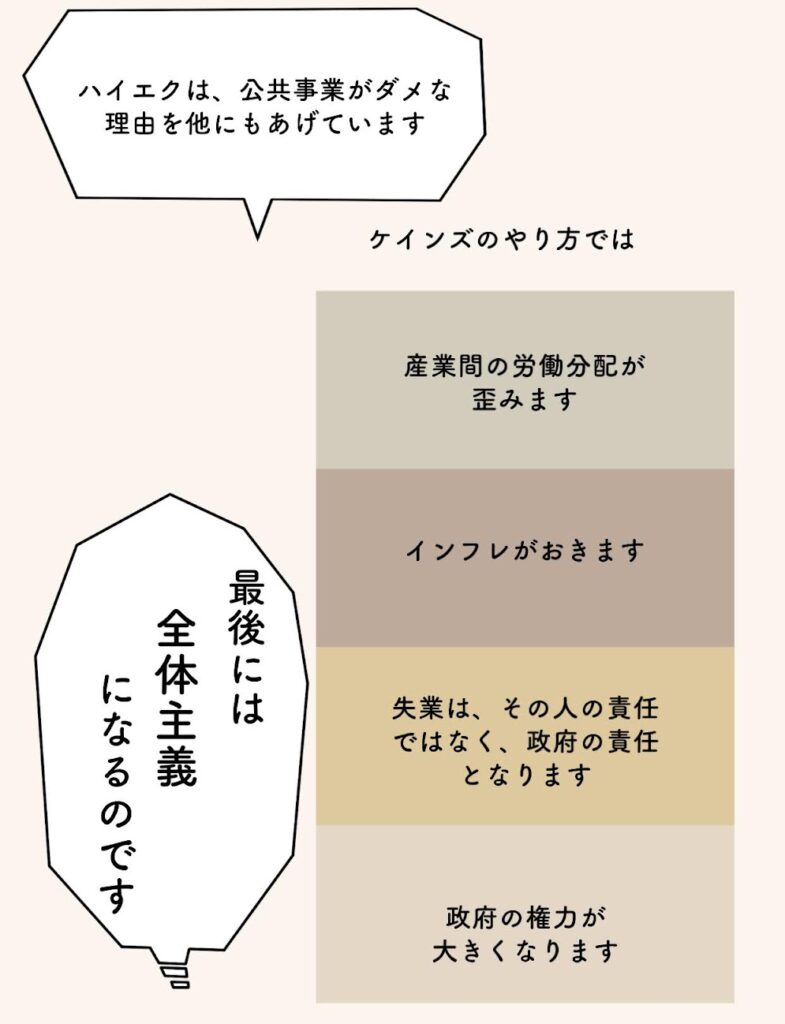

ハイエクがケインズの政策を批判した理由のひとつに、「産業間の労働分配が歪む」という点があります。

これは「お金の流れをむりやり変えると、人や仕事が本当に必要なところに行かなくなってしまう」ということです。

ケインズは「景気が悪いときは、政府が公共事業などにお金を使って、失業者に仕事を与えよう」と考えました。

たとえば、橋を作ったり、道路を直したりすると、建設業に人がたくさん雇われます。

ところが、ハイエクはここで心配します。

本当は他の業種に人手が必要かもしれないのに、人々は「建設業なら仕事がある!」と思って、そこにどんどん集まってしまいます。

すると、本当に人手がほしいところに、人が行かなくなってしまいます。

ハイエクは「政府がむりやりお金を使って景気をよくしようとすると、人やお金が必要でない場所に集まり、社会全体のバランスが崩れてしまう」と考えました。

ハイエクは「失業者を助けること」そのものを否定したわけではありません。

ですが、ケインズ的な方法(つまり、政府が大量にお金を使って景気を刺激するやり方で失業をなくそうとすること)には、反対しました。

ハイエクは、自由な市場経済の中で、個人がそれぞれの判断で働き、売買し、情報をやりとりすることで、「自生的な秩序の力」ができあがると考えました。

この秩序は、政府が「上から命令して作るもの」ではなく、 無数の人々の選択の積み重ねから自然に生まれるものです。

ハイエクによると、文明の発展を支えたのは、社会が持っている自生的な力です。

文明が発展したのは、自分の運命を自分で改善していこうとする努力のおかげなのです。

ハイエクによると、文明の発展を支えたのは、社会が持っている自生的な力です。

文明が発展したのは、自分の運命を自分で改善していこうとする努力のおかげなのです。

国民が競争するなかで、良いものが残り、悪いものが消えていきます。

優秀な人が勝つ一方で、できない人は負けます。

この自生的な力があるからこそ、国は発展していきます。

政府がむりやり雇用を作っても、問題を先送りするだけになりかねない、と見ていたのです。

しかし、ハイエクは、最低限のセーフティーネット(最低限の生活保障など)については、完全に否定していたわけではありません。

- ケインズ的対応は、「足を骨折しても、痛み止めを打ってすぐ走らせようとする」ようなもの。

- ハイエクは、「きちんと休ませて自然に治るのを待つべき」と考えるタイプです。

マルクス批判

ハイエクは、マルクスのことも批判しました。

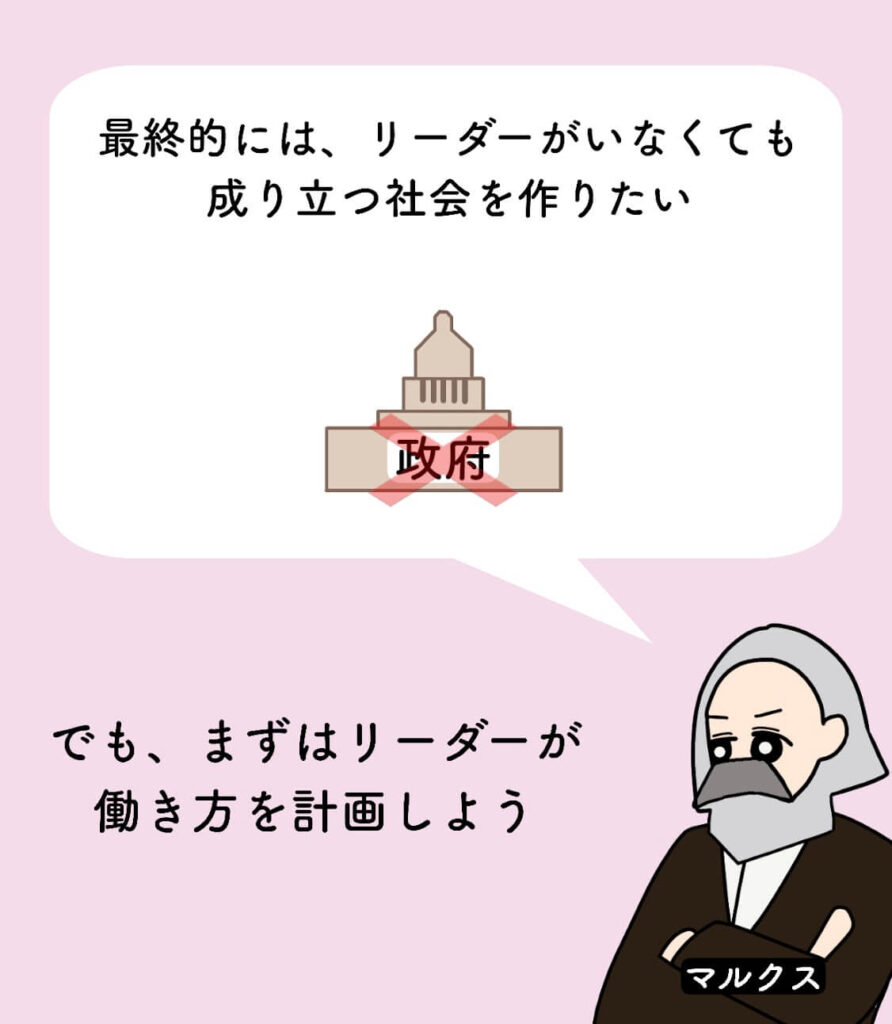

マルクスは、「すべての人が平等に働き、平等に分け合う社会を目指した人」です。

マルクスのやり方は、のちに「計画経済」と呼ばれるようになりました。

しかし、マルクス自身は、「リーダーが労働を計画すべき」とはっきりとは言っていません。

マルクス自身は「最終的には自由で自発的な社会」を夢見ていたけれど、

現実には、その途中で「リーダーが社会全体を計画する」必要があると考えていた、ということです。

ハイエクは、この「計画する国家」が自由を奪う危険な道だと強く批判しました。

彼の有名な本『隷属への道』では、

「善意であっても、政府が社会全体を計画し始めると、最終的には独裁につながる」

と警告しています。

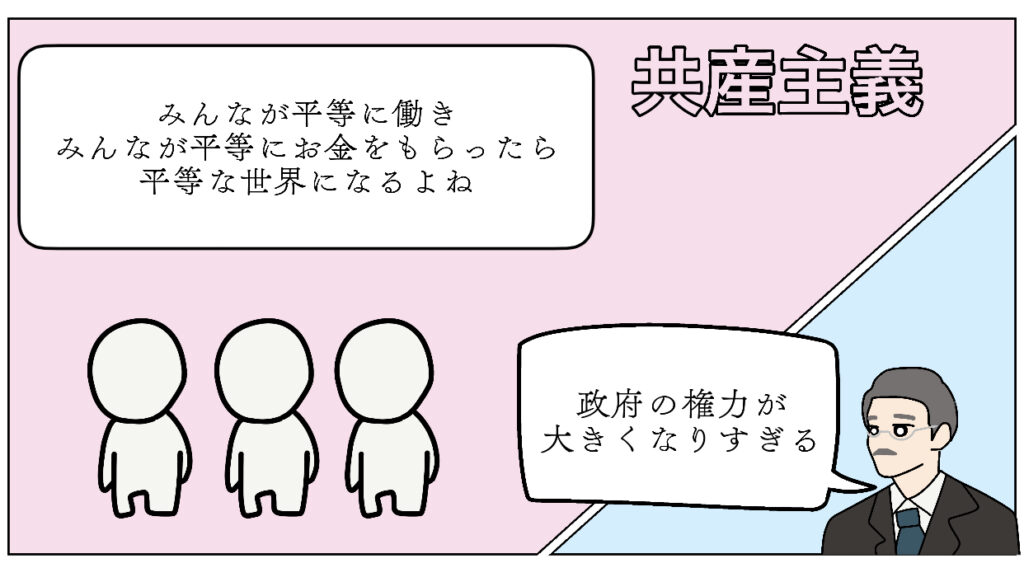

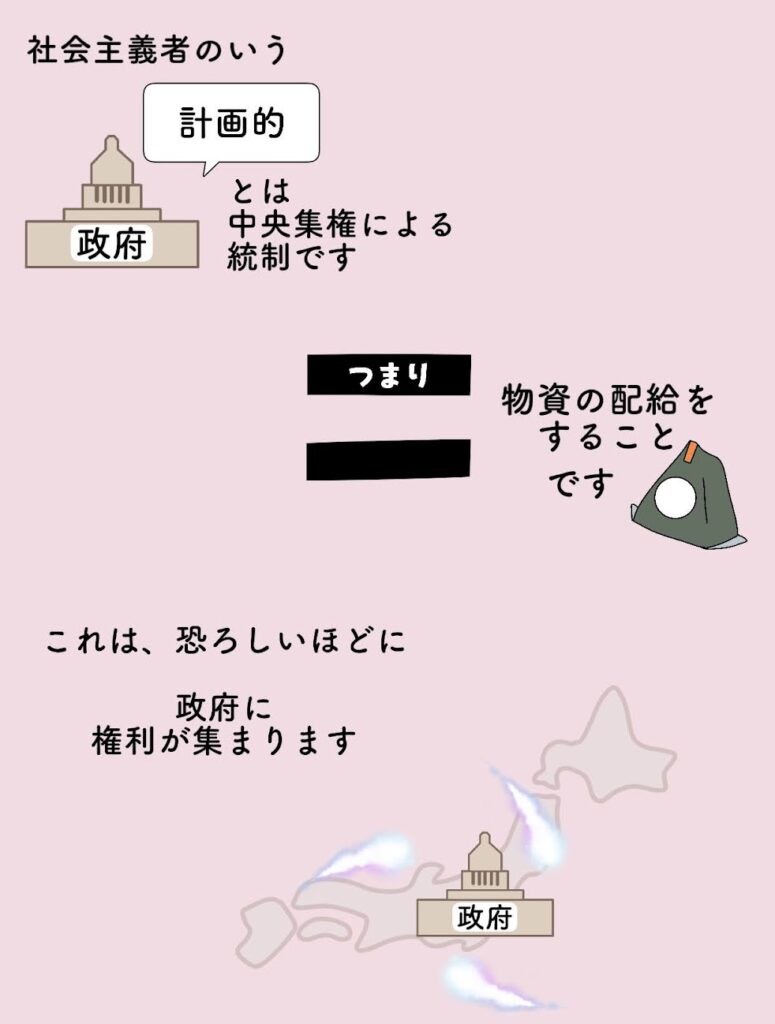

共産主義は、政府の権力が大きくなる

マルクスは、共産主義を掲げました。

共産主義とは、政府が計画を作って、国民がその計画に従うという考え方です。

政府が「全ての国民が平等になるような計画」を立てるということです。

みんなが平等に働き、みんなが平等にお金をもらったら、平等な世界になります。

マルクスは、平等な世界を作るために、共産主義という考え方を生み出しました。

しかし、共産主義にもデメリットがあります。

デメリットは、政府の権力が大きくなることです。

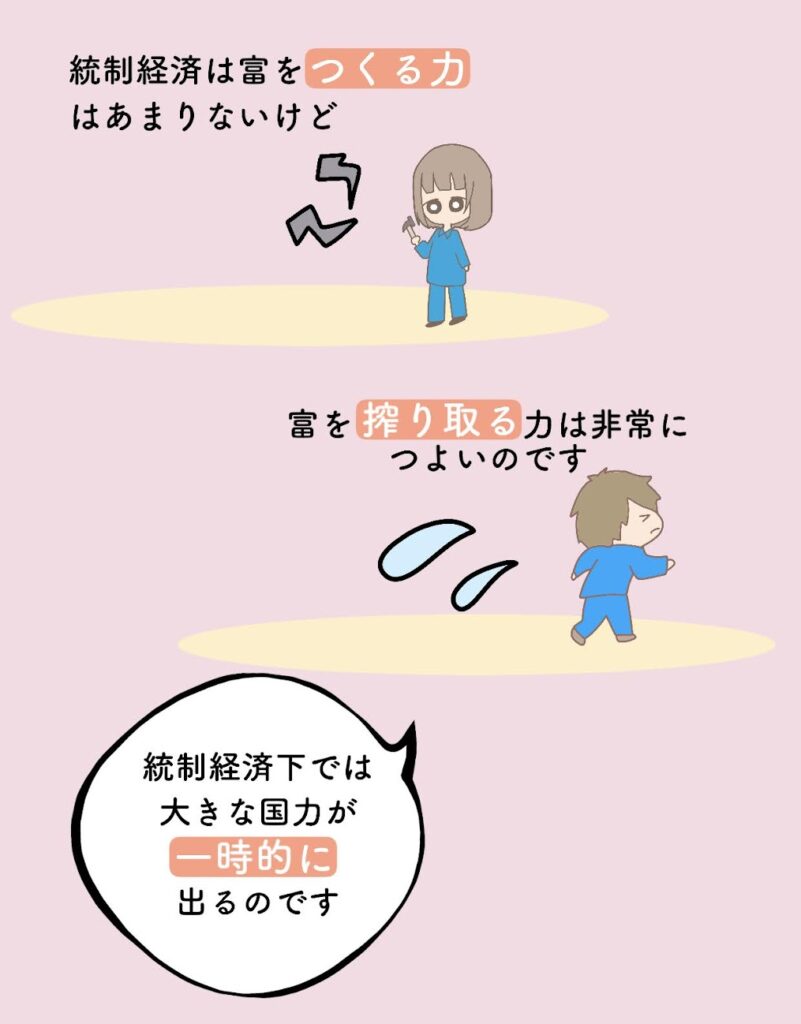

命令経済は、値段を正しくつけられない

マルクスは、命令経済という考え方をしています。

命令経済とは、「これを作れ」と言われてから、作る経済のことです。

命令経済のデメリットは、価格を正しくつけられないことです。

「あれを作れ」「これを作れ」と命令して、共産主義は成り立ちます。

ところが、社会は複雑なので、「命令」をするだけでは、需要と供給のバランスを取ることはできません。

そのため、共産主義の 「命令経済」では、価格を正しくつけることができないのです。

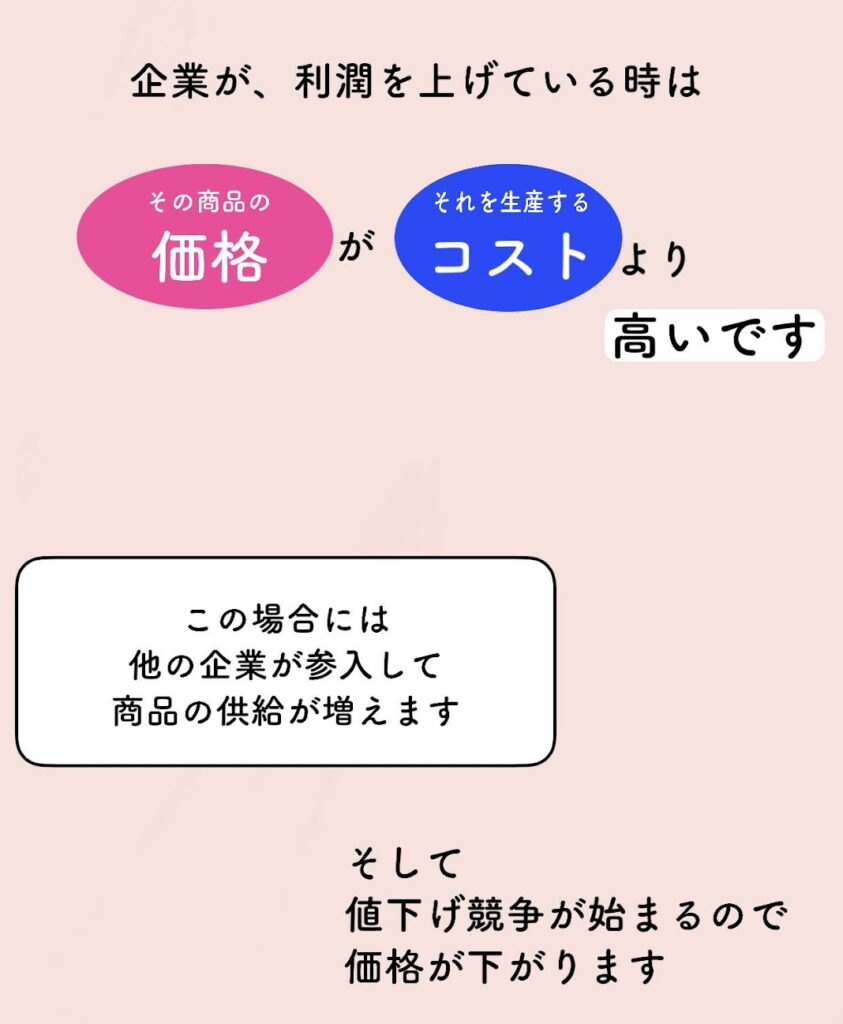

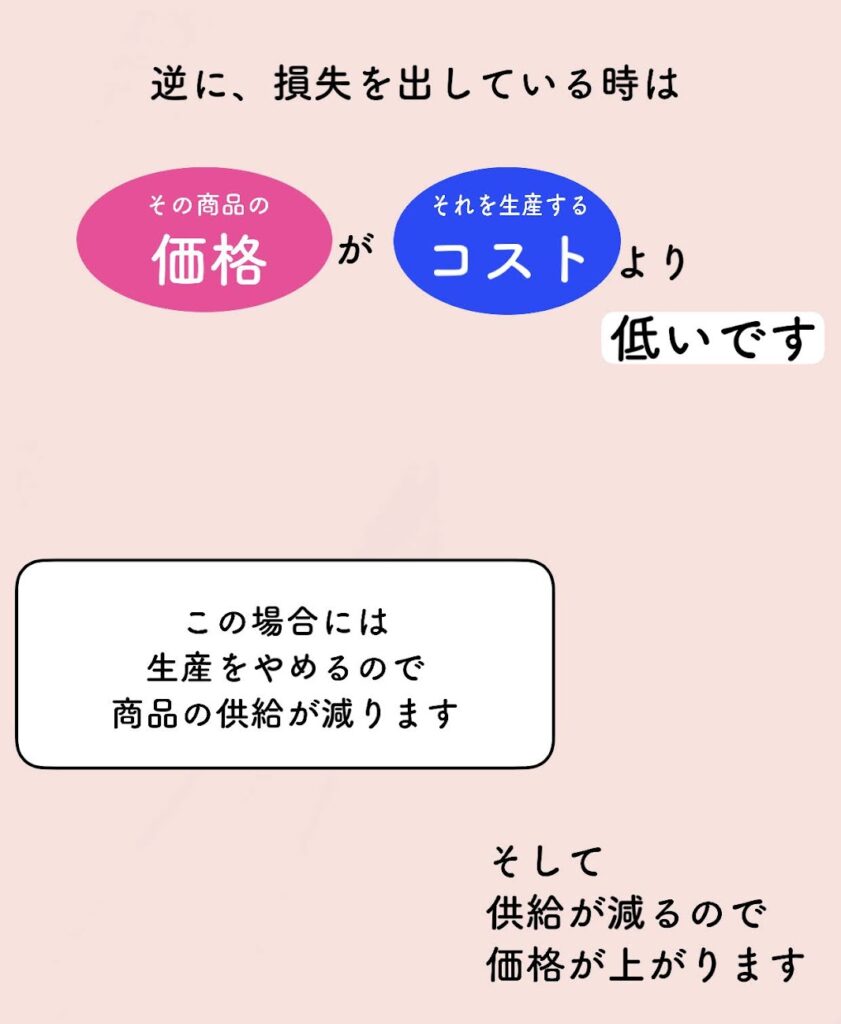

一方で、資本主義では、需要と供給を見て、価格を決めます。

だから、資本主義では、正しく価格をつけることができます。

競争が行われている時、みんなが欲しいと思えば値段が上がり、欲しくなくなれば値段は下がります。

資本主義では、妥当な値段が決まるのです。

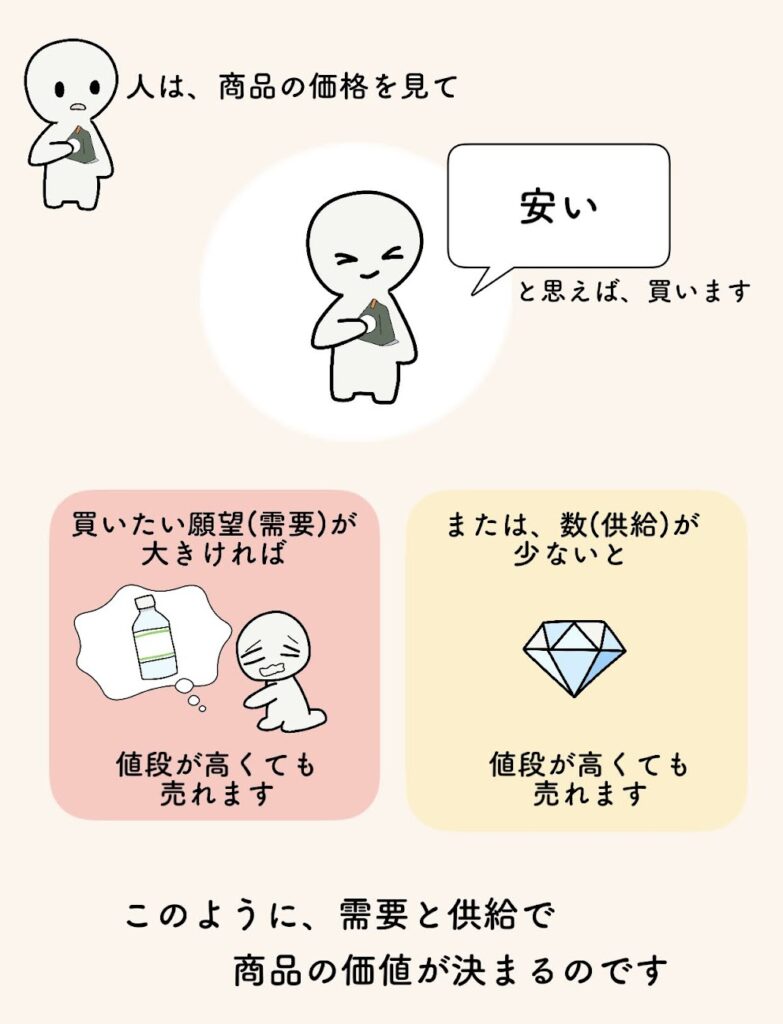

資本主義の価格の決まり方

人々は、複雑な計算をしなくても、価格を見れば、需要や供給が分かります。

それが、ハイエクの考えです。

資本主義の優れている点は、「正しい価格」を知ることができる事です。

消費者の需要があるかどうかは、価格を見れば分かるのです。

たくさん売れれば、需要があるということです。

あまり売れなければ、需要がないということです。

価格を見れば、売れてるか、売れてないかが分かります。

売れるか売れないかを見れば、企業は「価格をどれくらいにするべきか」を知ることができます。

誰かが、計算をしなくても、正しい価格を知ることができるのです。

以上の理由により、資本主義の方が、正しい価格を知ることができると、ハイエクは考えました。

共産主義の価格の決まり方

共産主義は労働価値説で値段を決めようとします。

労働価値説というのは、誰の労働価値も同じでありるという考え方です。

「時間と労働者の数」によって、価値が分かるというものです。

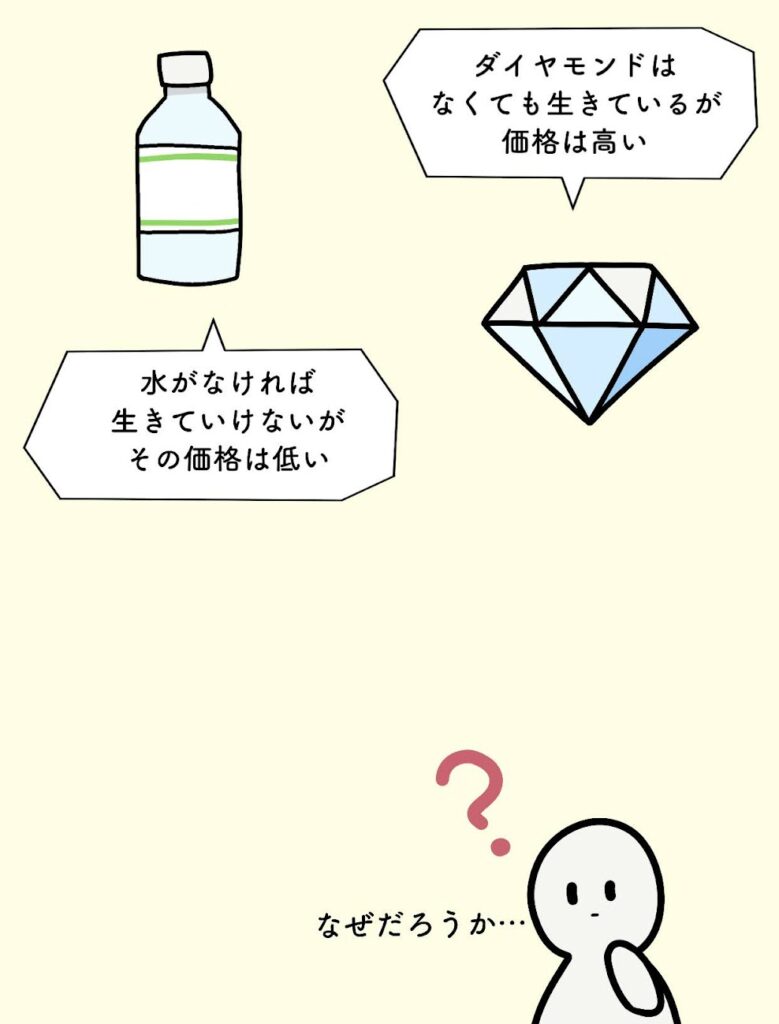

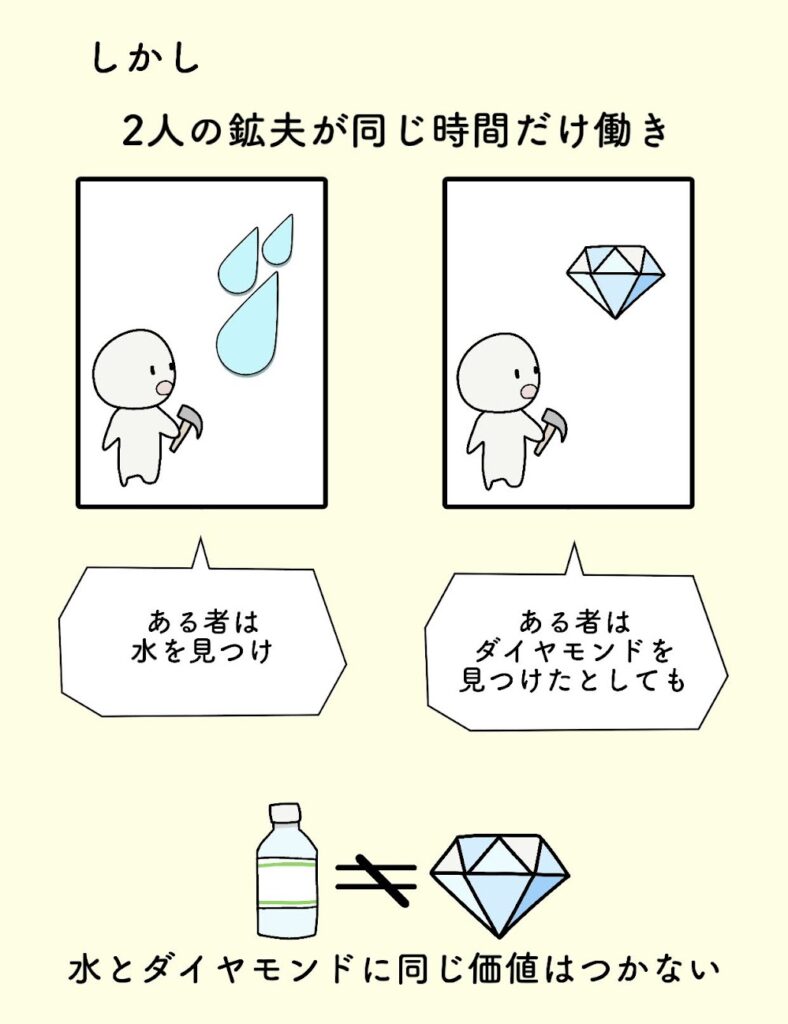

例えば、水とダイヤモンドを比べた場合

アダムスミスは、労働価値説を考えました。

つまり、ダイヤモンドの方が、たくさんの労働力が必要だから、ダイヤモンドが高いと考えたのです。

だから、労働力がたくさんかかるかどうかは、価格に関係ありません。

こういう労働価値説で説明できない現象はたくさんあります。

同じ労働時間をかけた商品でも、市場での価値は異なるのです。

マルクスもこの矛盾を説明しようとしましたが、できませんでした。

だから、ハイエクは、労働価値説は、正しくないと考えました。

社会主義では、正しい価格を知ることができません。

なぜなら、需要と供給で価格を決めるわけではないからです。

例えば、消費者にアンケートをとって集計するというやり方があると思います。

しかし、計算して価格をつけると言った作業を何百万種類もある商品に行なうには、膨大な時間が必要です。

そのため、正しい資源配分を決めることは不可能なのです。

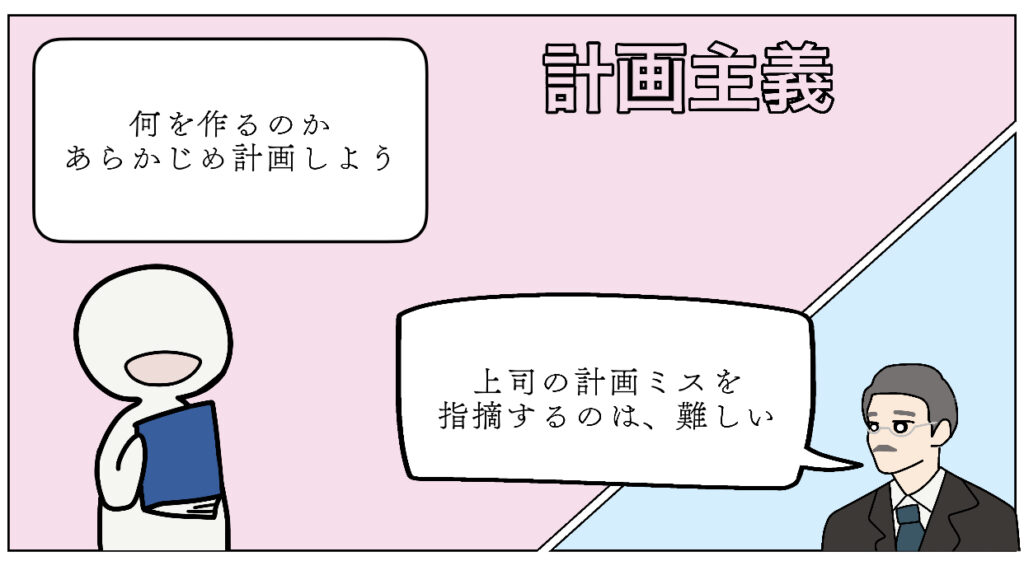

計画経済では「何をつくるべきか」分からない

計画経済のデメリットは、「何をつくるべきか」分からないことです。

資本主義経済では、商品が市場で売れるかどうかをみて、「どれくらい生産するのか」を見ればいいです。

しかし、計画経済では、「何を作るか」を決めるところで挫折してしまいます。

消費者の目的を、例えばアンケートで集計するとしても、その好みは多様で、いつも変化しています。

そのため、そのデータを常に収集し続けることは難しいのです。

このような事情があり、現実の社会主義国では、組織的な計画手法はまったく使われませんでした。

現実には、政府がテキトーに目標を設定して、各工場に割り当てました。

そして、それがうまくいかないと、場当たり的に割り当てを変更したのです。

そのため、社会主義はうまくいきませんでした。

計画経済では、「何を作るか」を決めることができないのです。

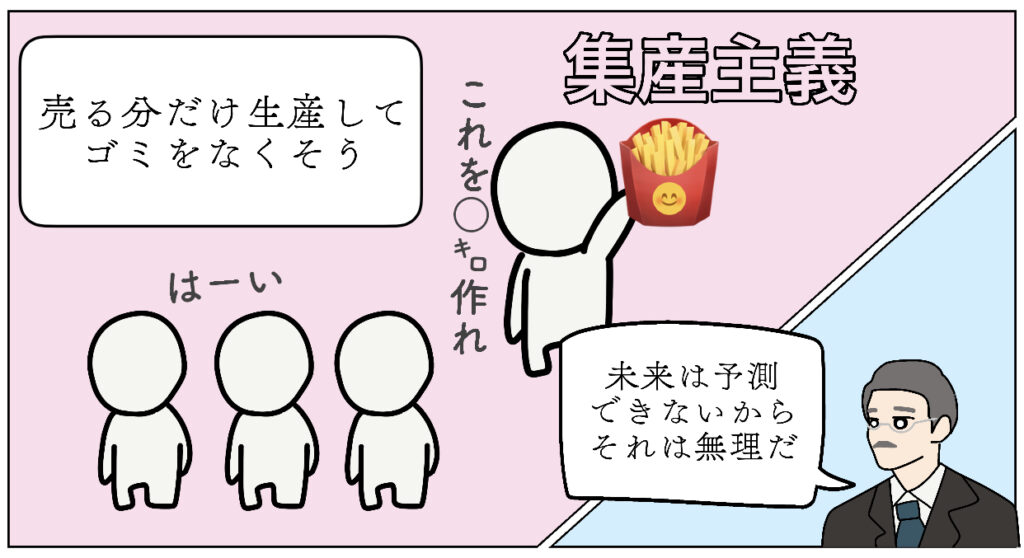

未来は予想できない

マルクスのやり方は、何がどれくらい売れるのかを予測して、売れる分しか作らないというやり方です。

例えば、ハンバーガー屋さんで、「売れる分だけ作る」というやり方をすれば、ポテトが大量に廃棄されることがなくなります。

このやり方では、資源の無駄遣いがなくなります。

しかし、ハイエクは、そのやり方に反対しています。

なぜなら、未来は予測できないからです。

たしかに、「効率的に仕事がしたい」「将来を予測して行動したい」という欲望をみんな持っています。

だから、「計画をしたい」と思うのです。

しかし、未来は予測できないものです。

例えば、こんなにコロナが流行るなんて、10年前は予測してなかったと思います。

どんなに頭が良い人でも、未来は予測できないのです。

計画主義は、失敗を予測できない

計画主義のデメリットは、失敗を予測できなくなる事です。

平等主義は、才能を否定する

平等主義のデメリットは、才能を否定することです。

共産主義は、平等を大切にします。

しかし、それは才能を否定することなのです。

ハイエクは、才能を生かすべきだと考えました。

今までの文明が発展したのは、才能を活用していたからなのです。

全体主義は道徳がなくなる

マルクスは、全体主義という考え方をしています。

全体主義とは、「みんなで同じ価値観を持とう」みたいな感じです。

「これが道徳です」というものが存在していて、その用意された道徳に従うのが、全体主義です。

ハイエクが全体主義に強く批判的だった理由の一つはまさに、

「これが正しい道徳だ」と一つの価値観を社会全体に押しつけることが、自由を奪う第一歩になる

という深い危機感からです。

ハイエクは『隷属への道(The Road to Serfdom)』の中でこう主張しています:

「善意であっても、国家が『これが正義』『これが道徳』と決め、それに従わせようとすると、

最終的には自由な思考や行動が許されなくなる」

ハイエクの考えでは、道徳や価値観は人それぞれ異なり、社会の中に多様であいまいな価値観が共存しているのが自然です。

それを無理にまとめて、「これが正しい生き方です」と決めると、どうなるでしょうか?

- 「それに反対する人」は、悪・敵・処罰すべき存在とみなされる

- 政府が「正しい道徳」を守るために、言論や行動を監視・制限しはじめる

- そして、自由な社会が静かに壊れていく

ハイエクは、ひとつの道徳や理想を「国家が正しい」と決め、それに従わせること自体が危険だと考えました。

「多様な価値観がせめぎ合いながらも共存できる社会」

こそが自由で開かれた文明社会であり、

「これが唯一の正しさ」とする道は、全体主義=隷属への道につながると警告したのです。

全体主義の良いところは、平等を大切にすることです。

そのため「道徳的な」体制と思われているのです。

しかし、実はそうではありません。

なぜなら、誰が「かわいそう」なのかは、リーダーの主観が決めるからです。

結局、全体主義で、良い思いをする人は、リーダーに媚びる人でした。

リーダーがどう思っているのかが大事なのです。

リーダーに反いた人は、抹殺されることもあります。

全体主義の中では、「本物の道徳」はなくなってしまうのです。

なぜなら、そこでは自分で考えて選ぶ自由が奪われ、「正しさ」が命令として上から与えられるからです。

道徳が消える理由

①道徳とはなにか

まず、ハイエクや自由主義の立場では、道徳とは「自分で考え、判断して、行動する中で生まれるもの」です。

人は「これをしたらよいか悪いか」「これは人として正しいかどうか」を自由に考え、悩み、選びます。

その選択の自由があるからこそ、そこに「道徳的な行動」が生まれるのです。

②全体主義の場合

しかし、全体主義では、次のようなことが起こります。

- 国家や党、指導者が「これが正しい」「これが善」と決める

- すべての人は、それに従わなければならない

- 異なる考え方や疑問は「悪」とみなされ、抑圧される

つまり、個人が「自分の頭で道徳を考える自由」がなくなるんです。

③なぜ道徳が消えてしまうのか

全体主義の中で「正しい行動」とされることは、

自分で考えた善悪ではなく「命令されたことに従ったかどうか」で決まります。

結果的に、本当の意味での「道徳的な判断」や「良心に従う行動」は消えてしまうのです。

ハイエクは、こう警告しています:

「強制のもとにある行動は、道徳ではない」

「道徳とは、人が自由な選択をする中で、責任をもって行うことに意味がある」

全体主義の中では、人は「命令に従うだけの存在」になり、

たとえ正しいことをしていても、それは自由な判断ではなく、単なる服従になります。

つまり

「自由な心がない社会」には、「本当の道徳」も育たないのです。

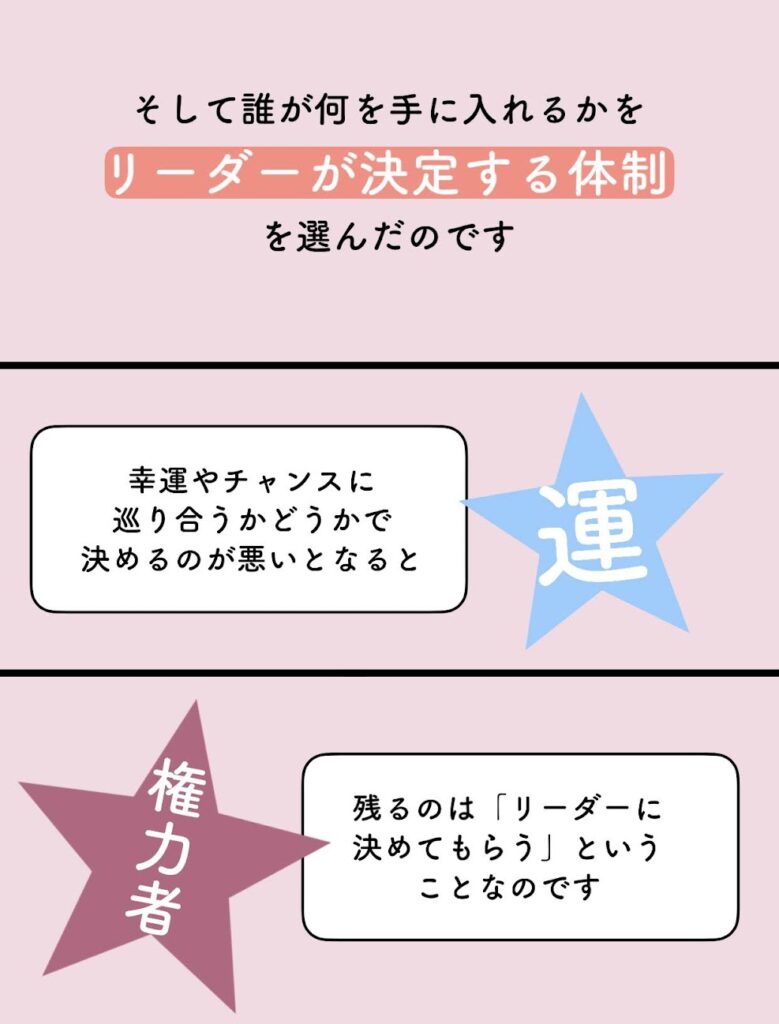

特権のための争い

共産主義のもう1つのデメリットは、特権のための争いが始まってしまうことです。

共産主義では、権力者にごますりをするしか生きる道がありません。

資本主義では、競争体制があることによって、少数の権力者にごますりをするしか生きる道がない社会に陥らずに済んでいるのです。

技術革新による失業は、いくらでも起きます。

しかし、これを救おうとすると、特権になってしまいます。

公共事業で失業を解決しようとすると、特権になります。

個人の努力と結果が必ずしも釣り合わない事態が起こります。

たとえば、マッチの職人になったのに、ライターが発明されてしまったために、マッチが使われなくなれば、マッチ職人にとっては、今までの努力が水の泡になります。

たしかに可哀想だし、助けてあげたくなる気持ちが出てきます。

しかし、助けたら問題が起きるのです。

かわいそうな人を助けていたら、「助けてもらうこと」を争って求めるようになり、ついにそのためには自由を放棄することになるのです。

「特権としての保障」を争って求めるようになれば

最後には、そのためには自由を放棄するという代償も惜しまなくなるかもしれないのです。

ハイエクの考え方

今まで、マルクス批判やケインズ批判を見てきました。

では、ハイエクは、どのようなやり方が好ましいと考えたのでしょうか?

見ていきます。

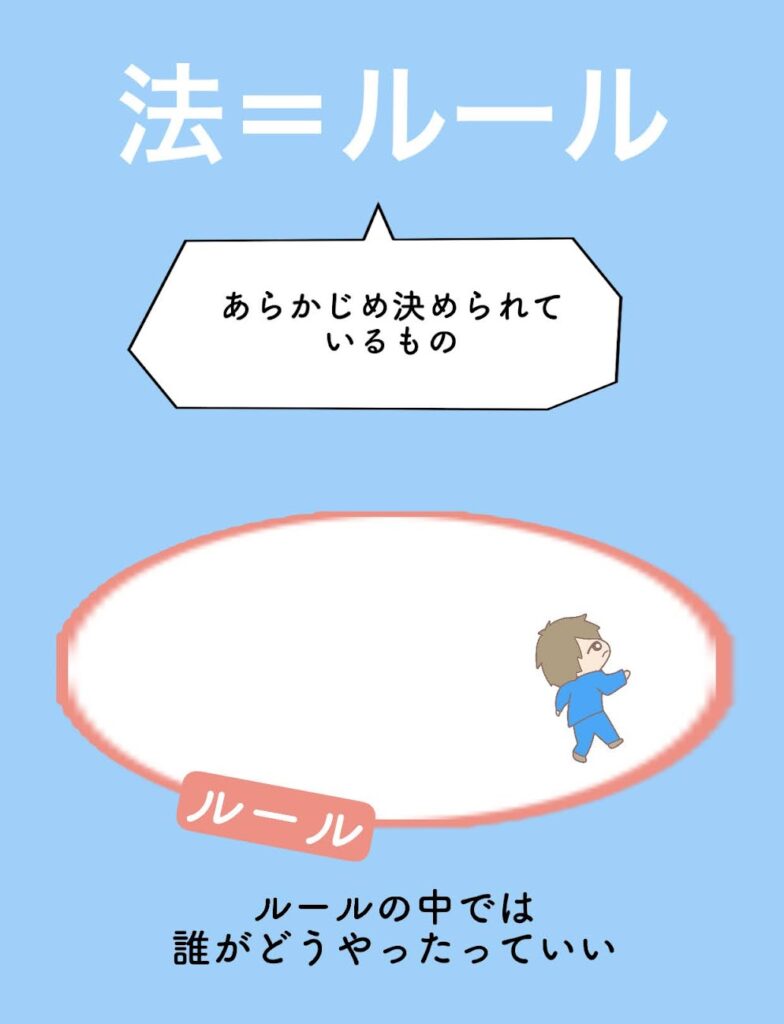

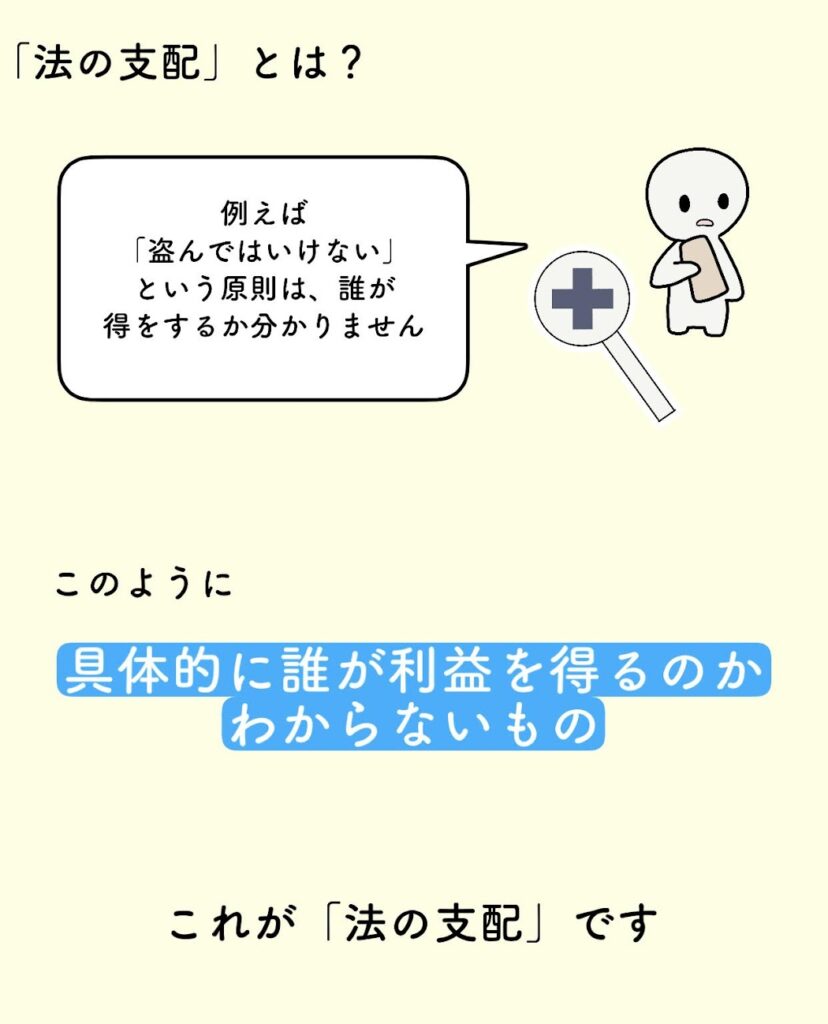

法の支配

ハイエクは、法の支配が大切だと考えました。

ハイエクはこう考えていました。

「えらい人の気分や命令で社会が動くんじゃなくて、みんなが守るルール(=法律)によって社会が動くべきだ」

これが「法の支配(Rule of Law)」という考え方です。

「法の支配」とは「明確に決定され、前もって公表されているルール」によって規制される体制のことです。

法はゲームのルールみたいなものです。

ゲームのルール内で個人は自由に目的を追求することができるのです。

ルールを持った体制が「法の支配」です。

「法の支配」は、自由競争をする人間にとって、ただの道具の一つです。

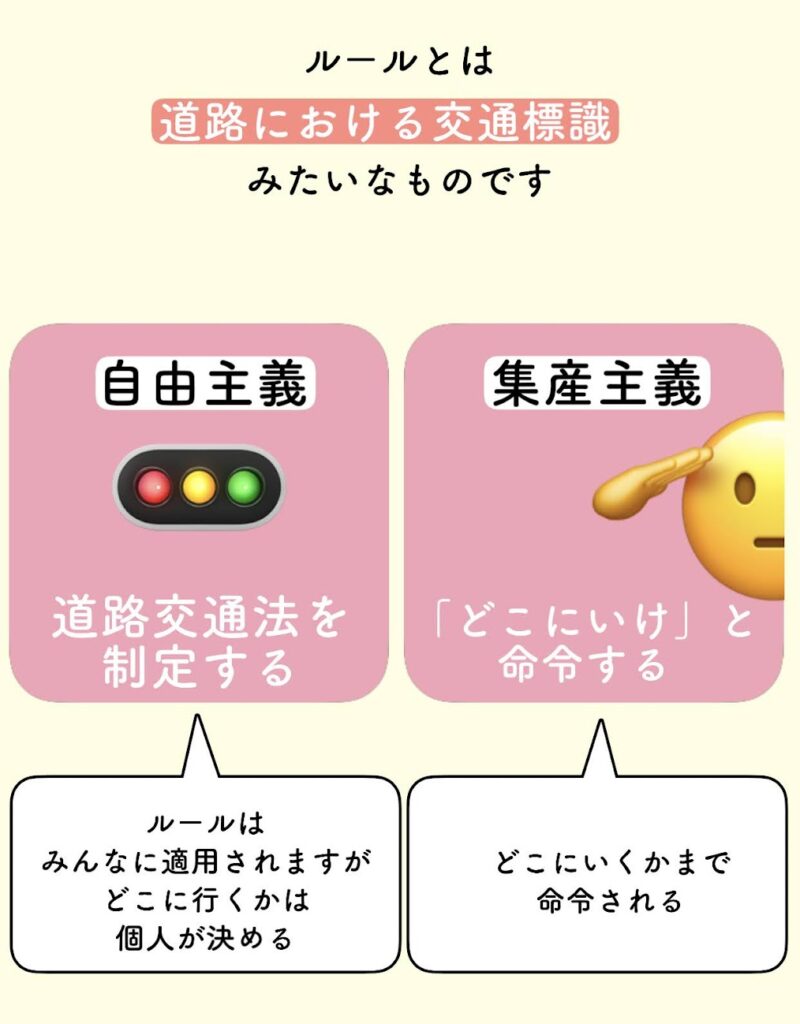

ルールとは、道路における交通標識みたいなものです。

ルールによってもたらされる具体的な効果は分かりません。

しかし、全体として利益になるものです。

「法の支配」は形式上のルールだとハイエクは考えます。

形式上というのは、誰が得をするかわからないけれども、原則として決められているという意味です。

最後に

ハイエクの主張は、「自生的秩序を守ろう」というものです。

政府が人々の生活をコントロールしなくても、自然と秩序は、出来上がっていくものなのです。