ケインズとフリードマンは、意見が対立した経済学者です。

どのような意見の違いがあったのでしょうか?

ケインズ

まず、ケインズは、イギリス出身の経済学者です。

彼が生きた時代は、1930年代の「世界恐慌」という不景気の時代です。

そのころは、4人に1人が仕事を失うほど、貧困が広がっていました。

そのため、ケインズは「まずは、失業者を救済しよう」と考えました。

ケインズ経済学は、デフレ解決に有効だと言われています。

フリードマン

一方で、フリードマンはアメリカの学者で、ケインズの後の時代の人です。

彼の時代は「インフレ(物の値段がどんどん上がって困ること)」が大きな問題でした。

フリードマンは、インフレを解決する方法について、考えました。

フリードマンは、インフレを解決することを大事にした考え方をしています。

考え方の違い

このように、ケインズとフリードマンは、生きていた時代が違うので、考え方に違いがあります。

ケインズは、景気が悪いときは、

- 国がもっとお金を使う(公共事業を増やす)

- 中央銀行が金利を下げて、お金を借りやすくする

といったやり方で、みんなにお金を回し、買い物や投資を活発にしようと考えました。

一方で、フリードマンは、ケインズのやりかたを批判しました。

フリードマンは、政府が当てずっぽうにお金を使うことに反対でした。

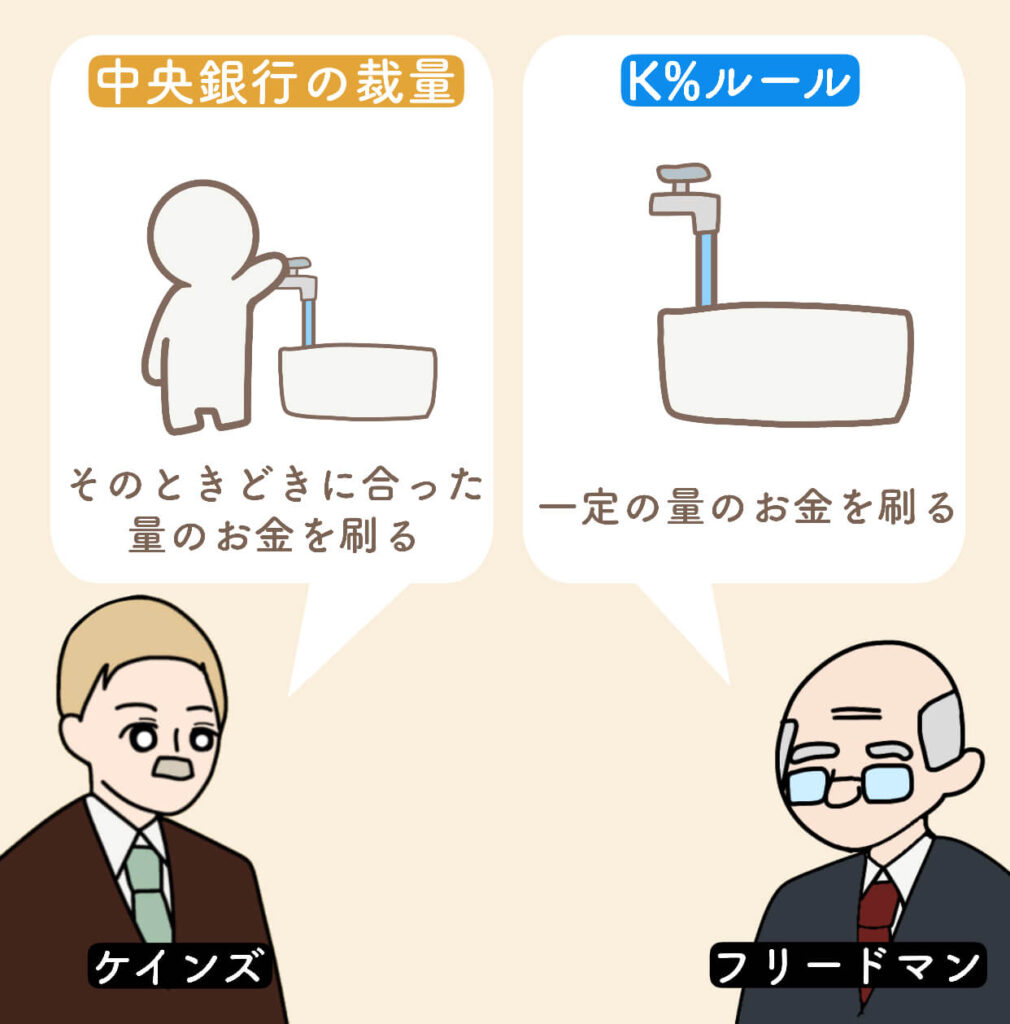

彼は「毎年、決まった量だけ、ルール通りにお金を増やすのが大事」と考えました(これを“K%ルール”といいます)。

それぞれの意見について、具体的に見ていきます。

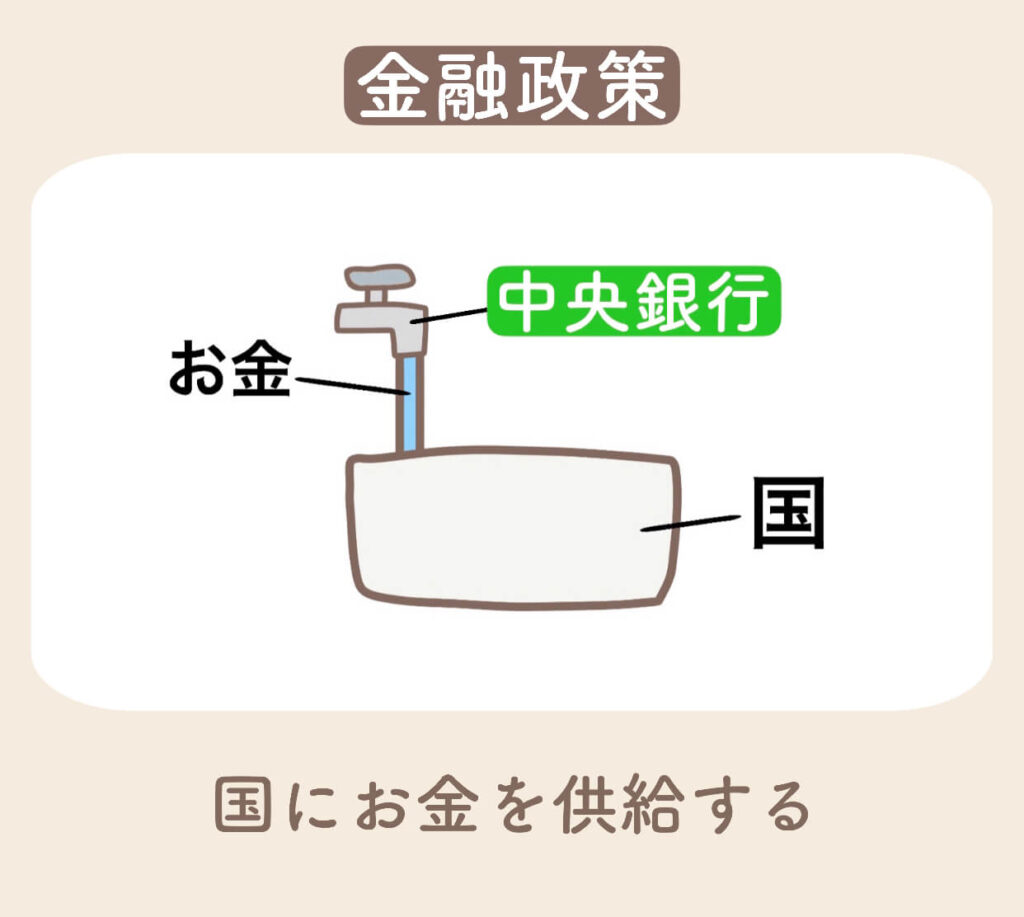

金融政策

金融政策とは、中央銀行が「世の中のお金の量」を調整することです。

たとえるなら、「蛇口から水を出すように」お金の量をコントロールする感じです。

中央銀行は、水道の蛇口みたいです。

お金をじゃぶじゃぶ出すこともできます。

しかし、どれくらいお金を刷るのかの加減は難しいです。

ケインズ

まずは、ケインズの意見です。

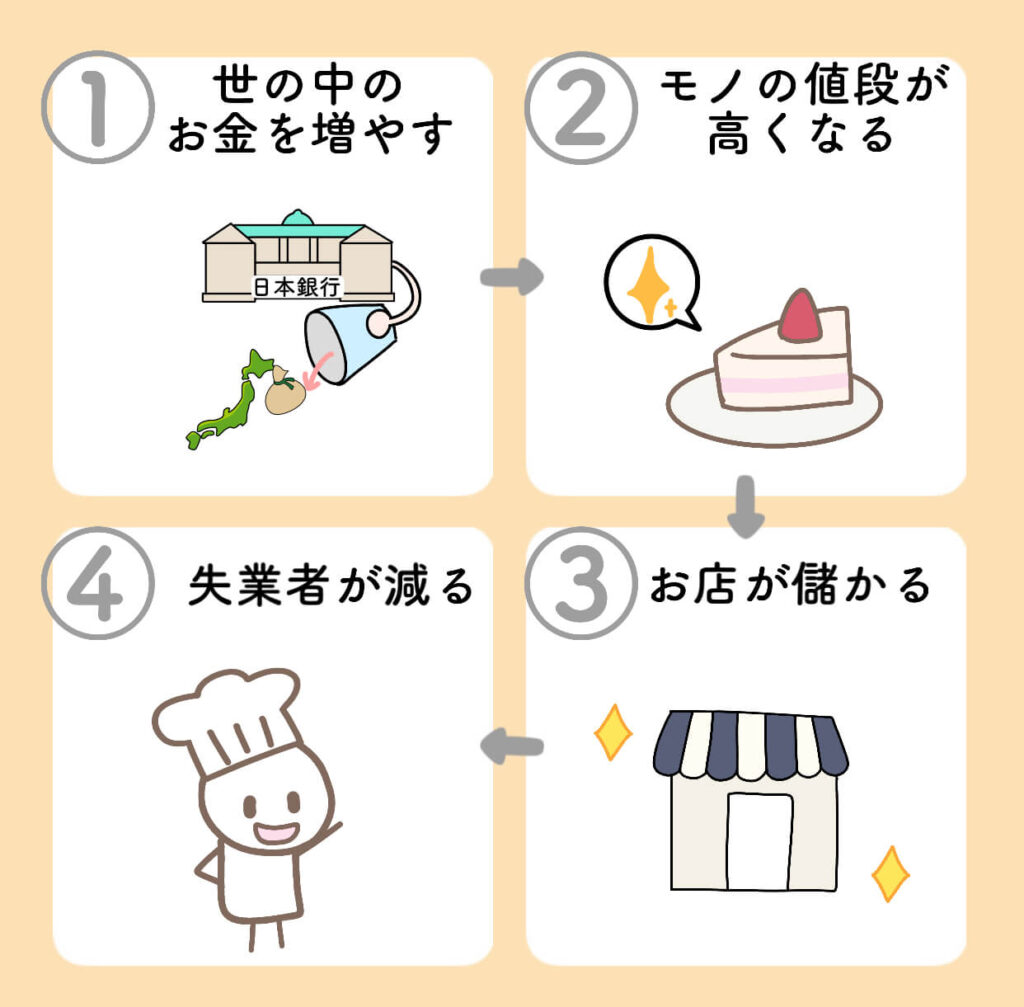

ケインズは、景気が悪い時は、国のお金をじゃぶじゃぶ増やすと、景気が良くなると考えています。

景気が悪い時は、お金をジャブジャブ出せば、町にお金が溢れます。

そして、国民がいっせいにみんなお金持ちになれば、買い物をする人が増えます。

買い物をするお客さんが増えれば、お店が儲かり、景気が良くなります。

「こうすることで、仕事が生まれ、景気がよくなる」と、ケインズは考えました。

さらに、お店が儲かれば、お店が忙しくなって、新しく人を雇います。

つまり、働き口が増えます。

こうして、失業者を減らすことができるのです。

また、パンがよく売れる時は、パン屋さんはお店を大きくしようと考えます。

つまり、設備投資が増えます。

このように、ケインズは、世の中のお金が増えることで、景気が良くなると考えました。

ケインズは「ガンガンお金を刷ろう」という考え方をしています。

なぜなら、お金が増えて、国民がお金をもらったら、国民が豊かになるからです。

「お金をたくさん刷って、デフレを解決するべきだ」とケインズは考えています。

フリードマン

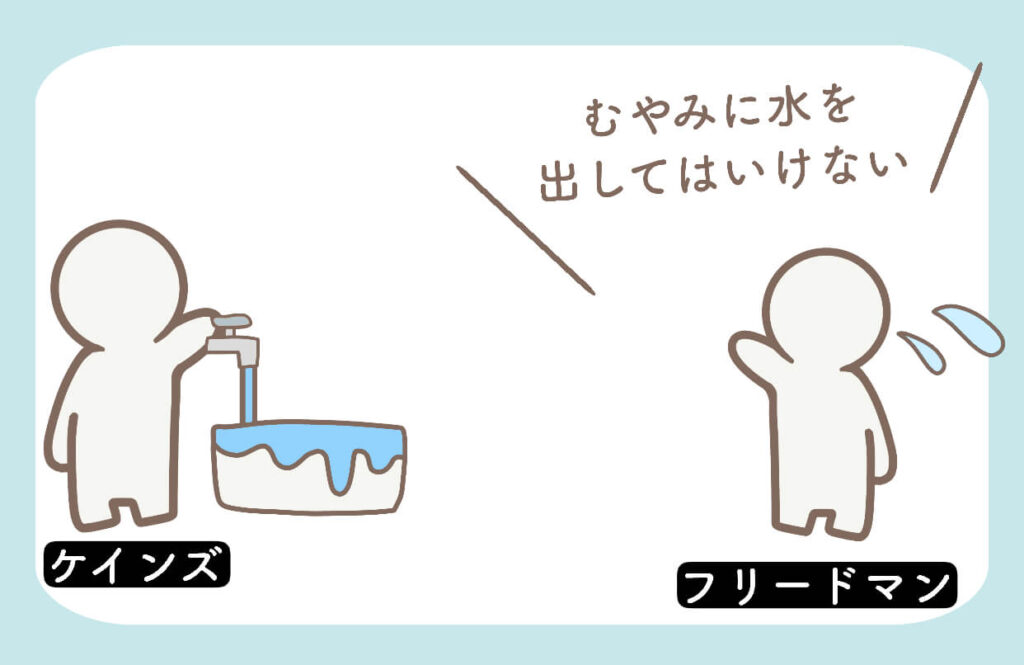

フリードマンは、ケインズのやり方は、裁量的すぎてダメだと言います。

フリードマンのいう「裁量的」とは、「当てずっぽう」というニュアンスです。

状況に合わせながら、その場その場で考えて、臨機応変に対応することです。

しかし、そんなやり方では、水を出しすぎてしまう危険性もあります。

フリードマンは、裁量的な金融政策に反対です。

- お金を出しすぎると、物の値段が上がりすぎる(インフレ)

- だから、一定のルールにそって、少しずつお金を増やすのがよい

フリードマンは、金融政策は、当てずっぽうにやってはいけない、と考えました。

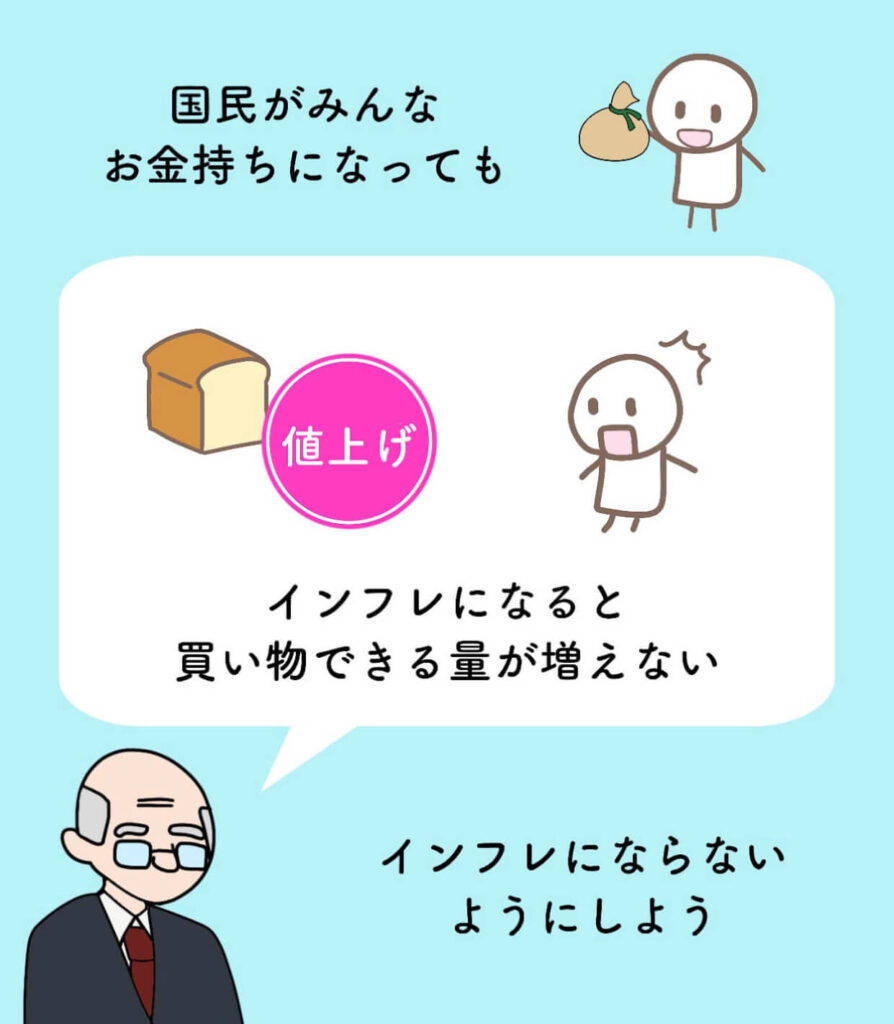

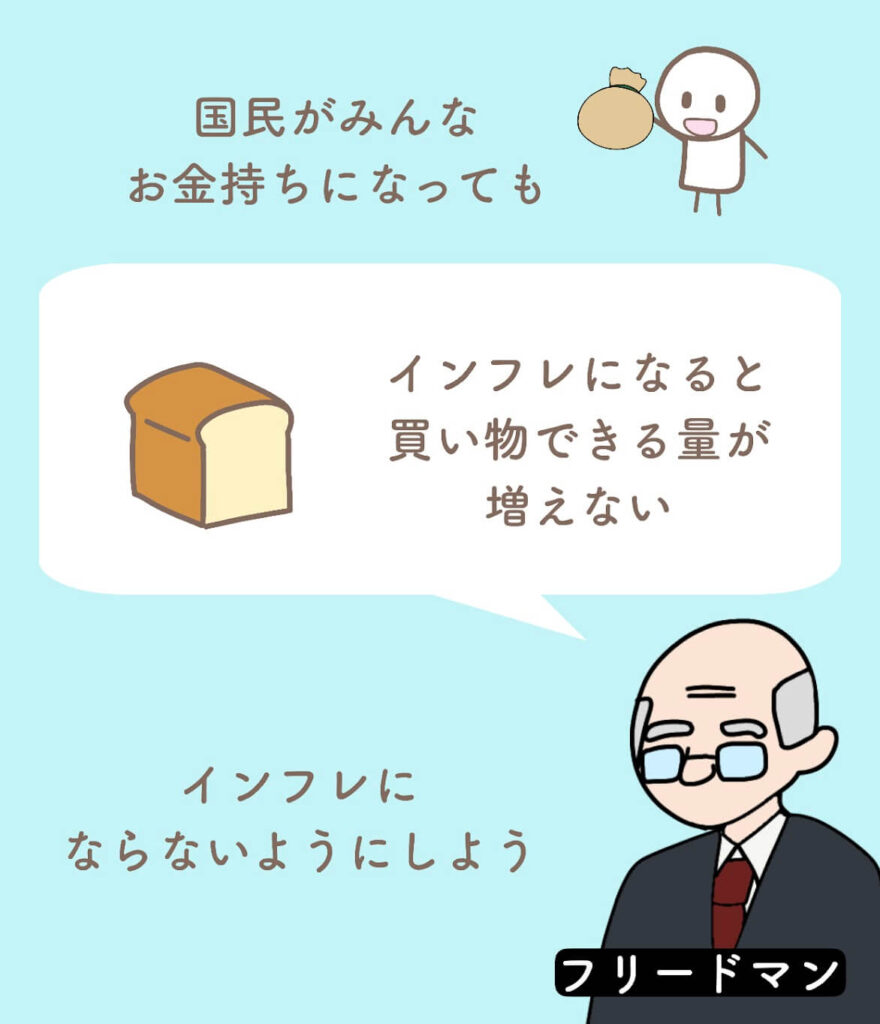

モノの量が増えていないのに、お金だけ増えてしまうと、インフレになってしまうからです。

インフレとは、お店の商品の値段がどんどん高くなることです。

国民がお金持ちになっても、お店のパンの値段が上がれば、買い物できる量は変わりません。

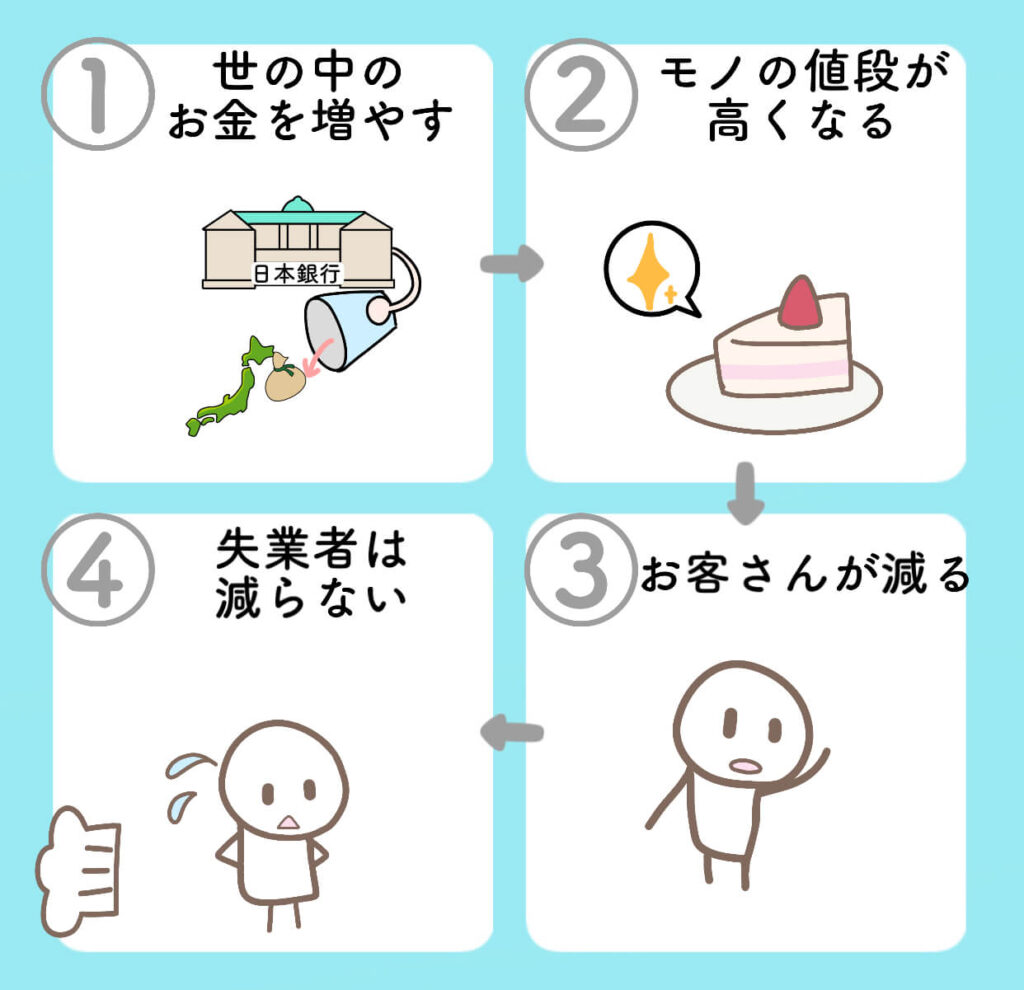

世の中のお金を増やすと、確かにお店の商品の値段が高くなります。

しかし、商品が高くなったら、お客さんが減ってしまいます。

お客さんが減ってしまえば、お店側は「もっと商品を作ろう」と考えません。

そのため、人を雇うこともありません。

このような考え方をしているため、フリードマンは、物価が上がっても、失業者は減らないと考えました。

そのため、フリードマンは、国の経済成長に合わせて、ルールに基づいて、一定の割合でお金を増やすべきだと考えました。

これを、K%ルールといいます。

フリードマンはインフレを恐れて生きています。

たくさんお金を刷りすぎては、インフレになってしまいます。

ケインズの時代は、人々はデフレに困っていましたが、フリードマンの時代は、人々はインフレに困っていました。

そのため、どんどんお金を刷るのは、インフレになるから良くない、とフリードマンは言いました。

ケインズは「中央銀行で働いてる人にお任せして、臨機応変にお金を刷ってもらおう」と考えていました。

しかし、フリードマンは「中央銀行にお任せ」は良くないと考えました。

人は正しい判断ができない時が多いからです。

そのため、あらかじめルールを決めて、ルール通りに一定の量だけ、お金をするべきだと主張しました。

これをフリードマンはK%ルールと呼びました。

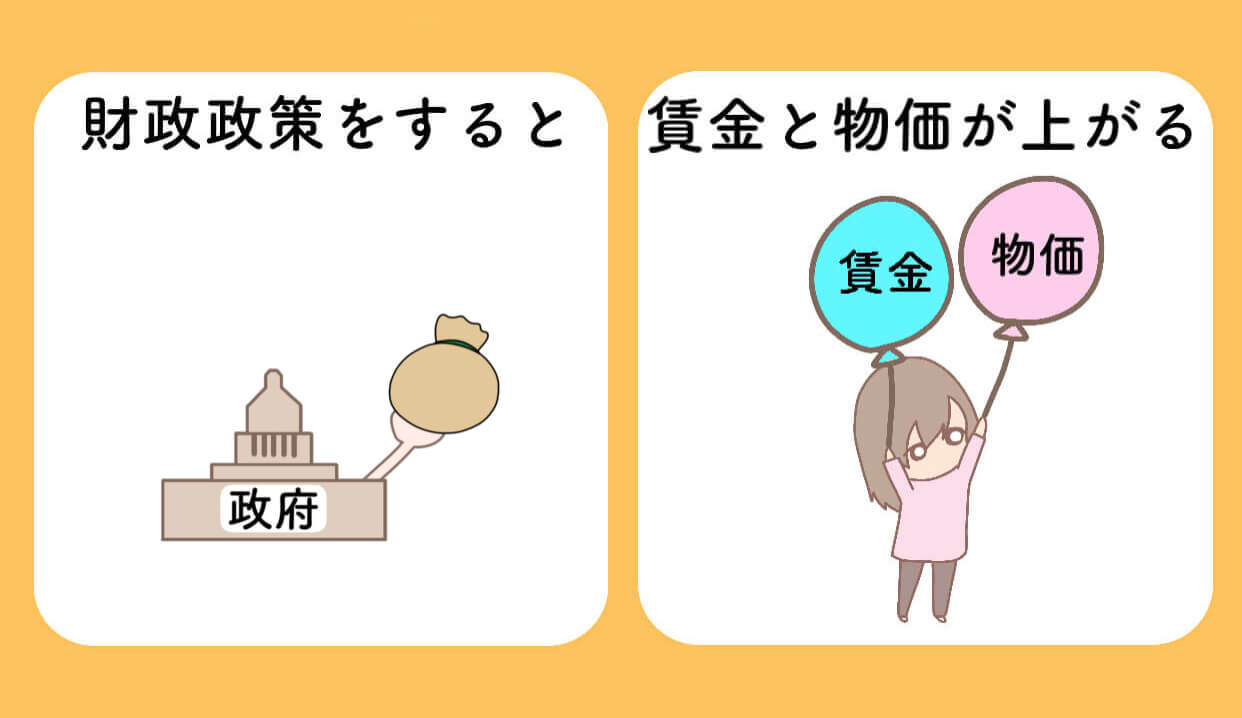

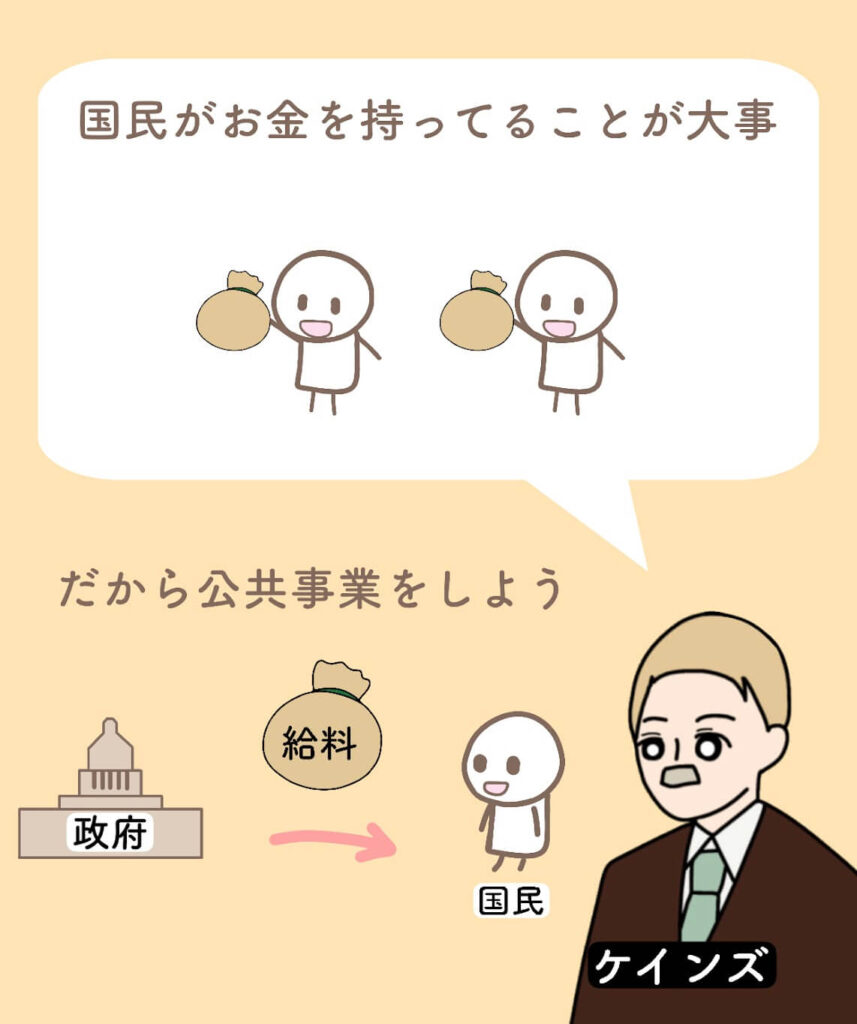

財政政策

ケインズは、財政政策に賛成しています。

一方で、フリードマンは財政政策に反対しています。

ケインズ

まず、ケインズの考え方からです。

財政政策とは、道路を作ったり、学校を建てたりする「公共事業」と「減税・増税」のことです。

- 国が公共事業をして、仕事を作れば、失業が減る

- 税金を下げて、みんなが買い物しやすくすれば、景気がよくなる

公共事業をするということは、働き口を増やすということです。

働き口が増えれば、失業者は働きやすくなります。

そして、失業者が労働者になることで、彼らの所得が増えます。

労働者は、給料をもらったら買い物をします。

こうして景気が良くなるのです。

ケインズは、財政政策をすることで、国民の所得が増えたら、失業率が減る、と考えています。

フリードマン

一方で、フリードマンは、財政政策に反対しています。

国民の所得が増えて、国民が買い物をするようになると、モノが高くても売れるようになります。

そして、物価が上がります。お店のモノの値段が高くなります。

どんどん値上がりすることは、お客さんにとっては、悲しいです。

そのため、買い物する人は減ります。

だから、財政政策で景気をよくすることはできない、とフリードマンは考えます。

- 所得が増えると、物の値段も上がるので、買い物はあまり増えない

- だから、公共事業や減税は、あまり意味がない!

財政政策のメリットは、失業率が下がることです。

しかし、デメリットは、インフレになることです。

お店のモノの値段が高くなると、買い物する人が減るから、お店は儲からない、とフリードマンは考えました。

インフレとデフレの考え方

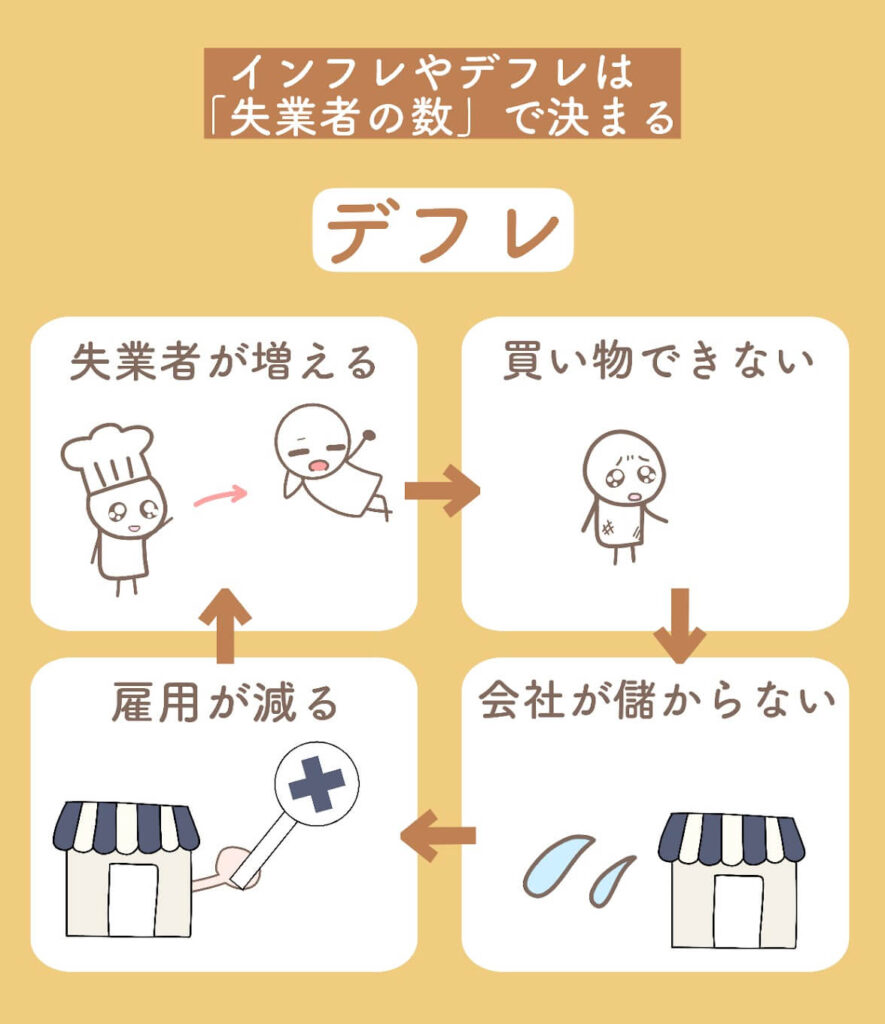

ケインズとフリードマンは、インフレ・デフレが起きる理由についても考え方が違います。

ケインズ

ケインズは、インフレ・デフレは、国にどれくらい失業者がいるのかで決まると考えています。

- 働いて給料をもらうと、買い物がたくさんできる

- だから、インフレになる

インフレの時は、商品が高く売れるということです。

商品が高く売れるなら、会社が儲かります。

そして、従業員にたくさん給料を払えます。

そして、商品が高く売れるうちに、もっと商品をたくさん売ろうと考えて、新しい従業員を雇います。

つまり、インフレになると、働き口が増えるのです。

逆に、デフレの時は、商品を安くしないと売れない状態になっています。

商品を安くしないと売れない時は、お店が儲かりません。

つまり、従業員に賃金が払えなくなり、クビにしないといけなくなるのです。

こうして、クビになる人が現れます。

ケインズは、インフレとデフレを操作するには、有効需要を調整したらいいと考えました。

有効需要とは、「欲しいという気持ち」と「お金」がある状態です。

景気が悪い時は、国民は「欲しいという気持ち」はありますが、「お金」がありません。

そのため、国民に「お金」を与えることで、有効需要が増えます。

お金を得た国民は、買い物をします。

買い物をする人が増えたら、物価が上がるのです。

フリードマン

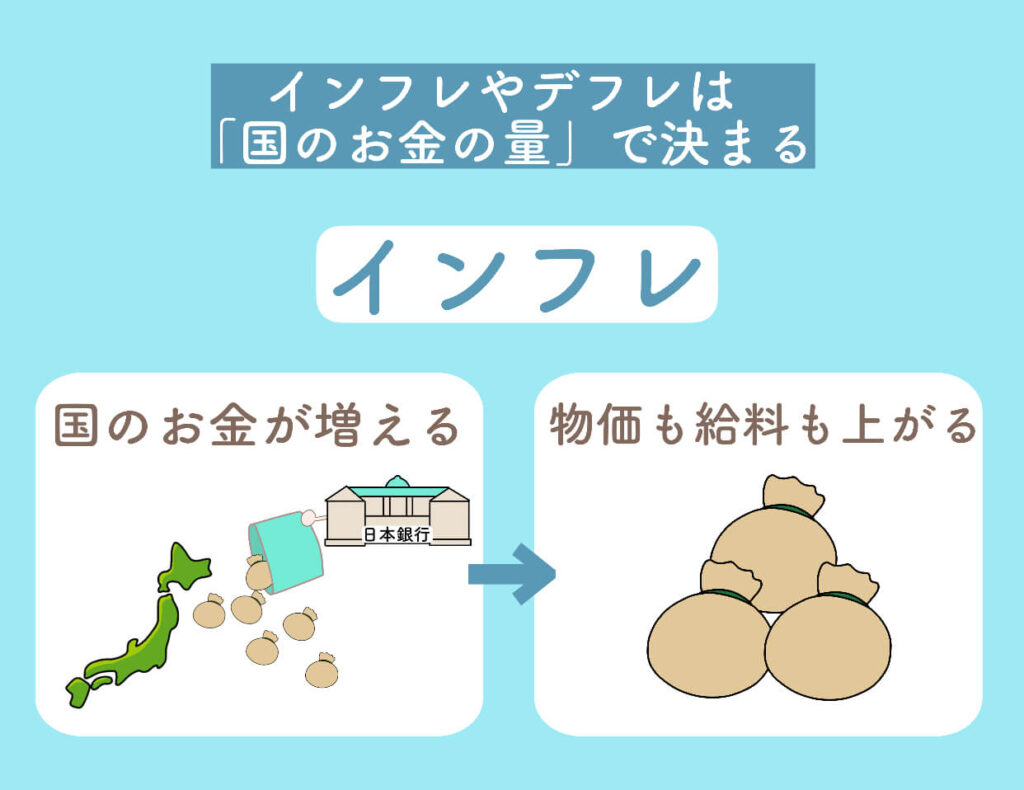

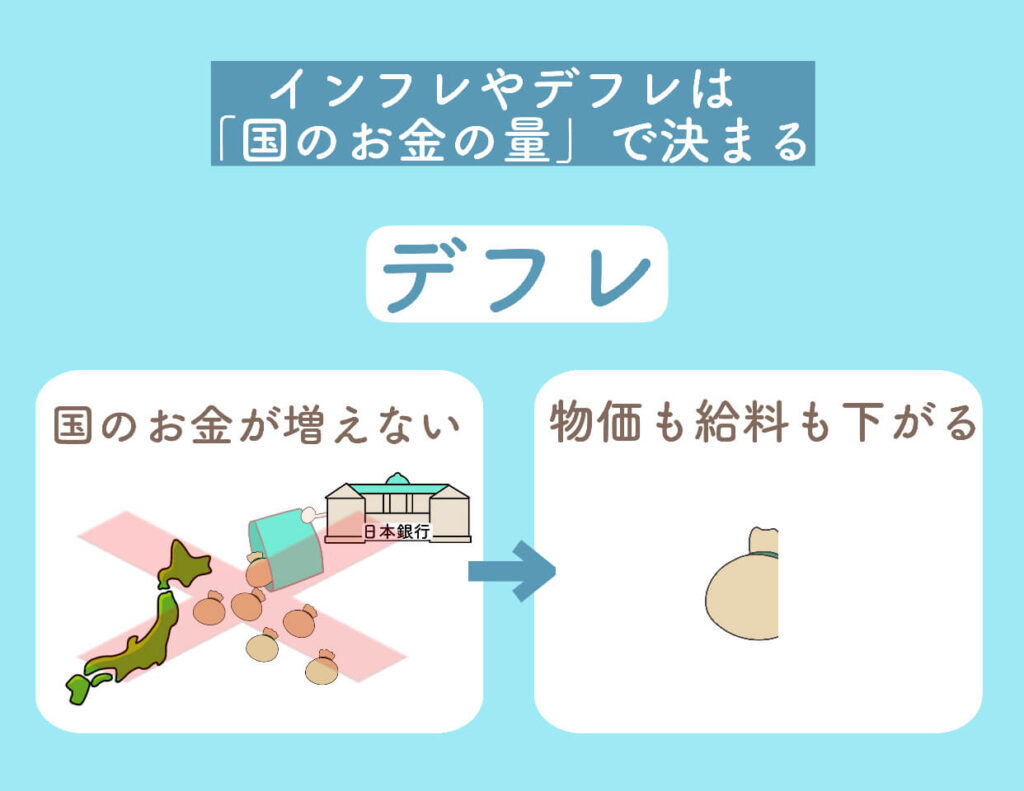

フリードマンは、インフレ、デフレは、国にどれくらいお金があるのかで決まると考えています。

- お金が増えればインフレ

- お金が減ればデフレ

→ お金の量をコントロールするのが一番大事!

国の中にお金が多い時は、物価が上がります。そして、賃金も上がります。

一方で、国の中にお金が少ない時は、物価も下がるし、賃金も下がります。

フリードマンは、インフレとデフレを操作するには、世の中のお金の供給量を調整したらいいと考えました。

-

- 世の中のお金の供給量を調整する

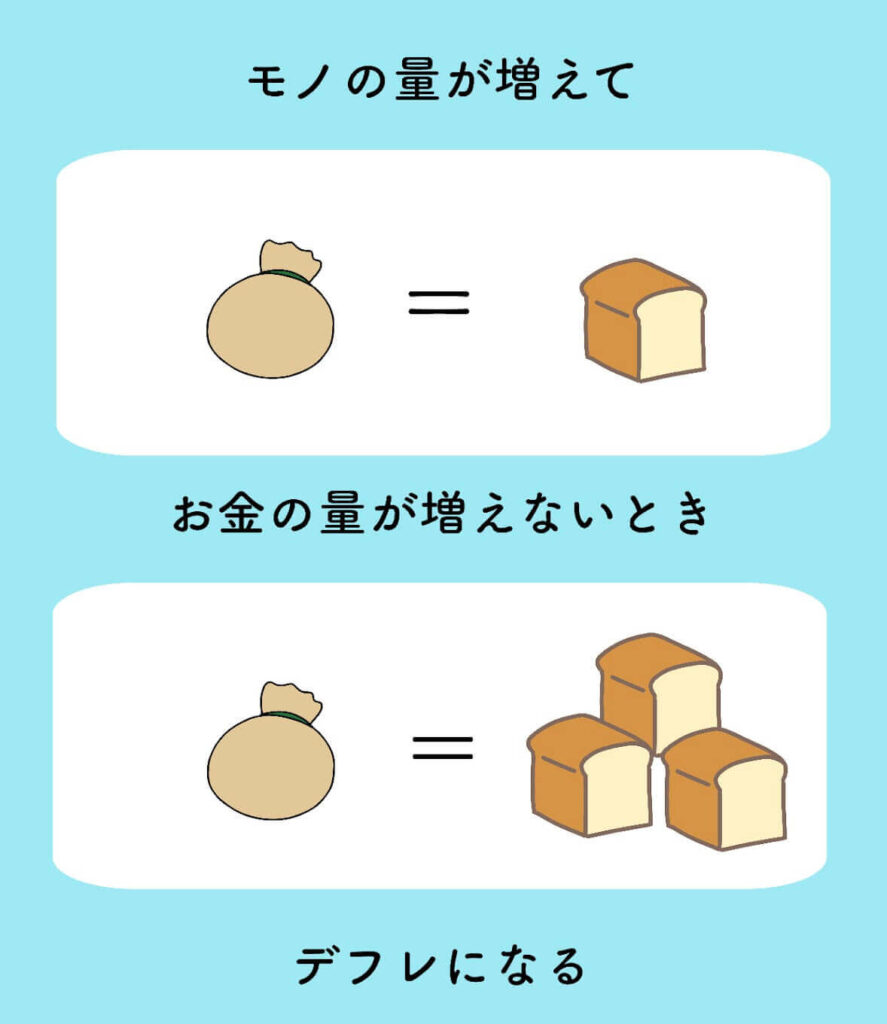

- お金の量を一定にしないと自動的にデフレになる

- モノの増加に合わせてお金の量を増やす

- 増やしすぎるとインフレになるので注意が必要

まず、世の中のお金の量を変化させない場合、自動的にデフレになります。

なぜなら、世の中のモノの量は増えているからです。

そのため、モノの量が増えるスピードに合わせて、お金の量を増やしてあげる必要があるのです。

しかし、お金を増やしすぎるとインフレになるので、注意が必要なのです。

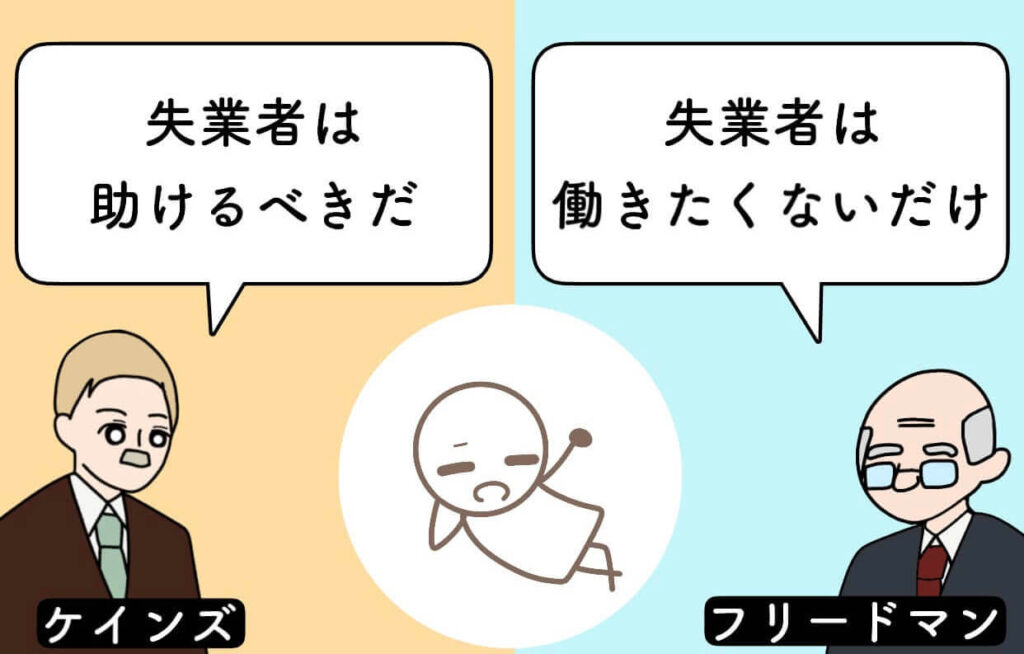

失業者

次に、失業者についてのケインズとフリードマンの考え方の違いについてです。

ケインズ

ケインズは、失業者が増える理由は、「仕事が足りないから」だと考えました。

ケインズが生きていた時代は、世界恐慌が起きていました。

4人に1人が失業者だったのです。

これほど多くの人が「怠けたいから」失業しているなんて、ありえません。

仕事がないだけなのです。

そのためケインズは、働き口を増やすことが必要だと考えました。

フリードマン

一方で、フリードマンは、失業者は働きたくないだけだと考えます。

働きたいのに働けない人なんていなくて、失業者は、実は「仕事をえらんでいる」だけだと、主張しました。

だから、働き口を増やしたとしても、失業率は、元の水準に戻ると考えました。

ケインズが失業者を助けようとしたのに対し、フリードマンは、失業者は放置するべきだと考えました。

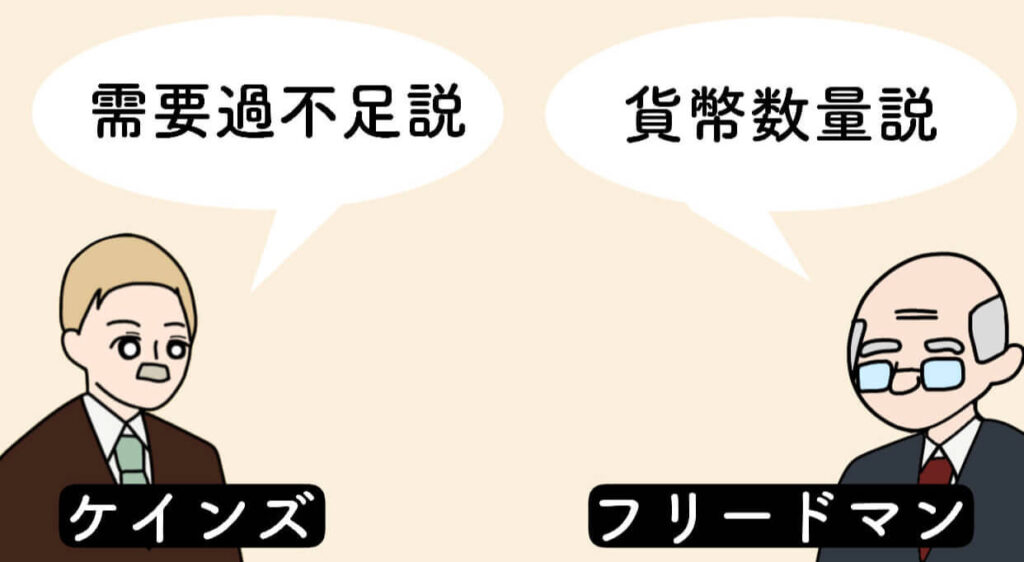

物価を一定に保つ方法

物価は一定の方がいいです。

物価を一定にするためには、なぜ、物価が上がったり下がったりするのかを理解する必要があります。

物価が上がったり下がったりする理由は、分かっていません。

二つの説があります。

・貨幣数量説

・需要過不足説

ケインズ

需要過不足説を信じているのはケインズです。

ケインズは、お客さんが商品を買ってくれる時は物価が上がり、商品を買ってくれない時は物価が下がる、と考えました。

もし、パン屋さんにパンが一つしかなくて、パンを買いたいお客さんがいっぱいいる時は、お客さんがパンを奪い合います。

このように商品をお客さんが奪い合う状況の時は、パンは高くても売れるようになります。

そのため、パン屋さんはパンの値段を高くします。

買う人が多いと、物価が上がります。

買う人が少ないと、物価が下がります。

需要が過剰なのか、不足してるのかで、物価は変化します。

それが需要過不足説の考え方です。

フリードマン

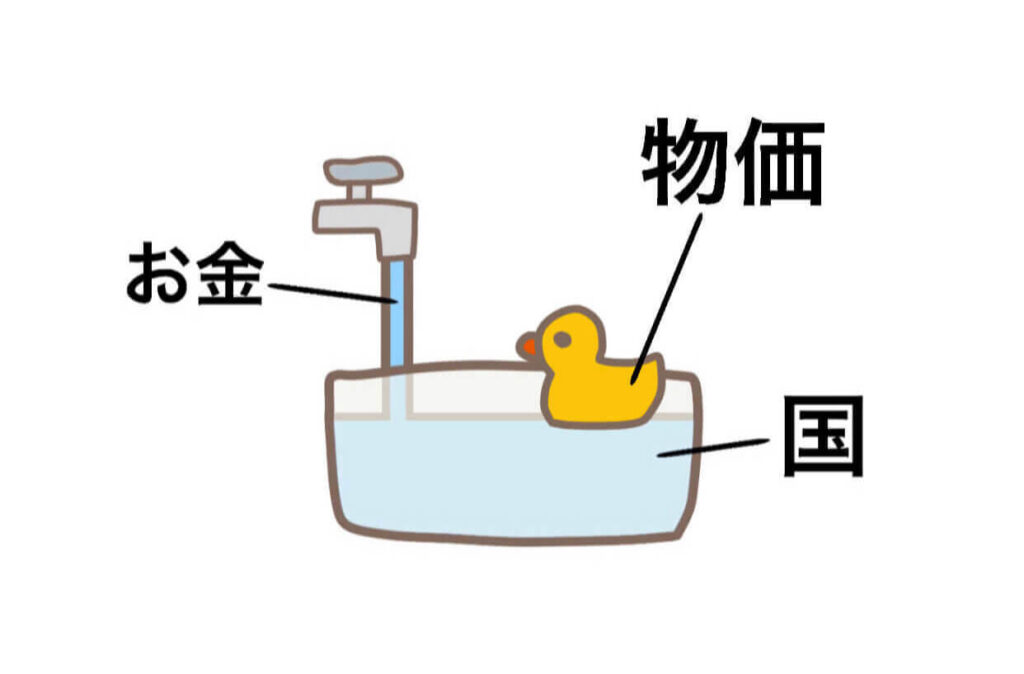

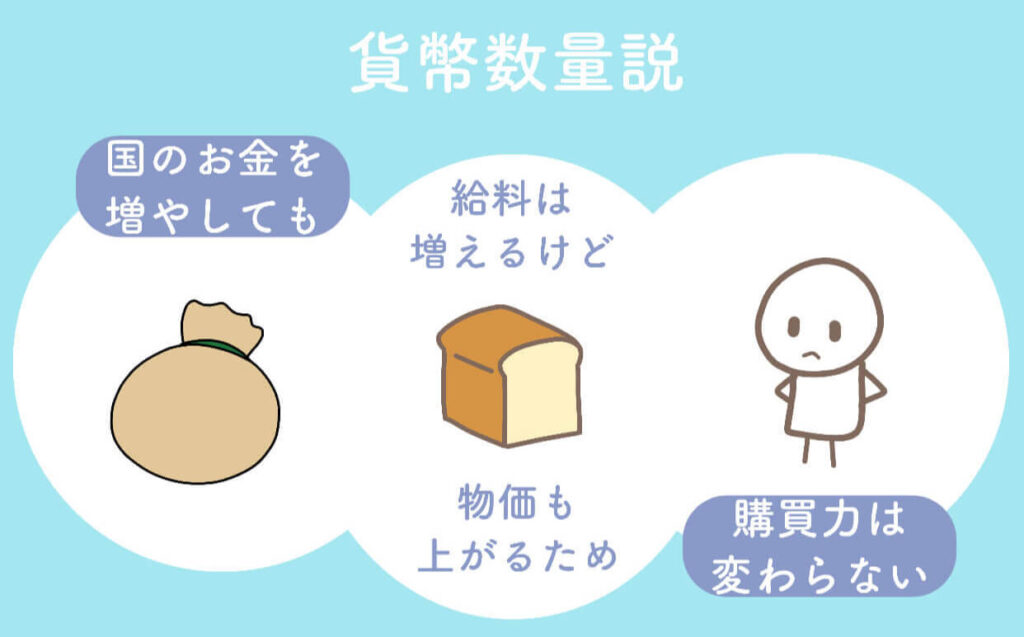

一方で、フリードマンが信じたのは、貨幣数量説です。

フリードマンは、少しずつお金を刷るだけでいいと言っています。

お風呂に水を入れると、水位は上がります。

お風呂の水を減らすと、水位は下がります。

物価もこれと同じです。

国にお金を入れると、物価が上がります。

国のお金を減らすと、物価が下がります。

国にお金を入れると、物価が上がります。

つまり、お客さんが買えるものの量は減ってしまいます。

インフレになると、生活が豊かにならないのです。

だから、国のお金の量をむやみに増やしてはいけない、とフリードマンは主張しました。

まとめ:どちらが正しいの?

ケインズとフリードマン、どちらの考え方も、それぞれの時代の問題に対する答えでした。

- ケインズは「不景気(デフレ)」をどうするかを考えました。

- フリードマンは「インフレ」をどう防ぐかを考えました。

つまり、どちらが「正しい」というより、時代や状況によって使い分ける必要があるのです。