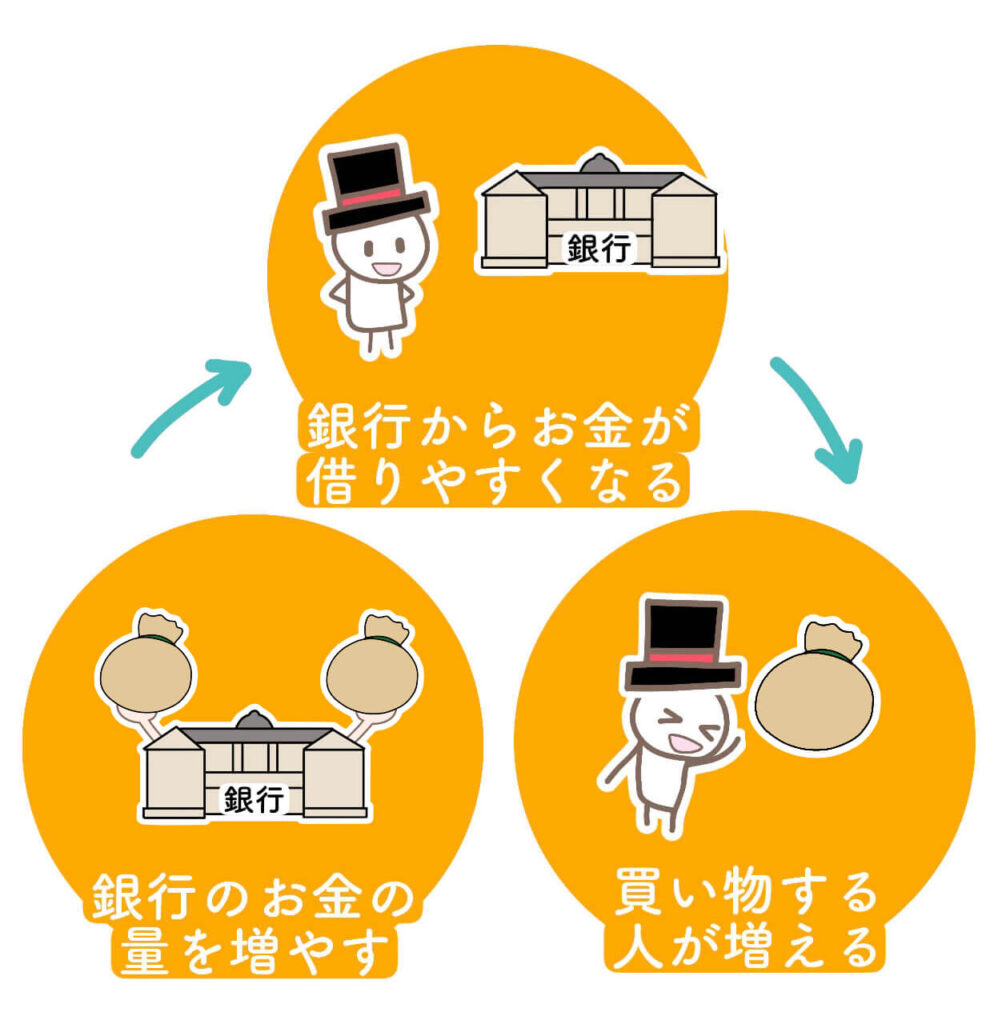

銀行のお金の量を増やす

まず、貨幣供給を増やすことについてです。

貨幣供給量を増やすのは、中央銀行です。

中央銀行が、銀行のお金の量を増やします。

「貨幣供給を増やす」というのは「銀行のお金の量を増やす」ということです。

そうすると、銀行は、利子率を低くします。

銀行からお金を借りやすくなる

銀行が利子率を低くする理由は、お金をたくさん持っているからです。

銀行にお金がたくさんある時は、国民に借りてもらいたいので、利子率を下げるのです。

銀行のお金の量が増えると、利子率が下がります。

そして、利子率が下がると、お金が借りやすくなります。

つまり、お金を借りる人が増えます。

買い物する人が増える

銀行の利子率(りしりつ)が下がると、お金を借りるのがかんたんになり、たくさんの人や会社がお金を借りたくなります。

では、どんな人が借りるのでしょうか?例えば

・車を書いたい人

・家を買いたい人

・会社やお店をやっている人

新しいお店を出したり、機械を買ったりするために、お金が必要になります。

このように、会社やお店などが、自分たちの仕事をよくするために、お金を使うことを民間投資と言います。

会社やお店は、銀行から、お金を借りて、民間投資をします。

民間投資は、景気を活気付けてくれます。

なぜなら、誰かが買い物をすれば、それを売った人が儲かるからです。

銀行が、どんどん国民にお金を貸して、世の中に出回るお金の量を増やすことを「貨幣供給を増やす」と言います。

実物経済

実物経済とは、モノやサービスの生産・売買・消費など、実際に人々が生活や仕事の中で行っている経済活動のことです。

つまり、「お金」そのものではなく、お金を使って何が動いているかに注目するのが実物経済です。

「実物経済に影響を与える」ということは、「買い物できる量が増えたり減ったりする」ということです。

また、今回は、ケインズは「貨幣供給量」が増えると、「買い物の取引量が増える」というニュアンスでこの言葉を使っています。

貨幣供給が増えると、国民の「買い物できる量」は増えます。

人々が、活発に、モノの売り買いをするようになります。

つまり、国のお金が増えたら、買い物をする人が増える、ということです。