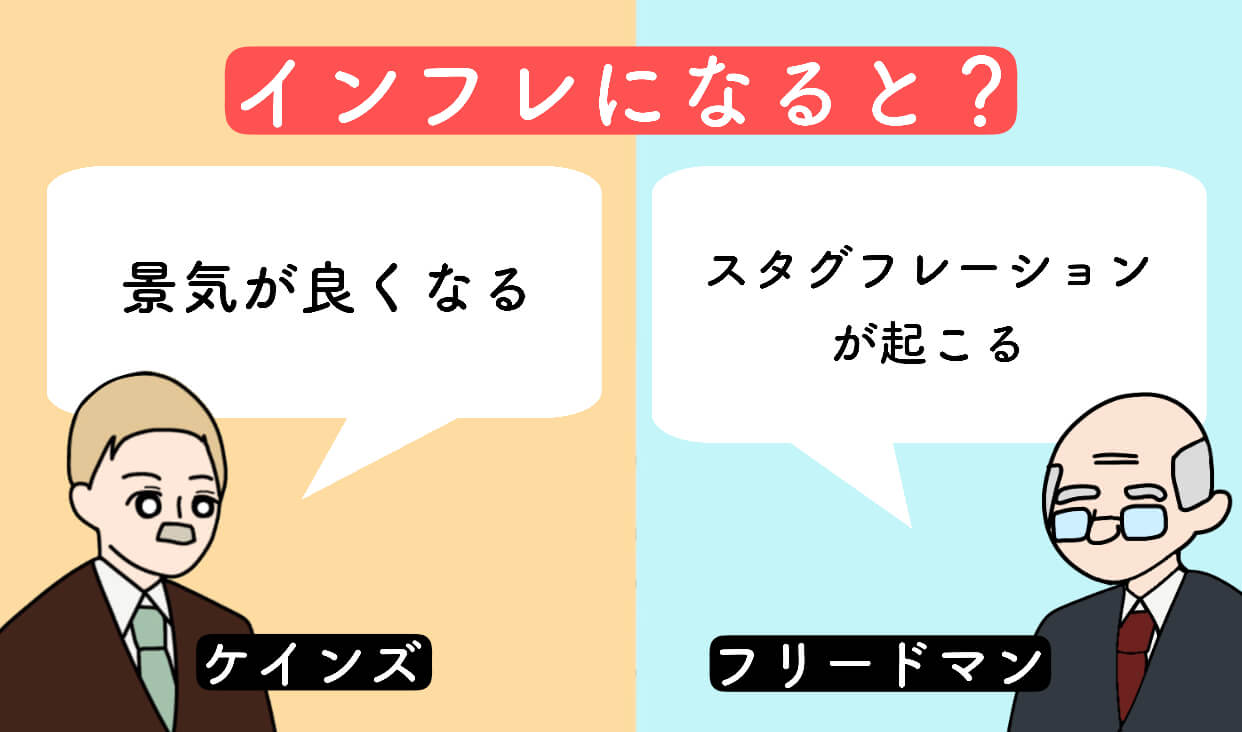

ケインズは、インフレにしたら失業問題は解決すると考えました。

一方で、フリードマンは、それに反論しました。

それぞれの思想の違いを見ていきます。

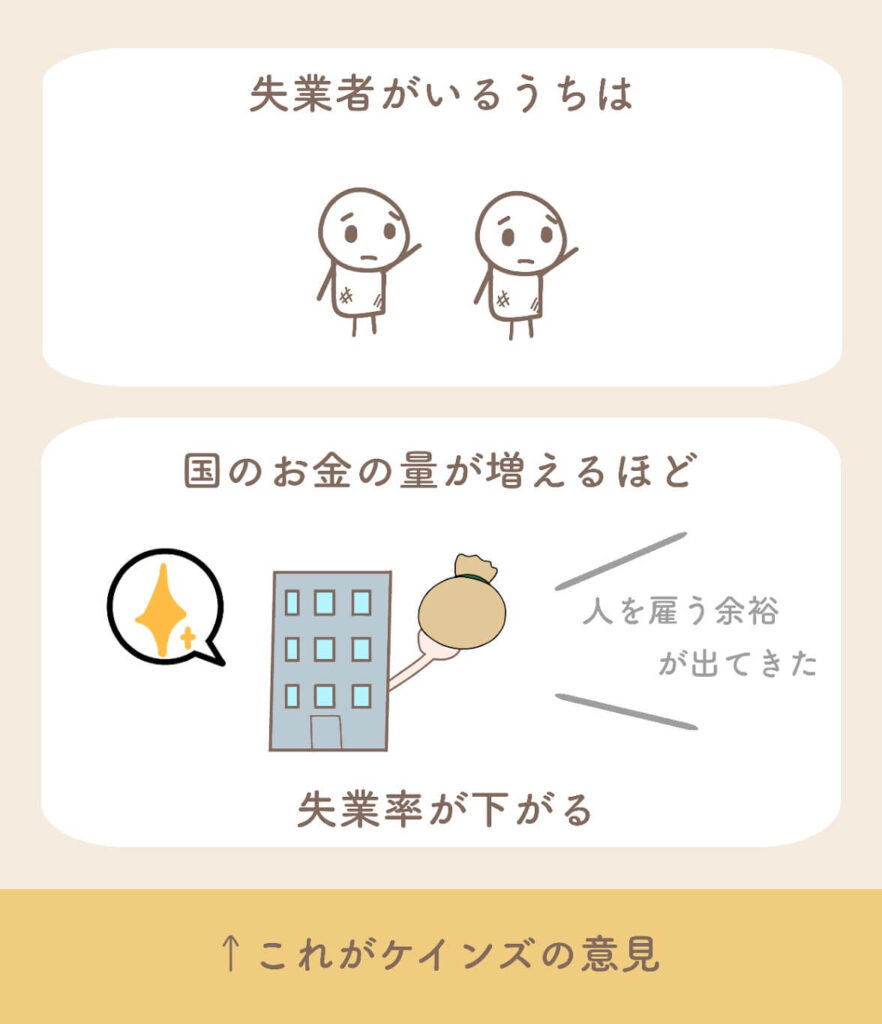

失業者を減らす方法

世の中に失業者が多いとき、どうすればいいでしょうか?

ケインズは、「お金の量を増やせばいい」と考えました。

世の中のお金が増えて、たくさんの企業がお金に余裕が出てきたとします。

すると、そのお金で失業者を雇います。

世の中のお金が増えて、企業が失業者を雇うことで、失業率が下がるのです。

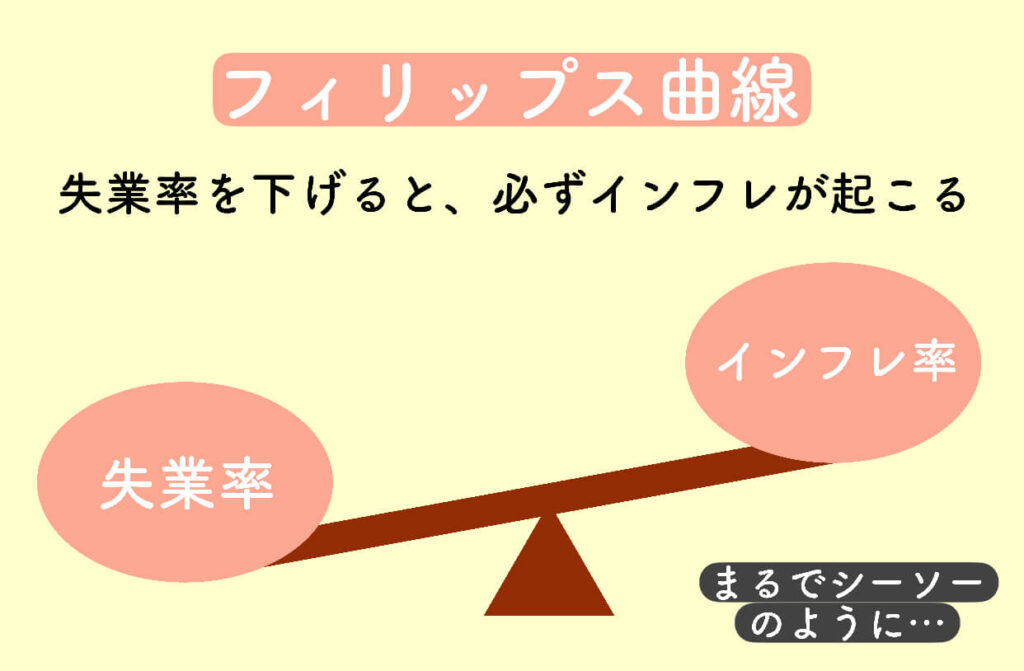

これは、フィリップス曲線で説明されます。

フィリップス曲線

フィリップス曲線とは、失業とインフレを同時に解決することができないことを証明したものです。

フィリップス曲線を考えた人は、フィリップスです。

フィリップスは、下記の2点を言いました。

・インフレ率が高いと、失業率が低くなる。

・失業率が高いと、インフレ率が低くなる。

「失業率」と「インフレ率」は、シーソーのように相関関係があると考えたのです。

この関係のことを、「フィリップス曲線」と言います。

国のお金の量を増やすほど、失業率は下がるのです。

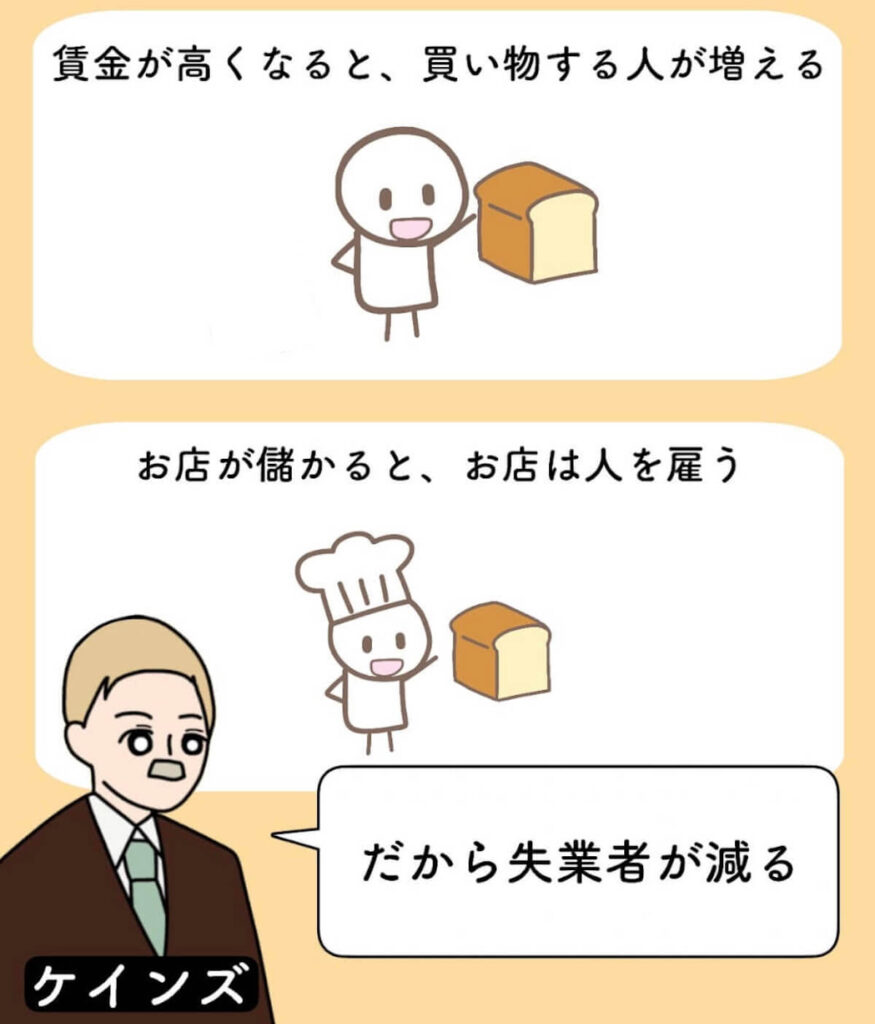

インフレになれば、給料が増えます。

給料が増えると、みんな嬉しくて買い物をたくさんします。

つまり、モノがたくさん売れて、お店が儲かります。

お店は、儲かると、もっとたくさん作るために、より多くの労働者を雇う必要が出てきます。

こうして「失業率を下げるためには、私たちは、インフレを受け入れなければならない」と考えられるようになりました。

これは、その後の政治に大きく関わる、大切な発見でした。

フィリップス曲線は正しいのか?

しかし、フィリップス曲線は「短期的には成り立つが、長期的には必ずしも正しくない」と考えられるようになりました。

なぜなら、失業率も高いのに、インフレも止まらない時代が来てしまったからです。

「失業率が高くて、インフレ率も高い状態」のことを「スタグフレーション」と言います。

これを説明するためにフリードマンは「フィリップス曲線は、修正した方がいい」と提案しました。

フリードマンの意見

フリードマンは「国のお金の量を増やしても、長期的には、失業率を下げることはできない」と考えました。

その理由は、人々がインフレを予想するからです。

国のお金の量を増やす時、中央銀行が動きます。

これは、「金融緩和」と呼ばれ、ニュースでも報道されます。

そのニュースを見た人たちは「これから物価が上がるぞ」と気づきます。

物価が上がる時は、給料も上がらないと、貧しくなってしまいます。

労働者は、物価が上がることを見越して、自分が損しないように行動するのです。

そのため、「給料を高くしてくれー」と主張するようになります。

「あ、アメリカ人は、給料の交渉とかも、アクティブにするんだなぁ・・」と感じた人も多いと思います。

欧米のケースでは、労働組合が強く、労使交渉で給料が頻繁に見直されるそうです。

「これから、インフレになるだろうなぁ」と感じた時点で、あらかじめ「早めに」給料を上げるように、交渉しておくのだそうです。

そして、企業側は、その要求を受け入れて、給料を高くします。

給料が高くなってしまうと、「新しく人を雇う余裕」は、なくなってしまいます。

つまり、失業者の数は、変わらないのです。

給料が高くなると、失業率は上がる

フリードマンは、給料を増やすと、再び失業率が上がると考えました。

その理由は、給料を高くすると、給料を全員に払いきれないからです。

給料が高すぎると、企業は給料を払いきれなくなります。

すると、一部の労働者をクビにしないといけなくなります。

こうして、インフレ率を高くしても、失業率は再び上昇することになると考えたのです。

もし、給料が下がれば、企業はより安く商品を作ることができます。

そうすれば、商品を買いたがる人が増えて、景気がよくなっていきます。

そのため、古典派では、給料は下がる方が景気が早く回復する、という考え方をします。

給料が下がれば需要が増えて雇用も増える、という考え方です。