有効需要が大きいとは、買い物してくれる人がたくさんいる状態です。

買い物してくれる人が多いと、その国には、儲かってる人が多いということです。

つまり、国の経済規模は大きいということです。

この記事では、「有効需要が、国の経済規模を決定する」という言葉の意味について、詳しく見ていきます。

有効需要

お金を出してでも何かを欲しいと思う事を「有効需要」と言います。

一方で、「欲しい」と思っているだけで、お金を持っているかどうかは分からない状況は、ただの「需要」だと、ケインズは言いました。

有効需要とは、お金と欲しい気持ちが両方あることです。

つまり、「有効需要」とは「買ってくれる人」です。

一方で、需要は、お金があるかどうかは分かりません。

「需要があるのに、お金がないから、買えない」ということもありえます。

そのため、「お客さんが買い物をしてくれるためには、有効需要が必要だ」とケインズは考えました。

経済規模

経済規模とは、「その国がどのくらい儲かっているのか」ということです。

人が働いて、モノを作ったり、売ったりすると、お金をもらいます。

モノを売って、お金をもらうことを「儲かる」といいます。

「働いて」「モノをつくって」「お金をもらう」という国民がたくさんいると、経済規模は大きくなります。

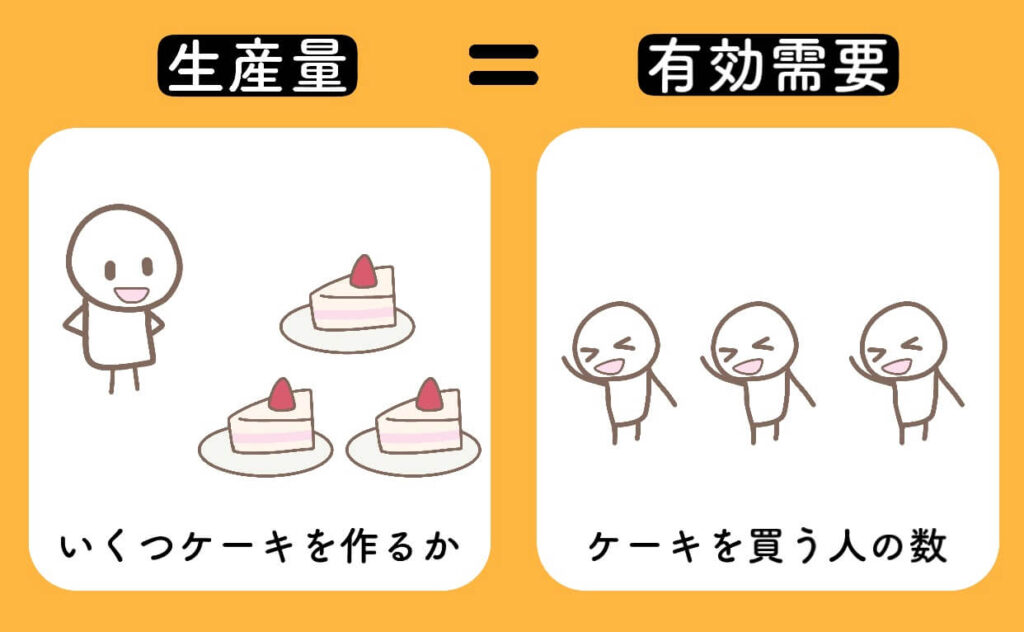

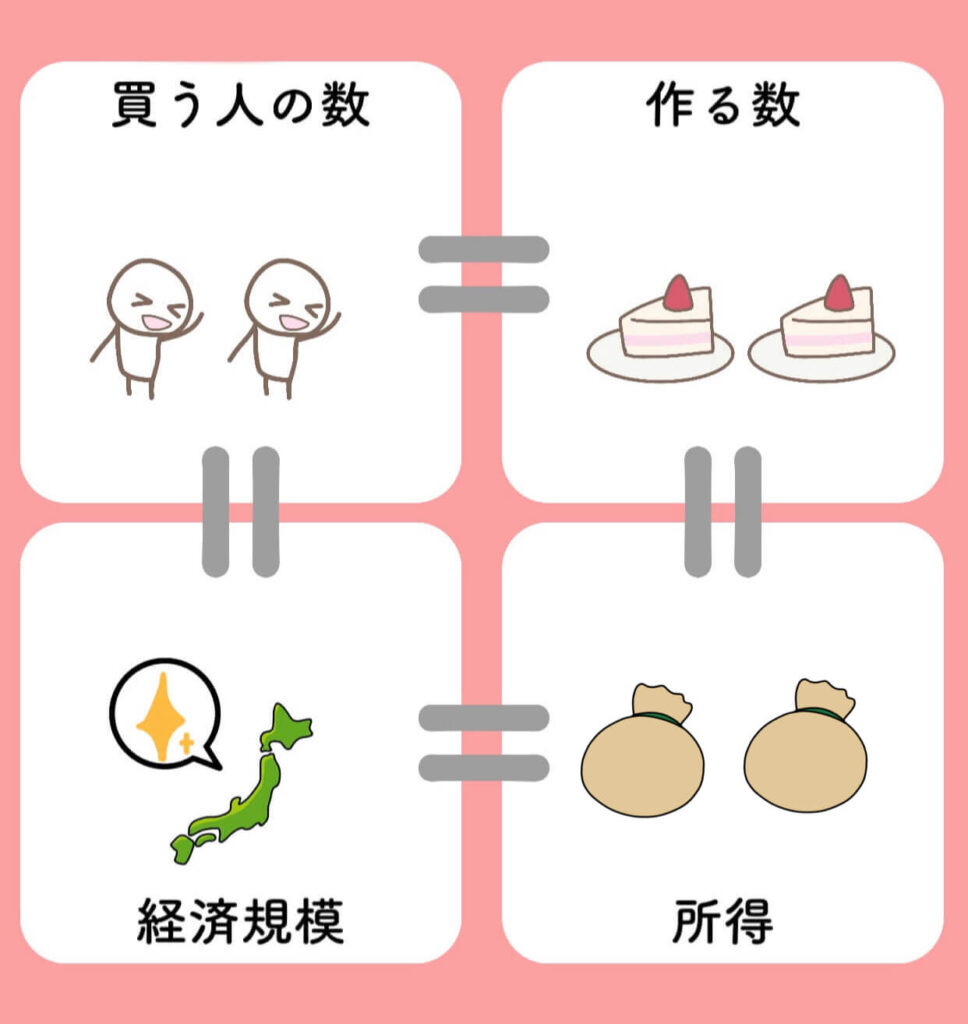

生産量=有効需要

ケインズは、生産量の大きさは、有効需要の大きさで決まると考えました。

生産量とは、「どれだけ沢山つくったのか」ということです。

「お客さんがたくさん買ってくれるなら、お店は、たくさん生産をする」ということです。

例えば、ケーキを作る時は、「お客さんが、どれだけのケーキを買ってくれるのか」を予想してから、作ります。

例えば「ケーキは買いたいけど、お金がないから買えない」という人ばかりなら、ケーキ屋さんは、生産量を減らします。

お客さんが買ってくれないなら、たくさん作ってもしょうがないからです。

有効需要=経済規模

「有効需要が大きい」ということは、買い物する人がたくさんいるということです。

ケーキ買う人がいれば、ケーキを売って儲かる人がいます。

生産されたモノの合計のことを、国の経済規模と言います。

買う人が沢山いるということは、お店側もたくさんの生産をするので、国の経済規模が大きいということになります。

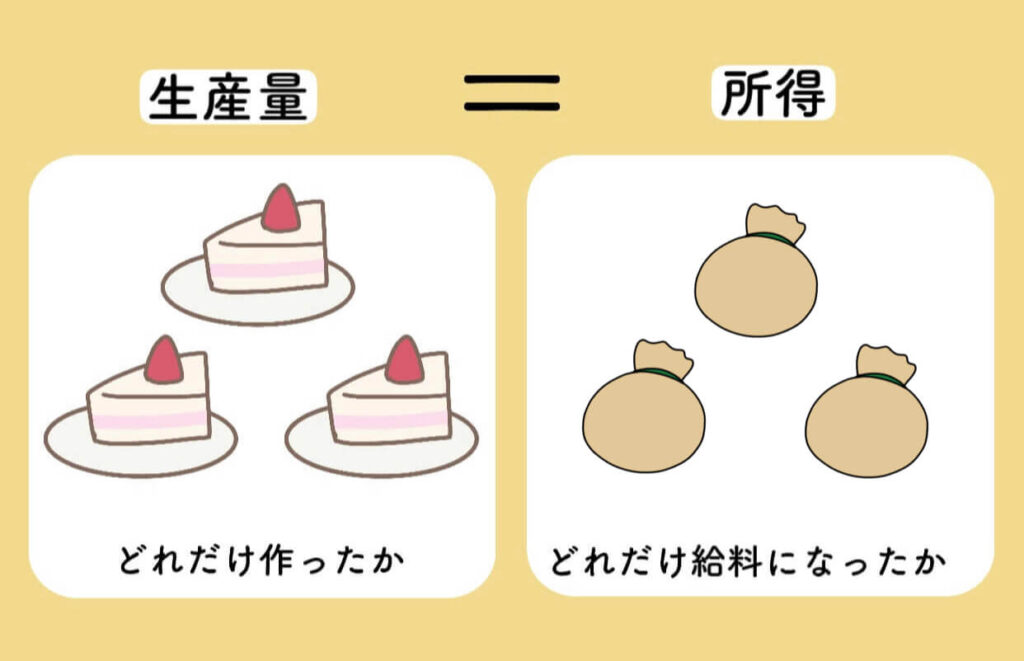

生産量=国民所得

次に、生産量と、国民所得についてです。

生産量とは、例えば「どれだけケーキを作ったのか」ということです。

そして、国民所得とは、「どれだけ給料をもらったのか」ということです。

ケーキを作る人には、給料が払われます。

そのため、たくさんの人がケーキを作れば、それだけたくさんの人が給料をもらいます。

国民の所得(お給料)になります。

ケーキがたくさん作られたら、それだけ、給料をもらう人がいるということです。

作った分だけ、給料となるため、生産量=国民所得となります。

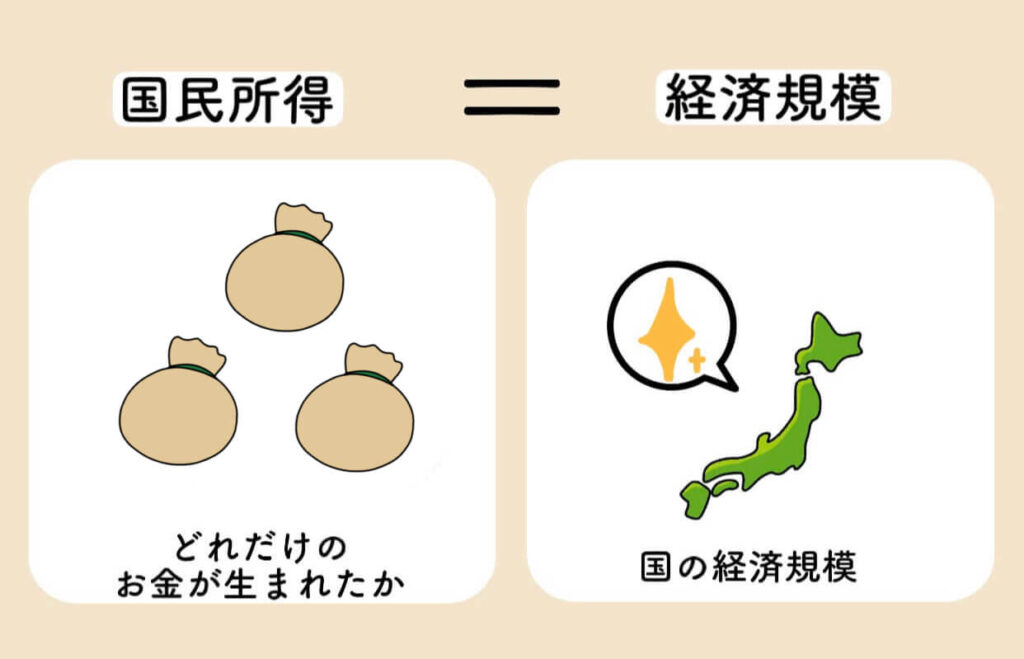

国民所得=経済規模

次に、国民所得と、経済規模についてです。

国民全体が「どれだけお金を稼いだのか」は、その国の「経済がどれだけ大きいのか」を表します。

そのため、国民所得=経済規模となります。

国民の所得が多ければ、その国の経済は大きいです。

一方で、国民の所得が少なれば、その国の経済は小さいです。

有効需要の原理

有効需要の原理では、有効需要が、生産量や国民所得などの「国の経済規模」を決定するという考え方をします。

そもそも商品を買うお客さんがいなければ、国は発展しないのです。

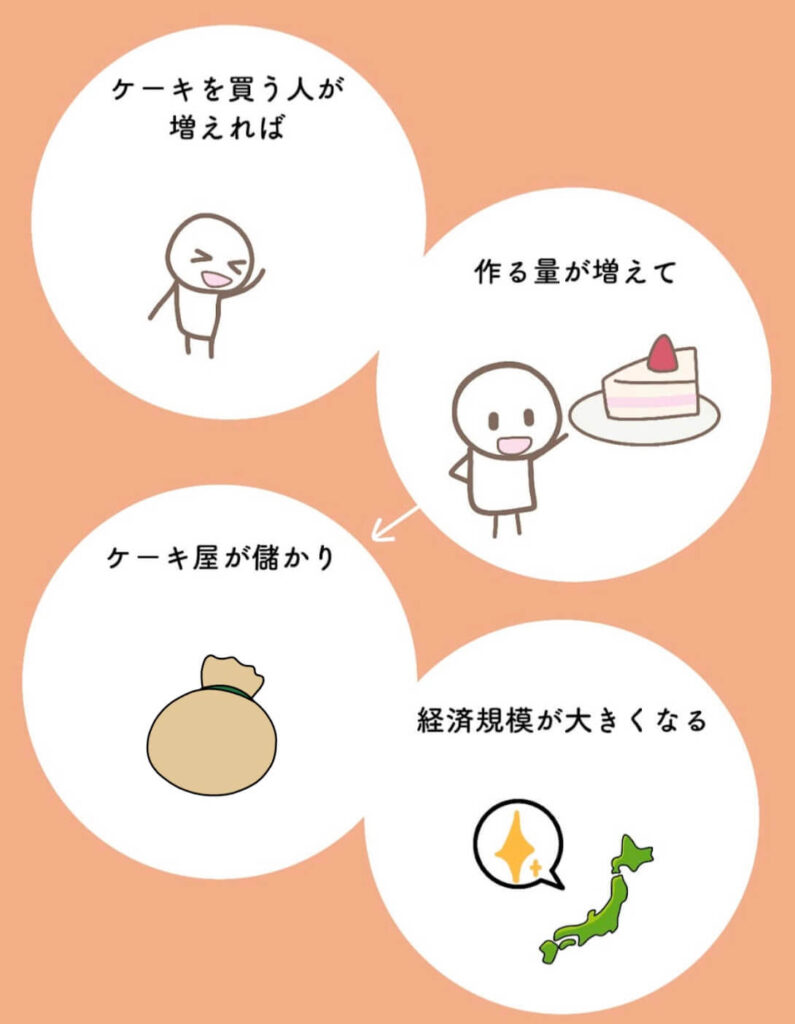

たとえば、ケーキ屋さんで考えてみます。

ケーキを買うお客さんが多ければ、ケーキをたくさん売ることができます。

ケーキ屋さんは、ケーキをたくさん作っておくようになります。(生産が増える)

ケーキ屋が儲かります。(国民所得が増える)

こうして、経済規模が大きくなります。

景気を良くするためには、ケーキを買いたい人が増えることが大事なのです。

そのため、ケインズは「お客さん(国民)がお金を持っていることが大切だ」と考えました。

貧しい人や失業者を放っておくのではなくて、政府が積極的に助けることで、国全体の利益につながるのです。

モノは売れ残る

有効需要の原理を考えたのは、ケインズです。

ケインズの考えの特徴的なところは、「モノは売れ残る」と考えているところです。

これは、古典派の考え方には無い考え方です。

古典派は「売れ残ったら、値下げをすれば、売り切ることができる」と考えています。

一方で、ケインズは、「お客さんがお金をもっていないと、ものは売れない」という主張をしています。

例えば、ケーキ屋さんで、ケーキを作りすぎた場合はどうなるでしょうか?

有効需要の分しか、モノは売れません。

買ってくれるお客さんがいない時は、モノは売れ残ります。

すると、生産者は、生産量を減らしていきます。

ケーキを買う人が少ないなら、ケーキを作る数を減らします。

つまり、生産しすぎてしまった場合は、数を調節するのです。

数で調整することを「数量調整」と言います。

しかし、生産が減るということは、経済規模が小さくなってしまうということです。

経済学においては、経済規模は大きい方がいいです。

経済規模を大きくするためには、どうすればいいのでしょうか。

有効需要を増やせ

ケインズは、経済規模を大きくするために「有効需要を増やそう」と考えました。

ケインズは、「国民がお金を持っているべきだ」という考え方をしています。

なぜなら、国民がお金を持っていれば、国民は商品を買うからです。(有効需要が増える)

有効需要が増えると、生産量が増えて、お店が儲かります。

お店が儲かれば、経済規模を大きくすることができるのです。

まとめ:経済規模を大きくするには?

「お客さん(国民)が「お金をもっている」こと」が大切

お金があると、買い物をしてくれる

↓

買い物をする人が増えると、お店が儲かる

↓

お店が儲かると、働く人の給料が増える。

こうして、経済規模を大きくしていくことができます。

このためケインズは、まずは、「国民にお金を行き渡らせよう」と、提案しました。