日本銀行は、コール市場の金利を間接的にコントロールしています。

コール市場の金利を誘導することで景気を安定化させています。

それは、どういうことなのでしょうか?

また、どのようにコール市場の金利を誘導するのでしょうか?

みていきます。

コール市場

日本には、たくさんの銀行があります。

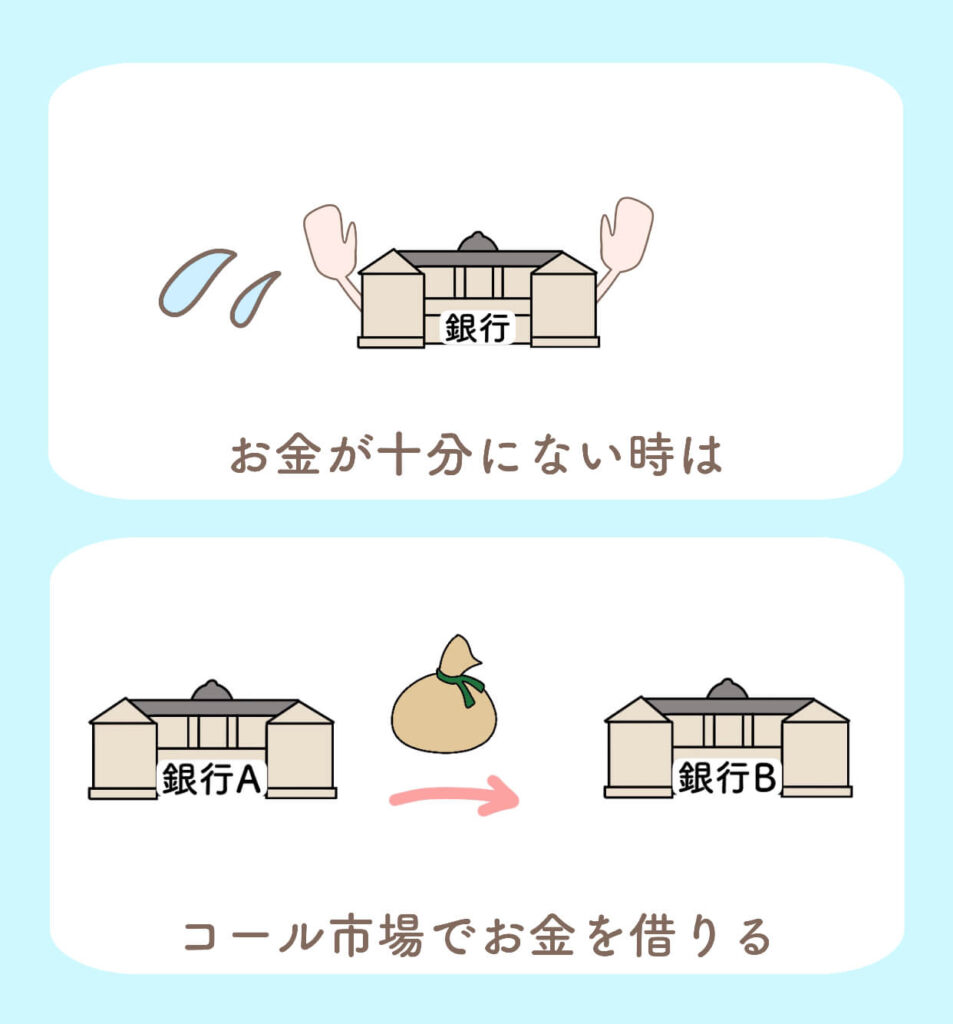

銀行の中には、お金がたくさんある銀行もありますが、

その一方で、お金があまりない銀行もあります。

特に、お客さんが多くて、たくさんのお客さんにお金を貸してる銀行は、お金がなくなりがちです。

お金がない銀行は、お金を用意する必要があります。

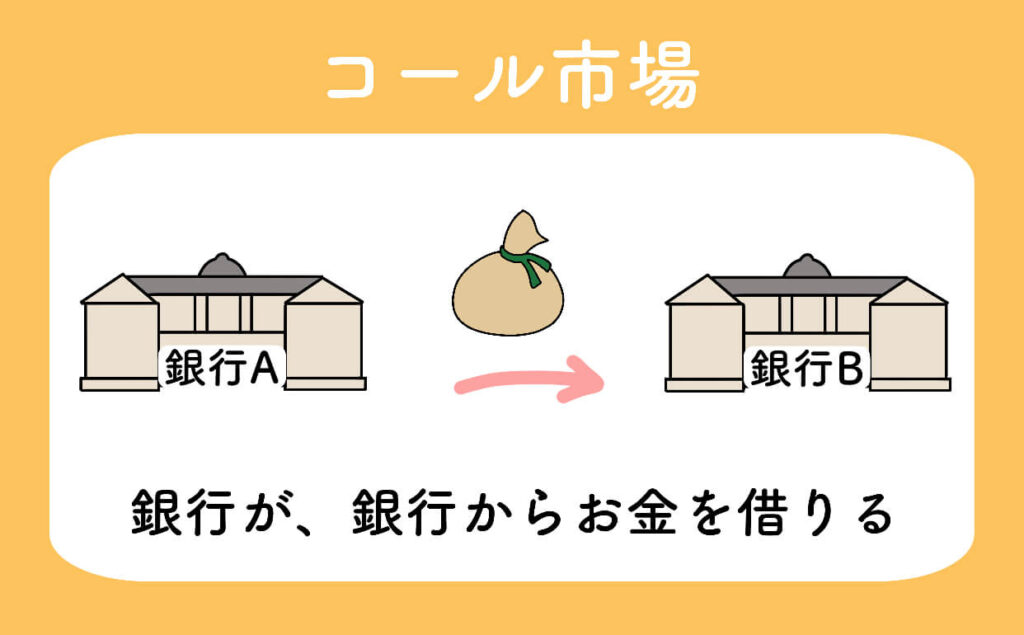

そのため、お金がない銀行は、お金がある銀行から、お金を借りています。

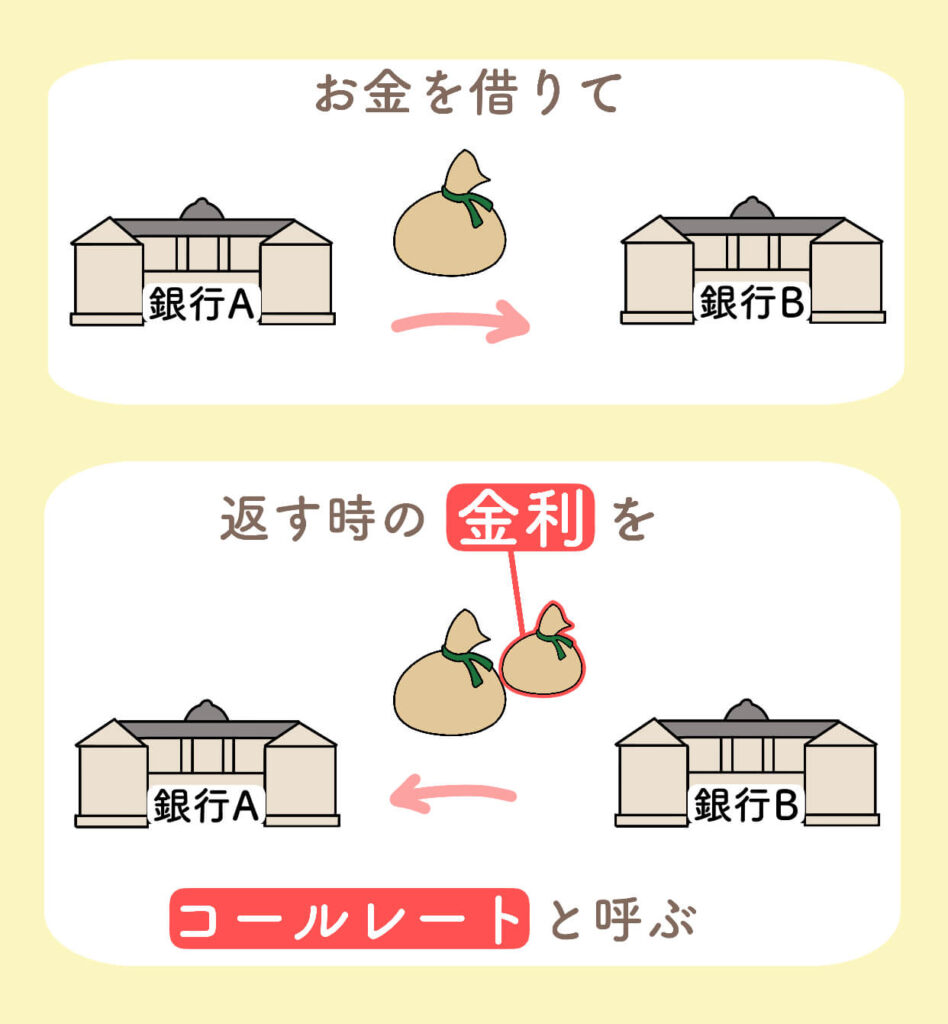

このように、銀行が銀行からお金を借りる場所を、コール市場と言います。

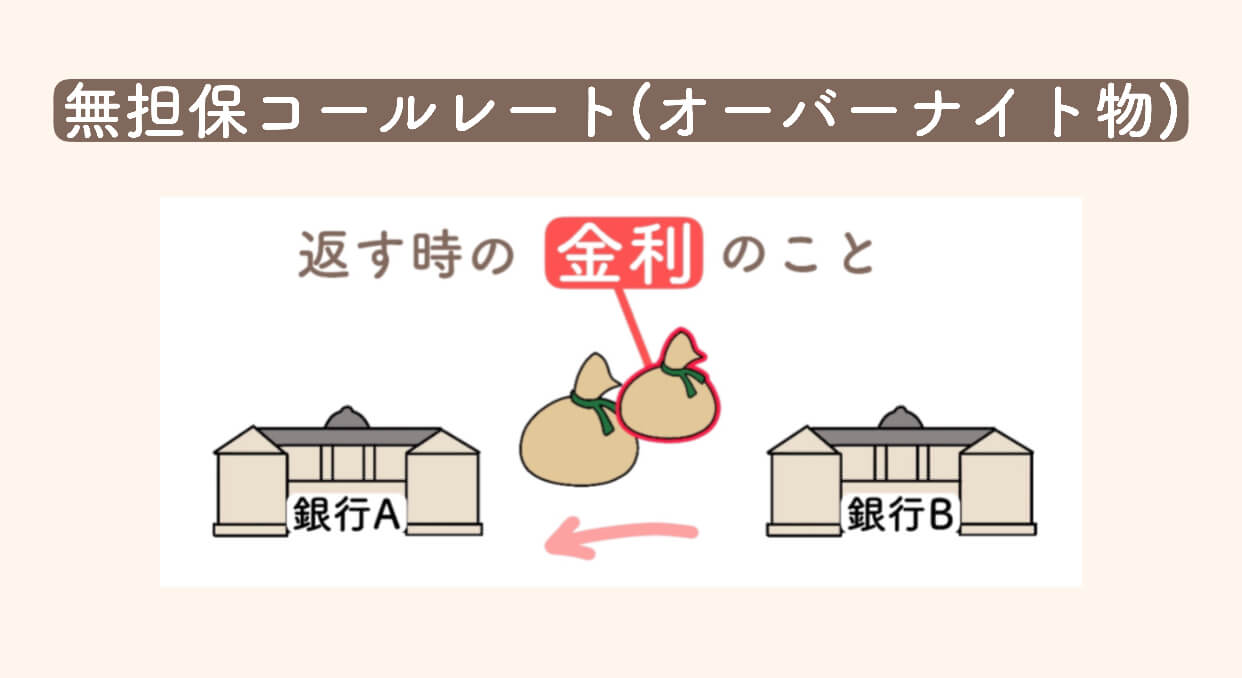

コール市場でお金を借りる時は、金利を払う必要があります。

コール市場の金利のことを、コールレートと言います。

お金を借りたら、少し増やして返す必要があります。

「どれくらい増やして返すのか」がコールレートの数字です。

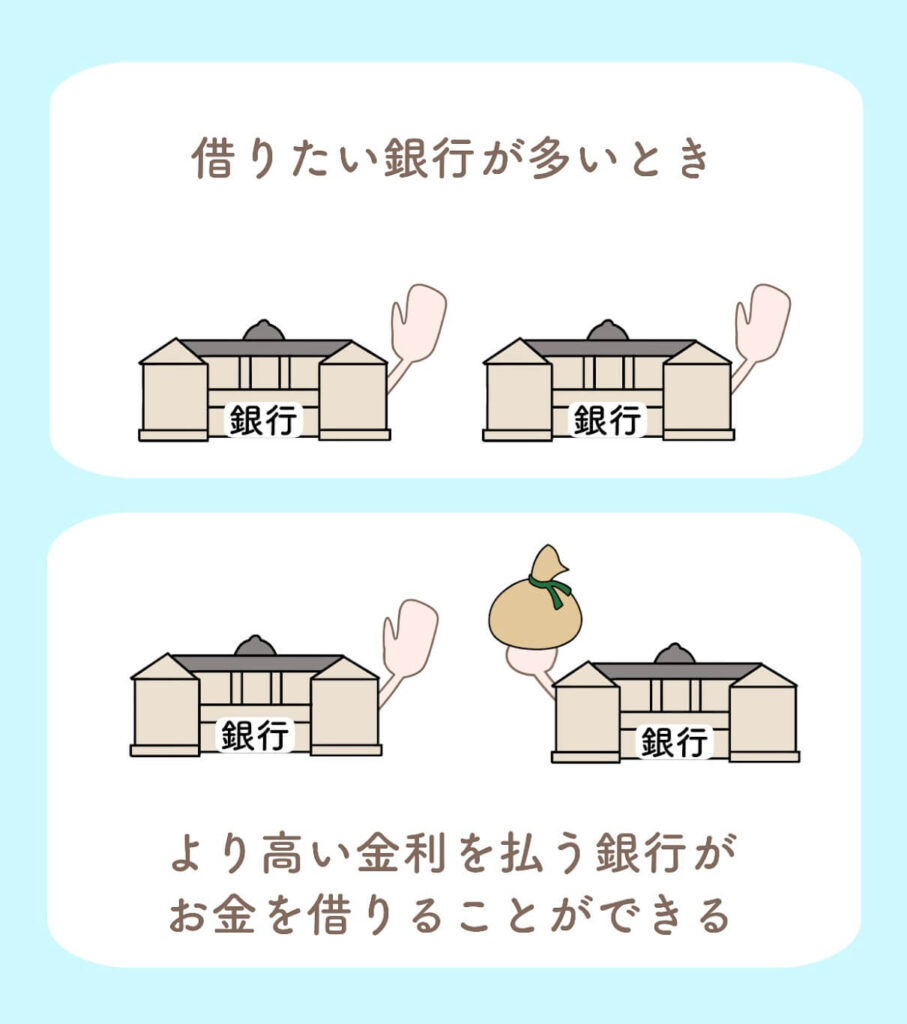

コールレートは、上がったり下がったりします。

お金を借りたい銀行が多くて、「金利が高くてもいいから借りたい」という状況であれば、コールレートは高くなります。

一方で、お金を借りたい銀行が少なくて「金利が低くないと借りたくない」という状況であれば、コールレートは低くなります。

ここから、本題に入ります。

日本銀行は、コールレートの数字を間接的にコントロールすることができます。

具体的にいうと、売りオペや、買いオペをすることで、数字をコントロールできます。

それぞれ見ていきます。

買いオペ

まず、金利を下げたいと言う場合についてです。

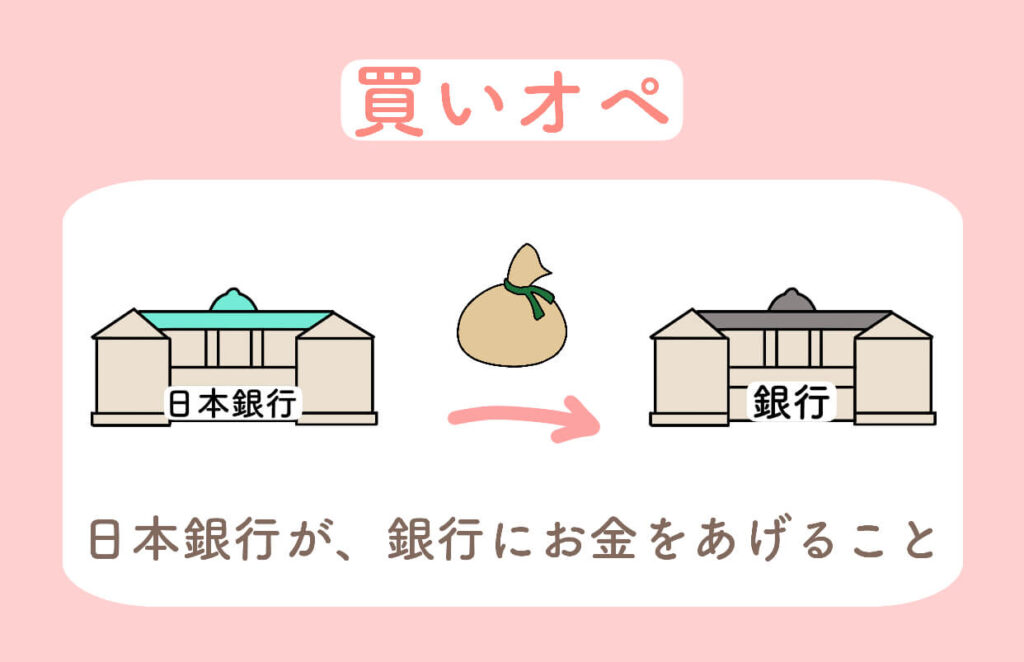

買いオペとは、買いオペレーションの略です。

日本銀行が、銀行にお金をあげることを、買いオペと言います。

買いオペを行うと、銀行は追加でお金をもらいます。

銀行のお金が増えます。

つまり、お金が足りない銀行は、他の銀行からお金を借りなくて済むようになります。

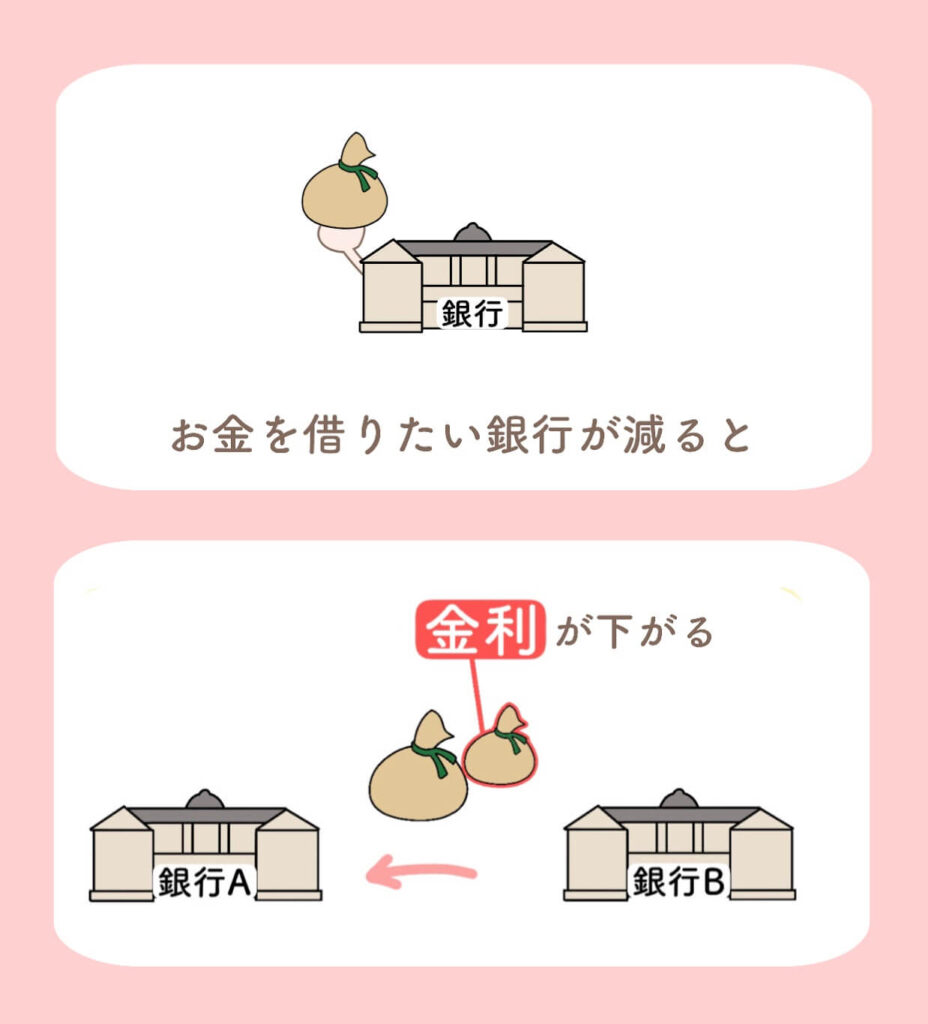

お金をもらった銀行は、他の銀行からお金を借りなくても大丈夫なようになります。

また、お金を持ってる銀行の数が増えるということは「お金を貸したい」銀行が増えるということです。

市場で「お金を貸して欲しい」と、どこかの銀行を呼びかけたときに、お金を貸したい銀行がたくさん出てきます。

そうなると、コール市場の金利が下がります。

つまり、コールレートが低くなります。

日本銀行が「これくらいの金利にしたいなぁ」という金利になるまで、銀行にお金をあげることによって、金利(コールレート)を下げるのです。

売りオペ

一方で、金利を少し上げたい時は、逆のことをします。

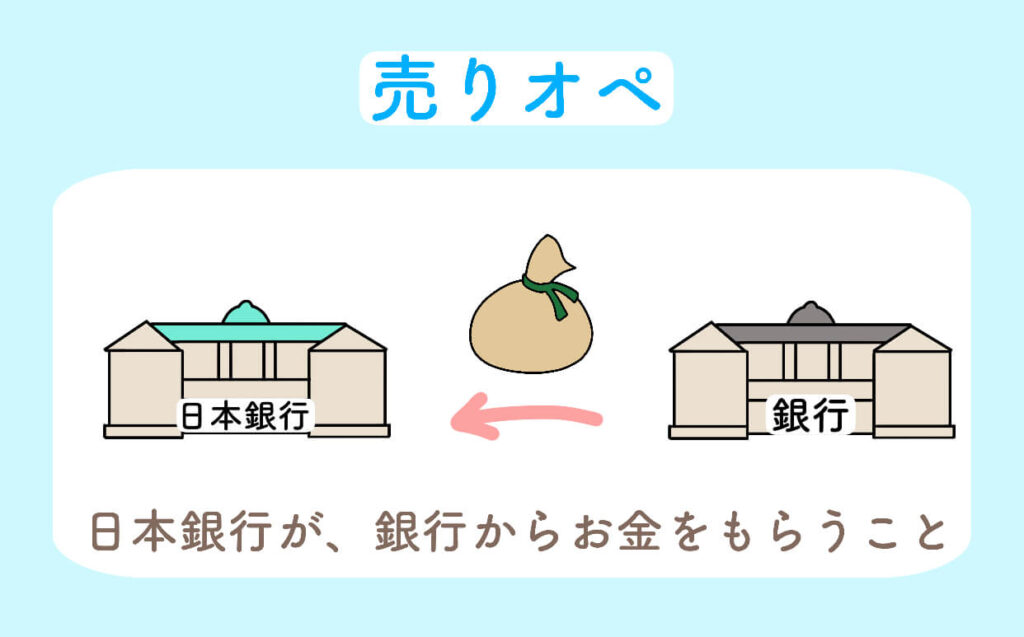

売りオペとは、売りオペレーションの略です。

日本銀行が、銀行からお金をもらうことを、売りオペと言います。

売りオペを行うと、銀行のお金は減ってしまいます。

銀行が使えるお金が少なくなります。

お金がない銀行は、他の銀行からお金を借りる必要があります。

そうなると、コール市場の金利が上がります。

それに、売りオペをすると、お金がない銀行が増えるということです。

そうなると、コール市場で「お金を貸したい」という銀行が減ります。

つまり、コールレートが高くなります。

借りたい銀行が多い時は、コールレートは高くなるのです。

より高い金利を支払った銀行がお金を借りることができるという事です。

この金利が、日銀の金融市場調節の目標になっています。

このコールレートが政策金利なのです。

金融の自由化

金利誘導とは、コールレートの数字をコントロールするために、日本銀行が売りオペや買いオペをすることです。

金融が自由化する前は、このようなやり方は、していませんでした。

昔は、日本銀行が金利を決めていました。

それを「公定歩合」と言います。

しかし、今では、公定歩合というやり方はされていません。。

現在は、日本銀行が金利を誘導しているだけです。

「公定歩合」がなくなり「コールレートを誘導する」というやり方に変わったできことを「金融の自由化」と言います。