供給と需要の意味

まず、需要と供給についてです。

需要とは、お金を払ってでも、「それがほしい」と思う人のことです。

例えば「パンの需要がある」というのは、「パンを買う人がいる」ということです。

一方で、供給とは、それを作る人がいるということです。

例えば、パンを作る人は、パンを供給しています。

供給は需要を作り出す

古典派は「供給は需要を作り出す」と考えました。

「作れば買ってくれる」ということです。

例えば、みんながパンを買いたい!と考えているとします。

そこで、パン屋さんが、パンを作ってくれたら、パンが売れます。

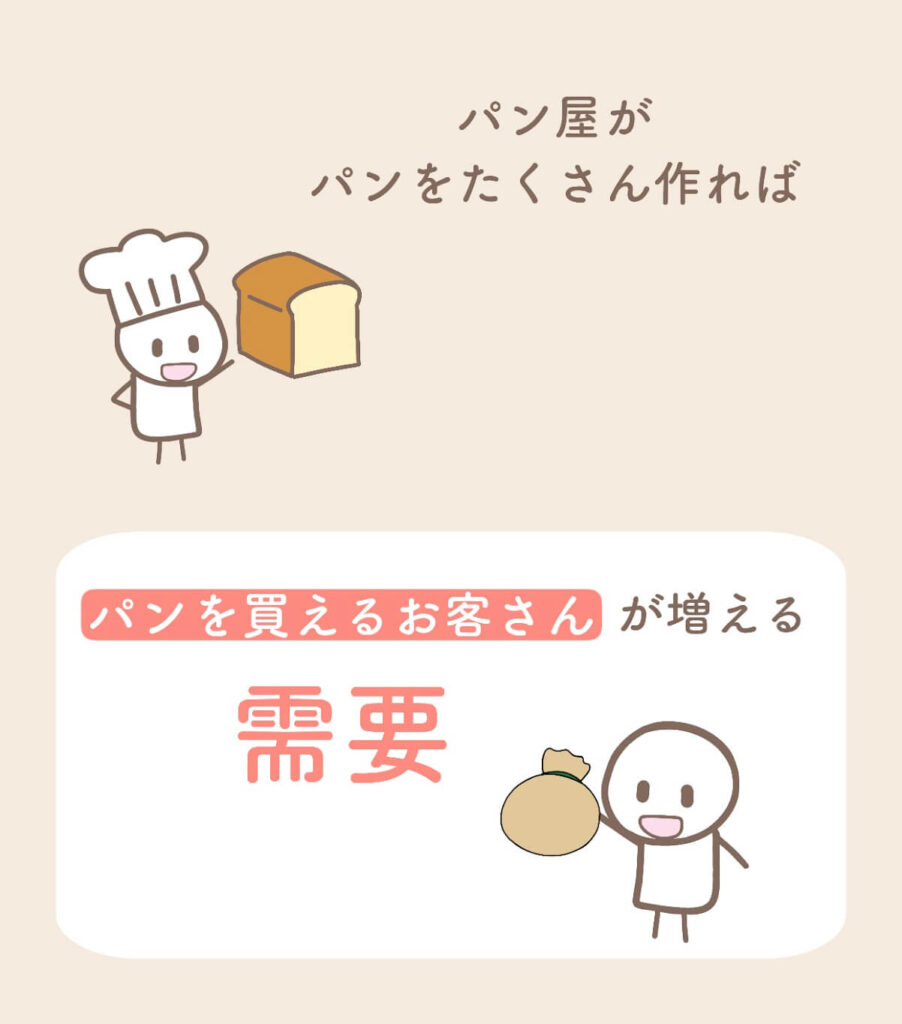

パンをたくさん作れば、それだけ、たくさんのお客さんがパンを買うことができます。

パンを作れば、作るほど、パンを買えるお客さんが増えます。つまり、需要が増えます。

パンをたくさん作れば、需要(パンを買う人)が増えます。

これが「供給は需要を作り出す」ということです。

まずは、供給を増やすことが大切ということです。

需要が供給を作る

しかし、ケインズは「需要は供給を作り出す」と考えました。

「買ってくれる人がいるから商品を作る」という意味です。

つまり、お客さんがお金を持っていることが、一番大切なのです。

景気を良くするためには、ガムシャラに商品を作るだけではダメです。

お客さんが商品を買うためのお金を持ってないと、いけないからです。

ちょっと複雑な話

ここからは、ケインズと古典派の意見の食い違いの話についてです。

古典派の考え

「供給が需要を作る」という言葉は、あることが前提となっています。

それは、「作ったものは、ぜんぶ売れる」という前提です。

古典派では、パンをたくさん作ることが大切だと考えられています。

そして、売れない場合は、値下げをします。

というより、売れるまで値下げをします。

例えば、パンが1円なら、お客さんは、必ずパンを買います。

「売れるまで値下げすれば、全てのパンは売れる」ということです。

どんなにマズくて、評判の悪い商品でも、「安ければ売れるだろう」と古典派では考えます。

古典派では、パンをたくさん作れば、それに応じて買う人も増える、という前提があったのです。

そのため、経済を活性化させるためには「たくさん作るべきだ!」と考えられていました。

生産すればするほど、国が豊かになるので、たくさん生産すべきだと考えられていたのです。

しかし、ケインズは「古典派は間違っている」と考えました。

・パンをたくさん作ったら売れ残る

・値下げして売ったらパン屋が儲からない

ケインズは、この点について考えました。

ケインズの考え

ケインズがこれに気づいたキッカケは、当時、たくさんのお店が「値下げしないと売れない」という状態だったからです。

あまりに値下げしてしまうと、利益が出なくて、お店の人はタダ働き状態になります。

当時はデフレでした。

つまり、お店は商品を安くしないと売れませんでした。

すると、お店が儲からず、労働者を雇う余裕がなくなりました。

これを見たケインズは、「供給が需要を作り出す」という考えはおかしいと考えました。

ケインズが主張したのは「需要が供給を作り出す」ということです。

つまり、買ってくれる人がいるから商品を作る、という考え方です。

ケインズは、「パンを作りすぎたら売れ残る」と考えました。

そして、安くしないと売れないのであれば、パン屋が損をします。

パンを値下げしていると、最終的には、パンを作る人の給料も減ってしまいます。

パンを値下げするということは、パンを作ってる人の給料も減ってしまうということです。

人は給料が少なくなると、買い物をしなくなります。

給料が減れば人は買い物をしなくなり、経済が停滞してしまいます。

このような悪循環から抜け出すためには、「パンを作りすぎてはいけない」わけです。