フリードマンは「労働者が未来のインフレを予想すると、金融政策が無効になる」と主張しました。

「来月もっと物価が上がるだろう」と労働者が予想している時は「今月の給料は、それに見合うほどたくさん欲しい」と考えます。

もし、給料が安いなら、働くのがバカバカしくて、仕事をやめてしまいます。

人々がインフレを予想することで、今の給料の低さに不満が出て、ニートになることを選ぶ人を増やしてしまうのです。

そんなフリードマンの意見を詳しくみていきます。

ケインズ

フリードマンは、ケインズを批判した人です。

そのため、まずはケインズが何をしていたのかをみていきます。

ケインズは、失業者を減らすために金融政策をしようと考えました。

金融政策をすると、給料と物価を高くすることができます。

物価が高くなれば、お店が儲かって、新しく人を雇うことができるので、失業者が減るというのがケインズの意見です。

働き口が増えれば、今まで働きたくても働けなかった人が雇われて、失業者が減るということです。

フリードマン

しかし、フリードマンはそうは考えません。

フリードマンの頭の中では、失業者とは「低い給料で働きたくない人」のことです。

「この職場は給料が低い」と感じたら、すぐに退職届を出してしまうような人を「失業者」だと考えています。

フリードマンは「失業者は、インフレを予想すると仕事をやめる」と考えました。

インフレとは、物価が上がることです。

「これからインフレになるだろう」と予想すれば「安い給料で働くのは損だ」と感じます。

なぜなら、インフレになったら、買い物できる量は減るからです。

インフレがどんどん進んでいる時に、安い給料で働くなんて、損してる気分になります。

インフレに見合う程度の高い給料をもらえないと、働く気にならないのです。

人々がインフレを予想すると、金融政策をしても、失業者を減らすことはできないと、フリードマンは主張しました。

インフレ予想

インフレ予想とは「将来、これくらいインフレになるだろう」という予想のことです。

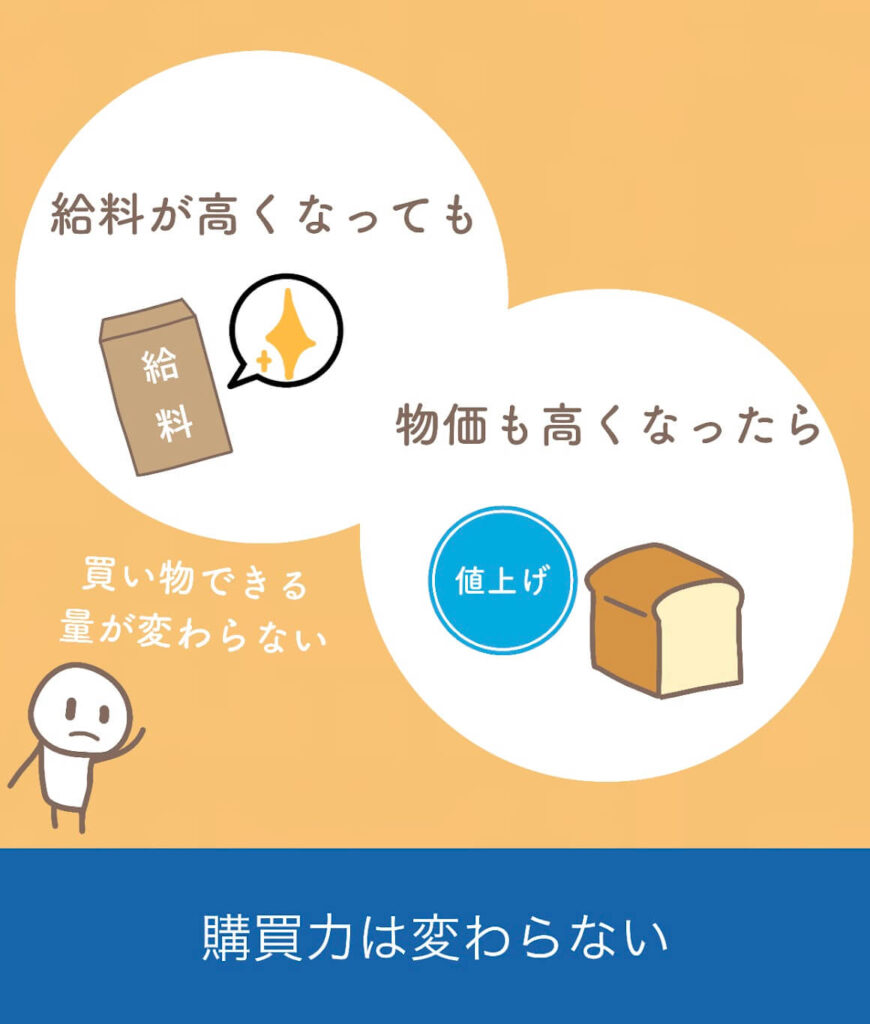

インフレになれば、購買力が下がります。

購買力とは「どれくらいたくさんの商品が買えるのか」ということです。

将来インフレになるのなら、給料が安い仕事なんて、やる気になりません。

フリードマンは、人々のインフレ予想がどんどん高くなるから、失業問題が解決しないと考えました。

インフレ予想が高すぎると、失業者になることを選ぶ人が増えます。

一方で、給料がどんどん高くなれば、購買力が増えたと感じます。

給料が高くなるスピードが早い方が、働くのは楽しいです。

インフレ予想(物価がどれくらい高くなるかの予想)のスピードよりも、給料が高くなるスピードの方が早くないと、失業者を減らせないということです。

失業者を減らすためには、インフレ予想を上回るスピードで、給料が上がり続ける必要があります。

人々のインフレ予想がどんどん上がっていってしまうと、現実のインフレも歯止めなく加速していきます。

これでは、インフレが悪化するだけです。

そこでフリードマンが、インフレを抑えるために提案したことは、人々のインフレ予想を抑え込むことです。

そのために、K%ルールで、金融政策を行うのがいいと主張しました。

短期的には効果がある

フリードマンは、金融政策は、短期的には効果があると考えました。

その理由は、失業者たちは名目賃金を、まず見るからです。

名目賃金とは、その数字だけの給料のことです。

バイトの求人を見て、給料の数字が高くなっていたら、テンションがあがって、失業者が働き始めます。

しかし、いざ働いてみてから、物価も高くなってることに気づきます。

物価が上がれば、買い物できる量が減ります。

給料は上がったけれど、物価も上がったから、購買力が変わらないということです。

すると、彼らは、テンションが下がって仕事をやめます。

こうして、再び失業者が増えてしまうのです。

貨幣錯覚

貨幣錯覚とは、名目賃金が高くなった時に、一時的に失業者が減る現象のことです。

給料をたくさんもらうと、たくさん買い物ができます。

私たちがお金を稼いでいる理由は、たくさん買い物をしたいからです。

だから、給料が高い職場で働くのは楽しいです。

給料が高くなったら、失業者が働き始めます。

しかし、働き始めた後に、物価も上がってることに気づきます。

そして、もっと物価が上がるのではないか?というインフレ予想が現実に追いついてしまいます。

すると「自分の職場は、実質的には給料は安い」と感じるようになります。

給料が安い職場で働くのは、つまらないです。

こうして、退職届を出して、失業者になる人が増えます。

フリードマンは、こんな理屈で、失業者の数は減らすことができないと考えました。

実質賃金が上がらないと働きたくない

フリードマンは「実質賃金が高い時に、人は働きたがる」と考えました。

実質賃金とは、その金額で「どれくらい買い物できるのか」を考慮した数値です。

労働者は、実質賃金が上がってほしいのです。

つまり、給料が上がったら嬉しいのではなく、たくさん買い物できる状況が嬉しいのです。

実質賃金が上がらない場合は、労働者は働きたがらないだろうと、フリードマンは考えました。