「異次元」とは、「すごく」という意味です。

「緩和」とは、「国内に流れているお金の量を増やす」という意味です。

つまり、「すごく国のお金を増やす」ということです。

「量的緩和」も同じ意味です。

安倍政権は、日本にあるお金の量を「2倍」にしました。

国内に流れているお金の量をめちゃめちゃ増やしました。

この記事では、その狙いと結果について書きます。

お金を増やす

国のお金の量を増やした理由は、デフレから脱却したかったからです。

「脱却」とは、「悪いものから抜けだす」という意味です。

「デフレの状況を変えたい」と思っていたのです。

ちなみに、「デフレ」の対義語は、「インフレ」です。

「デフレを脱却したい」とは「インフレになってほしい」と同じ意味です。

安倍首相は、「日本をゆるやかなインフレにします」と繰り返し主張していました。

インフレにするための方法は、「量的緩和」です。

日本は、2013年から、量的緩和をしてきました。

つまり、国内のお金の量を増やしてきたのです。

量的緩和

量的緩和の目的は、デフレを止めることです。

当時の日本は物価がどんどん下がって、給料も下がってしまっていました。

それはよくないということで、安倍政権では「デフレを止めて、みんなの給料を高くする」という目標を掲げていました。

国民にお金が行き渡るようにする方法は、お金をジャンジャン刷ることです。

お金をジャンジャン刷ることを、量的緩和と言います。

国のお金が増えると、景気が良くなる理由

量的緩和というのは、国のお金を増やすことです。

国のお金が増えると、景気が良くなります。

その理由は、みんなが一斉にお金持ちになれば、お店のモノが高くても売れるようになるからです。

すると、お店が儲かります。

また、お店のモノの値段が高くなります。

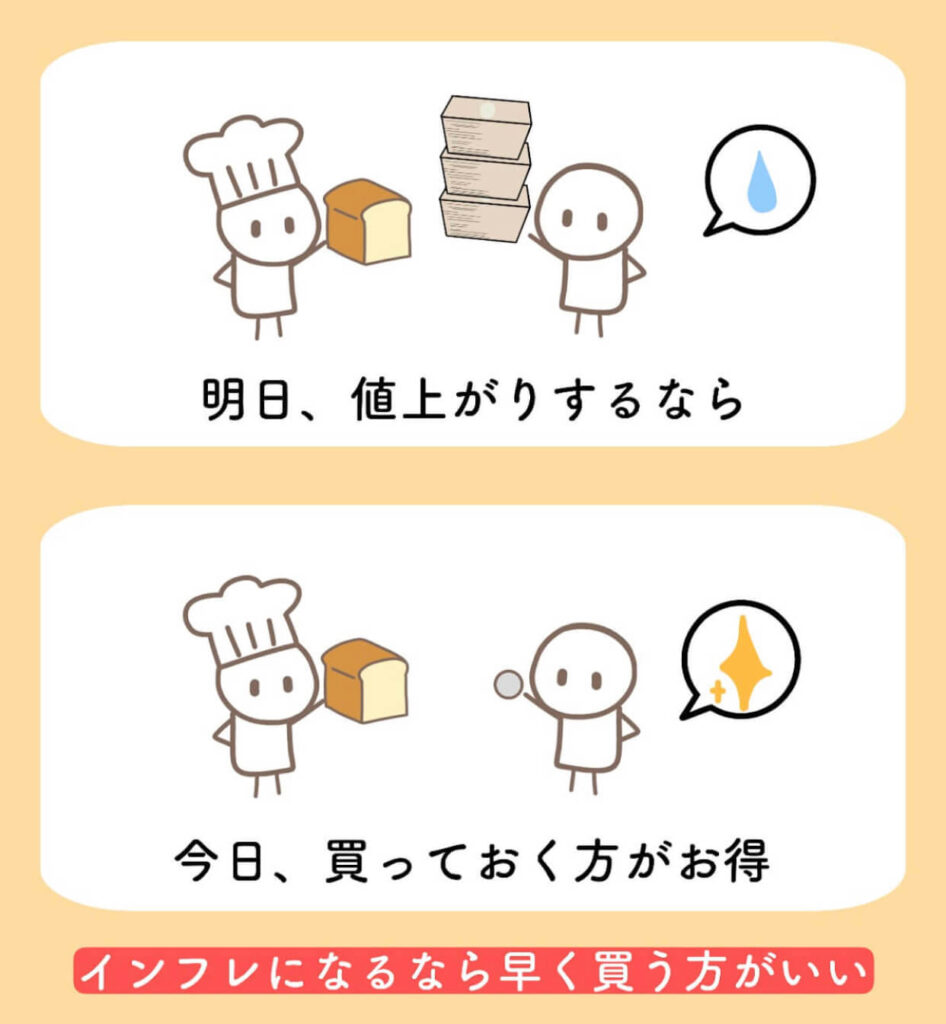

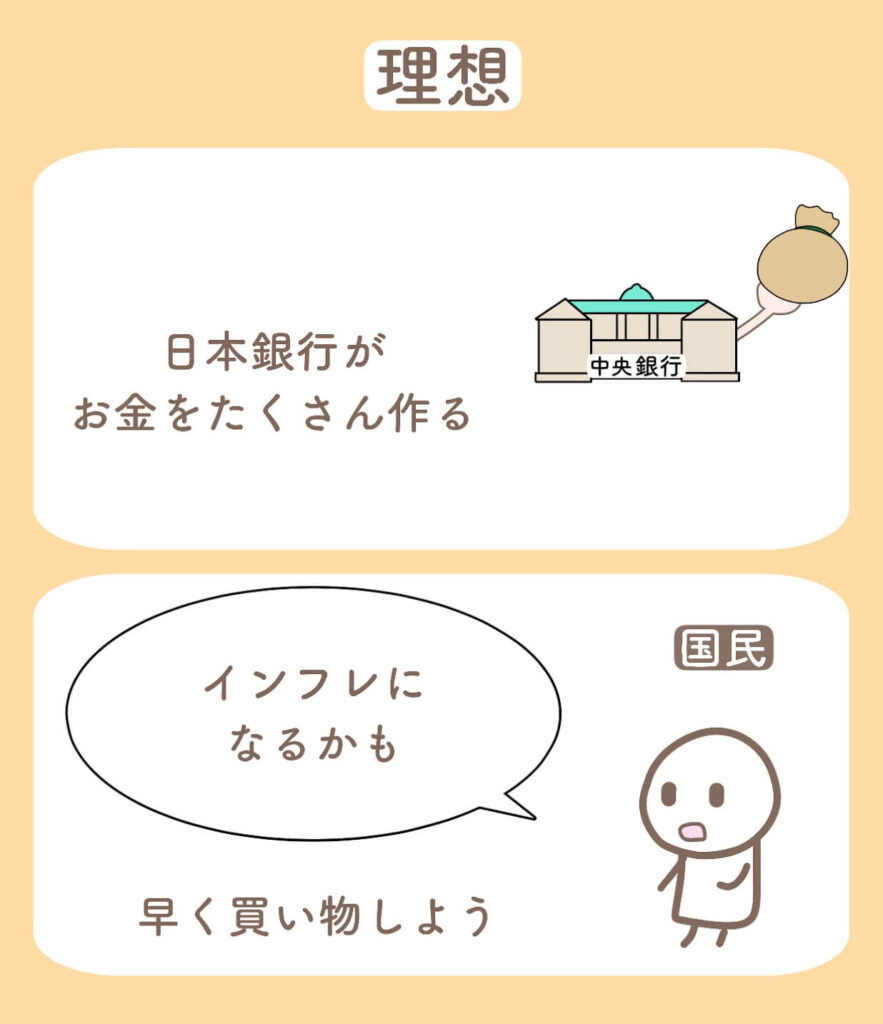

それを予想すると、人々は急いで買い物をするようになります。

インフレになると、買い物できる量が「減る」からです。

これから値上がりするなら、急いで買い物をした方がいいのです。

物価が上がることを「インフレ」と言います。

お店の商品の値段が上がるので、買い物できる量は減ります。

インフレになるなら、早く買い物をする方がいいです。

例えば、私が子どもの頃は、1000円でうまい棒が100本買えました。

しかし、いまは、インフレになってしまったため、100本も買えなくなってしまいました。

今から振り返れば「安かった頃に、たくさん食べておけばよかったなー」と思います。

急激に、インフレになっている場合は、より早く買い物をした方がいいです。

値段が高くなる「前に」買いだめをすると、おトクなのです。

買おうと決めているものがある場合は、値上がりする前に買う方がいいです。

値上がりした後に「インフレになる前に買っておけばよかった〜」と後悔したくありません。

買いたいものがあるから、インフレになる「前に」前倒しで買ってしまうほうがおトクです。

さらにいうと、インフレになると言うことは、今まで貯金をしてきた人は、貯金してきた額の価値が下がってしまうと言うことです。

それなら、お金の価値が下がる前に、モノと交換してしまう方がいいわけです。

このように、銀行がお金をたくさん刷れば、インフレが予想されるので、みんなが焦って、買い物するようになるはずです。

そのため、アベノミクスでは、わざと、インフレを作ろうとしました。

安倍政権は「日本銀行がたくさんお金を刷れば、人々は焦って買い物をするだろう」と考えていました。

お客さんが焦って買い物をすると、モノが売れるようになります。

そうして、経済が良くなると予想されていました。

結局どうだったのか

アベノミクスは、結局どうだったのでしょうか?

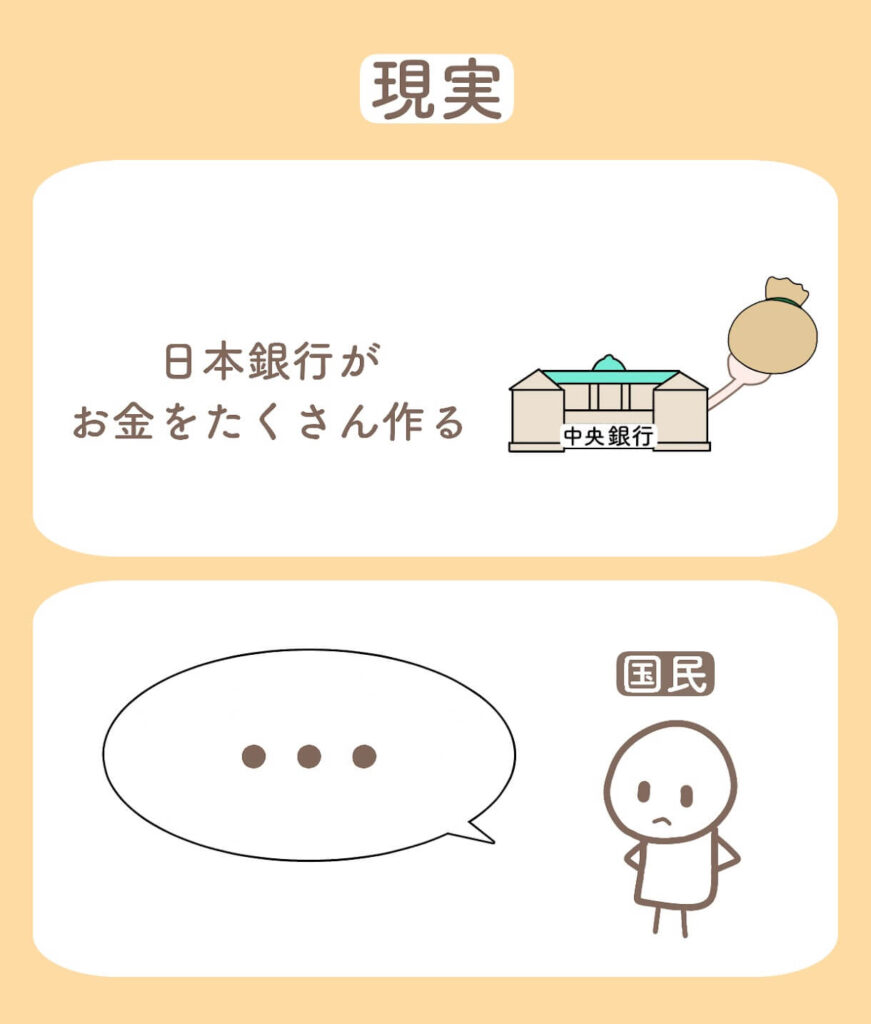

結論から言うと、あまりモノが売れるようにはなりませんでした。

その理由は、日本の国民は、お金を持っていても、使わないからです。

ここでいう国民とは、個人だけでなく企業も含まれます。

日本の企業は、お金を持っているのに、お金を使っていないのです。

お客さんがお金を使わないので、お店は儲からず、モノの生産も増えませんでした。

お客さんがお金を持っていても、生産量が増えなければ、経済が発展しないのです。

日本銀行がジャンジャンお金を刷っても、国民は「早く買い物しなきゃ!!」とはならなかったのです。

2014年の日本は、お金の量は2倍になったのに、物価は上がりませんでした。

さらに、実質賃金は下がり、経済成長率はマイナスでした。

景気がよくならなかった理由

景気がよくならなかった理由は、悪い未来を予想する人が多かったからです。

これから、経済は悪化するだろうと予想している時は、人々はお金を使いません。

貯金をしてる方が安心だからです。

また、デフレが悪化すると、予想している時は、貯金をした方がおトクです。

デフレとは、モノの値段がどんどん下がっている状況です。

これは、言い換えると、貯金してるお金の価値が増えるということなのです。

買い物をするなら、デフレになった「後」に買い物をした方がお得です。

将来、日本がもっとデフレになるなら、「今は買い物を控えよう」と考える人が増えます。

買い物をしないで、貯金をした方が良いのです。

「日本がインフレになる見込みはない」と、投資家が判断すれば「お金を借りて工場を大きくしよう」という気持ちにならないのです。

デフレが解決しない理由

このように、デフレが解決しないケースもあります。

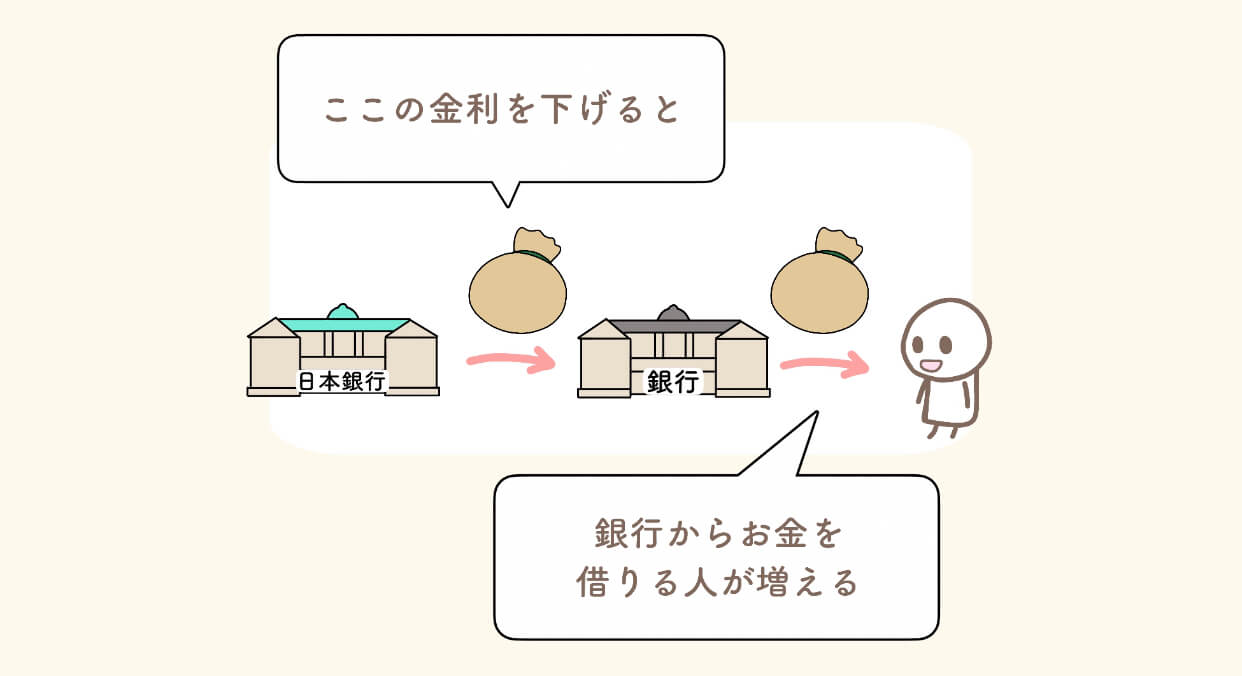

例えば、お金を借りてくれる人がいない時です。

どんなに金利を下げても借り手が現れず、お金が使われない状態です。

他には、国内産業に活力がない、購買意欲をそそるヒット商品がないことです。

商品を買ってくれる人がいないと、企業は儲かりません。

企業が儲からないと、従業員の給料も上がらず、景気が良くならないのです。

こうした状態においては、金融政策だけでは、不況を解決できません。

そんな時に行うのが、財政政策です。

財政政策

財政政策とは、国民に給料を与えるために、政府が仕事を作り出す事です。

ケインズ経済学では、デフレの原因は、国民の給料が低すぎることだと考えられています。

そのため、政府が支出をして、建設業者の人に給料を与えたりする中で、経済を回すべきだと考えられています。

しかし、建設業者が儲かっても、建設業者の人たちが、ガンガンお金を使わないと、効果は一時的なものになってしまいます。

もし、みんながお金を使ったら、景気が良くなります。

しかし、みんなが貯金してしまうと、景気が良くならないのです。

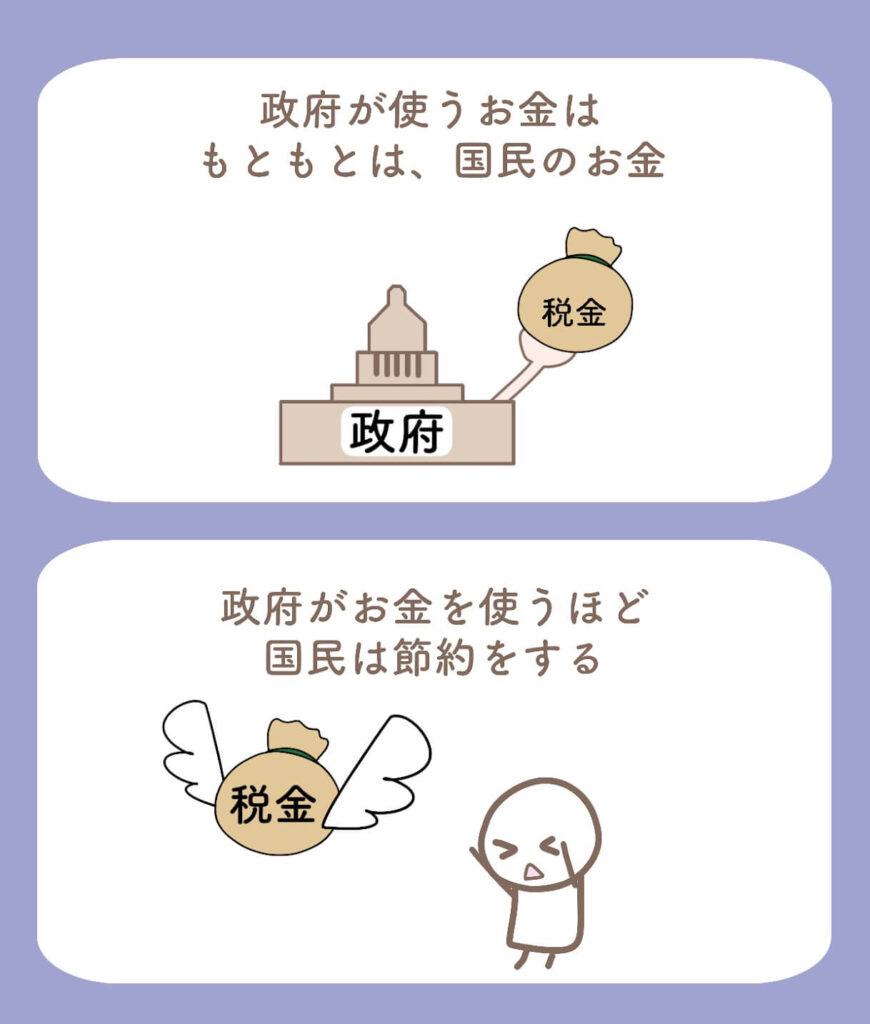

また、財政政策をするのには、お金が必要です。

お金を用意するために「国債」という借金をします。

国債を発行しすぎると、大きな借金を抱えてしまいます。

つまり、未来の子どもたちが払う税金が増えるということです。

それに、政府が使うお金は、元々は国民のお金です。

税金が増えたら、その分、国民は節約するようになります。

政府がお金を使っても、その分、国民がお金を使わなくなることもあるのです。