ケインズは、『雇用・利子および貨幣の一般理論』という本の中で、名目賃金と、実質賃金の違いについて触れています。

名目と実質は、何が違うのでしょうか?

名目とは、「見かけ上」ということです。

実質とは、「本当の内容」ということです。

名目賃金と実質賃金がどのように違うのか、具体的に見ていきます。

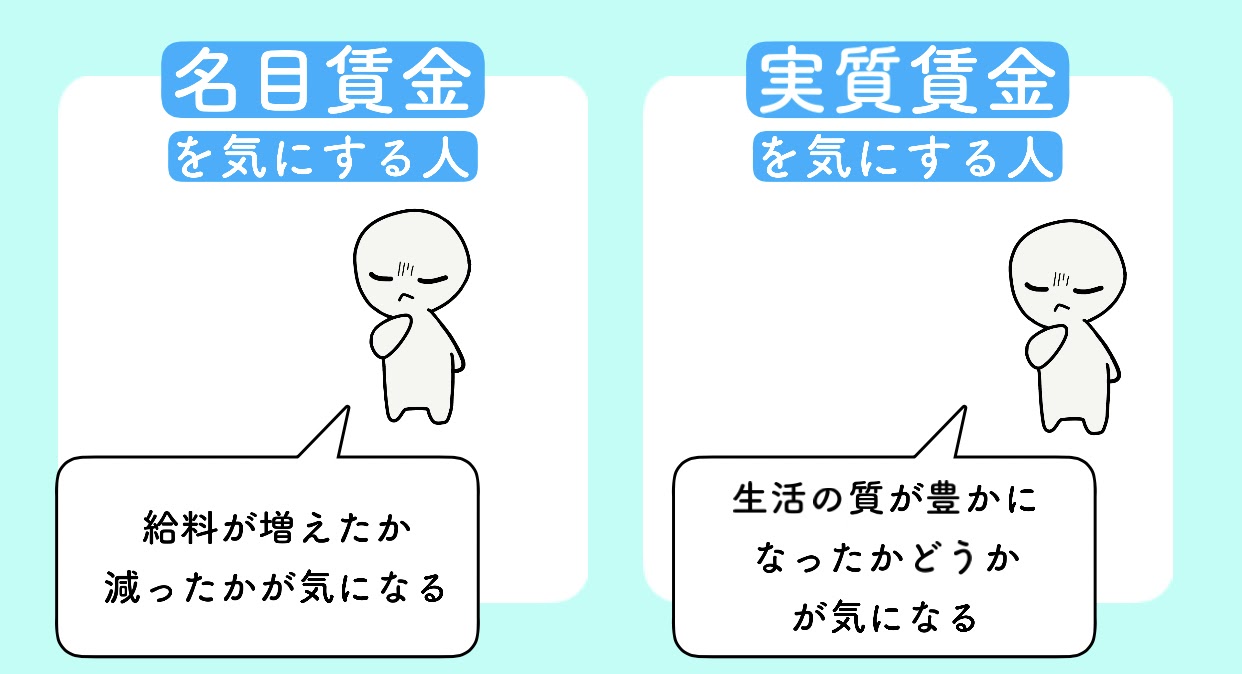

名目賃金とは

まず、名目賃金とは、賃金そのものを指します。

賃金の金額のことが、名目賃金です。

実質賃金とは

一方で、実質賃金とは、物価の変動を考慮した数字です。

実質賃金の数字は、賃金と物価の両方に注目します。

もらった賃金で、どれだけ買い物ができるかを表すのが実質賃金です。

たとえ話

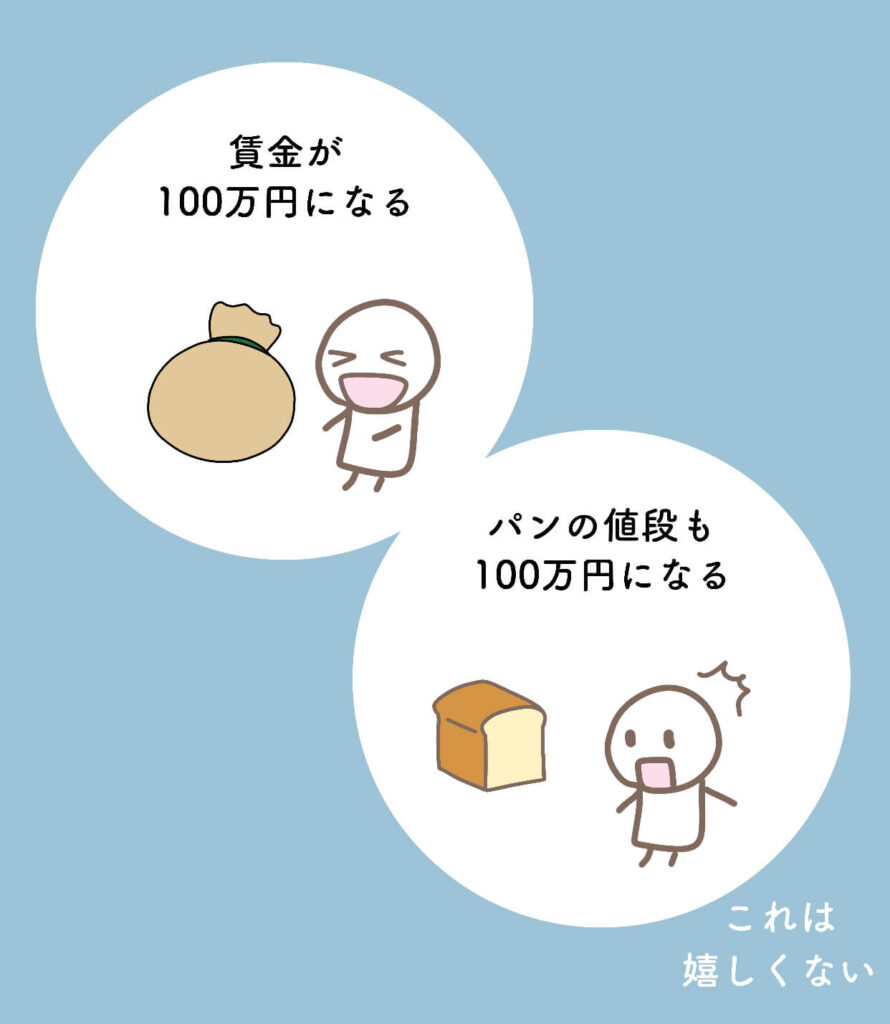

たとえ話をします。

ある日、青年の賃金が100万円になったとします。

そしたら、青年は喜びます。

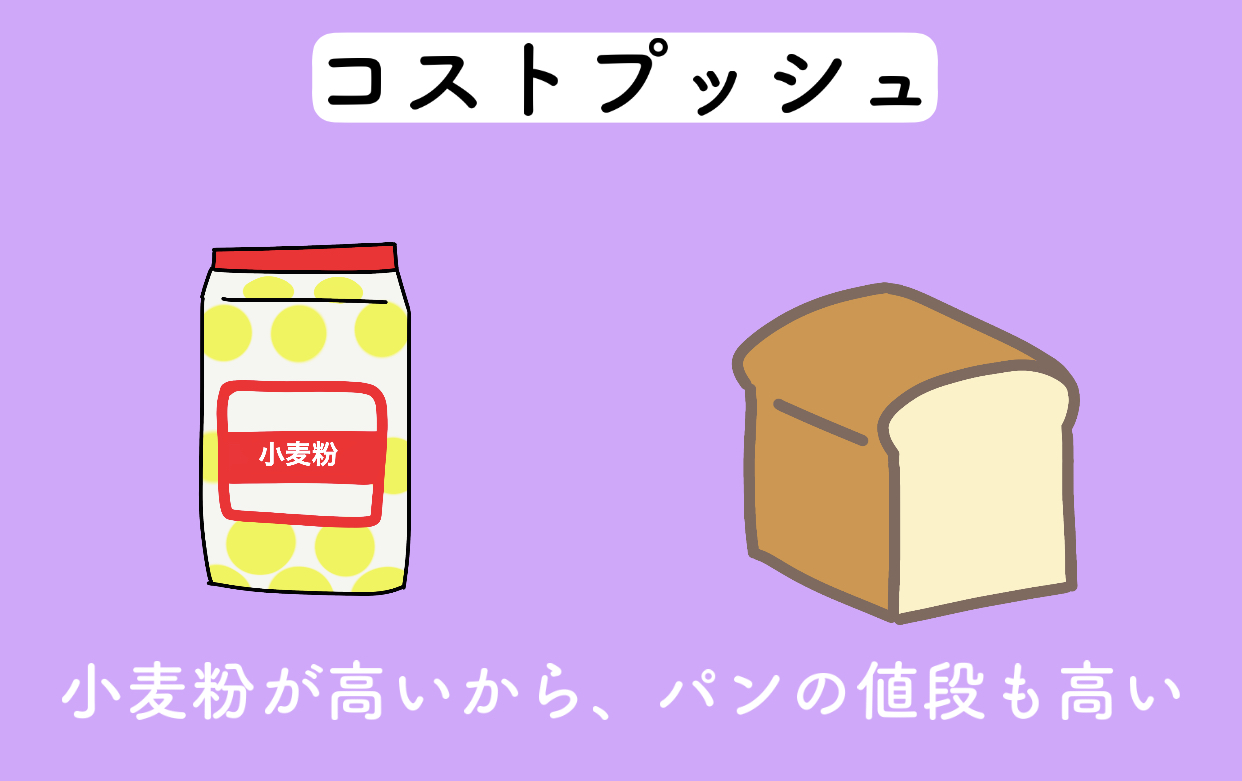

しかし、パンの値段も100万円になったら、どうでしょうか?

実質的には、豊かになっていません。

彼の名目の賃金は100万円です。

しかし、名目の賃金が高くなっても、パンの値段も同時に高くなったら、生活は豊かになりません。

実質的には、生活の質は上がっていません。

賃金が上がればいいってわけじゃない

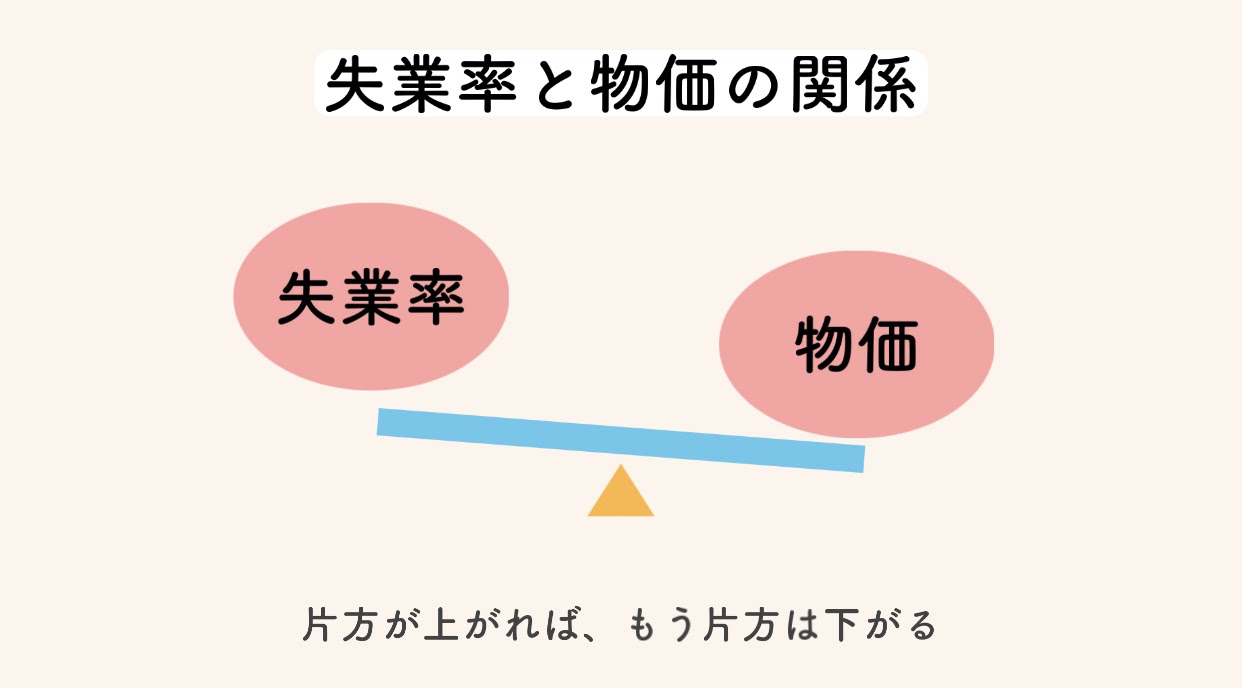

賃金は、上がれば良いってわけではありません。

人は、生活の質を豊かにしたいのです。

賃金が上がっても、パンの値段も上がってしまったら、生活の質は豊かになりません。

だから、賃金が上がれば良いというわけではないのです。

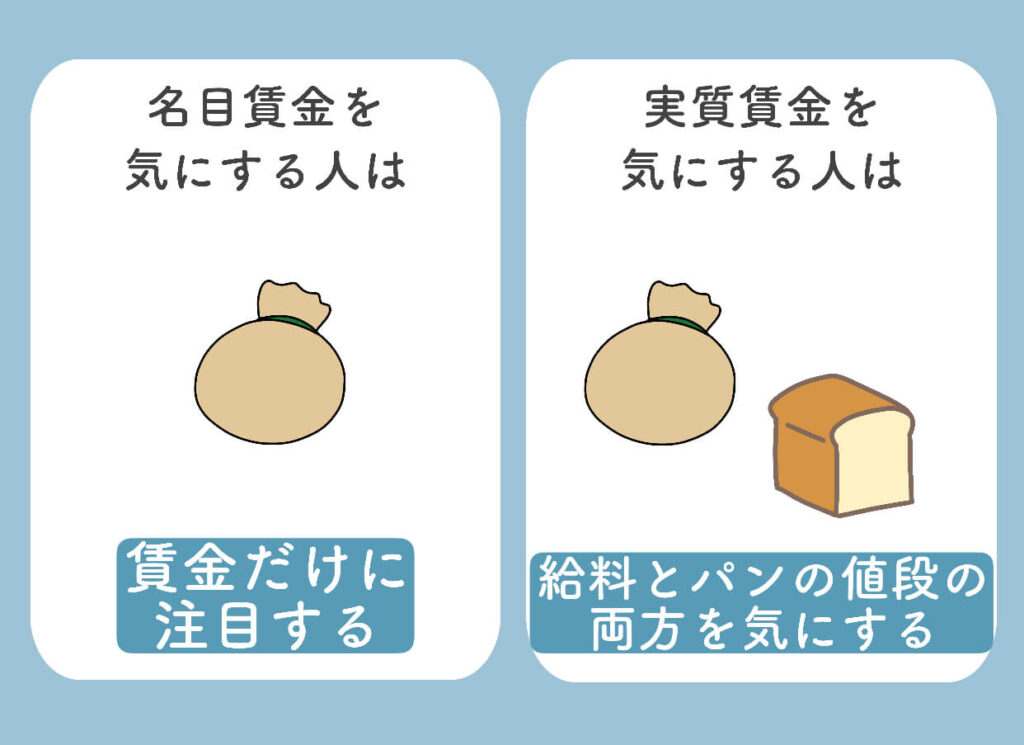

古典派は「大事なのは、実質賃金だ」と考えました。

賃金が下がっても、大丈夫

古典派は「賃金が下がっても大丈夫だ」と主張しています。

賃金が下がっても、悲しまなくて大丈夫なときもあります。

それは、パンの値段も下がっている時です。

賃金が下がっても、パンの値段も下がるのであれば、生活の質は変わりません。

特に、世界恐慌のときは、パンの値段は、どんどん下がっていました。

「賃金が下がる=貧乏になる」というわけではないのです。

古典派は「自分の賃金だけを見るのではなくて、世の中のモノの値段にも、注目していくべきだ」と言いいました。

生活を豊かにしたいのであれば、実質賃金を見ることが大切なのです。

そのため、古典派は「名目賃金が下がっても問題がない」と考えました。

人は、名目賃金に注目する

しかし、ケインズは、古典派に反論しました。

ケインズは「とはいえ、普通の人は、名目賃金に注目する」と言いました。

名目賃金は分かりやすいからです。

実質賃金は、物価を考慮して計算する必要があります。

普通の人は、そんな計算をしません。

普通の人は、物価の上下にかかわらず、賃金が減ればとりあえず悲しみます。

そして、あわてて節約を始めてしまうものなのです。

だから「名目賃金が下がることは、よくないことだ」とケインズは考えました。